蚩尤兵敗堙沒在哪里?

彭慶濤

《尚書?呂刑》說“蚩尤惟始作亂”,太史公《五帝本紀》也稱“蚩尤最為暴”、“蚩尤作亂”云云,盡管如此,綜合若干史料,仍能從中品評到蚩尤重要的歷史地位和巨大影響。

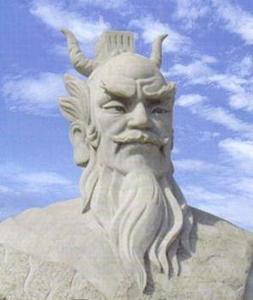

《史記集解》引應劭曰:“蚩尤,古天子。”《索隱》又據《本紀》“諸侯相侵伐,蚩尤最為暴”,說“蚩尤非為天子也……明非庶人,蓋諸侯也”。《路史?后紀四?蚩尤傳》說:“蚩尤姜姓,炎帝之裔也。” 蚩尤是炎帝族發展起來的一個分支,所居之地為邾婁之名。蚩尤之名,亦出邾婁,蚩——邾、尤——婁音近。以其語邾婁,呼之曰蚩尤,既名其族,復名其地,又名其人,經查閱古籍資料可證,最古老的邾婁一名當是曲阜東南的陬地(今曲阜息陬),以后演進為山東鄒城東部,滕州東北部,其地望基本一致。蚩、尤二字皆從蟲,古文字中為蛇龍之象。當屬太昊龍氏集團一族,又曾“宇于少昊”,其主要活動范圍,當在少昊族團的區域之內,即以鄒魯為中心的汶泗流域。

《逸周書?嘗麥解》載:“昔天之初,誕作上后,乃設建典,名赤帝;分正上卿,名蚩尤。宇于少昊,以臨四方。司□□上天未成之慶。蚩尤乃逐帝,爭于涿鹿之阿,九隅無遺。赤帝大懾,乃說于黃帝,執蚩尤,殺之于中冀。以甲兵釋怒,用大正,順天思序,紀于大帝。邦名之曰:絕亂之野”。它記述了中國歷史上開天辟地以來第一次著名的戰爭——涿鹿大戰的始末,從中透現出華夏民族肇始時期的一些情節和脈絡,并與許多文獻記載相契合。大體可以作這樣的描述:原始之初,最先“建典”——即建立基本典章制度的帝王,是炎帝。蚩尤在炎帝王朝中,“分正(即司政)上卿”,享有很高的地位。由于蚩尤的勢力不斷擴大,與炎帝發生矛盾,遂將炎帝逐出曲阜。說明蚩尤的活動范圍亦在曲阜及其周圍地區。炎帝不甘心被逐,便與黃帝聯合起來,與蚩尤部族大戰涿鹿之野,殺死了蚩尤。終由黃帝擁立大政,成為天下共主。

《史記?五帝本紀》的記載也符合這一線索,主要突出記述了蚩尤與炎黃二帝關系的三個過程,即神農為帝時蚩尤的崛起、炎黃戰蚩尤、炎黃分裂大戰。其文曰:“軒轅之時,神農氏世衰,諸侯相侵伐,暴虐百姓,而神農氏弗能征。于是軒轅乃習用干戈,以征不享,諸侯咸來賓從,而蚩尤其最為暴,莫能伐。炎帝欲侵陵諸侯,諸侯咸歸軒轅,軒轅乃修德振兵……與炎帝戰于阪泉之野,三戰然后得其志。蚩尤作亂,不用帝命。于是黃帝乃征師諸侯,于蚩尤戰于涿鹿之野,遂擒殺蚩尤。而諸侯咸尊軒轅為天子,代神農氏,是為黃帝”。

若剔除其中對蚩尤的某些偏頗之詞,還是比較真實地反映了蚩尤與炎黃二帝關系的時代背景。說明在黃帝尚未取代炎帝之前,蚩尤的勢力已大大超過了炎帝,不僅使“神農氏世衰”,而且威脅到“軒轅之時”。這一時態格局的新變化,使炎黃二帝集中矛頭對付蚩尤。于是,一場部族內部的更加兇惡猛烈的戰爭,當是不可避免的了。

發展起來的蚩尤首先與居于曲阜之都的炎帝族矛盾加劇。但畢竟“蚩尤最暴”而神農氏“弗能征”。蚩尤“因榆罔德”不能馭而起兵伐空桑,遂將炎帝族逐出大庭,直追到“涿鹿之阿”。如《逸周書?嘗麥解》所言:“蚩尤乃逐帝,爭于涿鹿之阿,九隅無遺。”遂被后世稱之為“蚩尤逐帝”。

《郡縣志》載:“濁鹿城在修武東北二十三里,山陽公所居。”修武在河南鄭州西北,且近黃河,應為炎、蚩大戰處所。王獻唐《炎黃氏族文化考》亦斷為此地。也有人論證說戰于黃河下游泗、濟濁流充斥之平陸之野,即汶上南旺一帶;亦有認為戰于鉅野一帶,等等。盡管諸說具體地點不一,但又均不出魯西南至豫東之范圍,——這片兗豫大平原,才是父系氏族社會的英雄們爭奪較量的場所,也是以后的鯀禹治水、夷夏整合與商民族發育的中心地帶,是一片古老的文化沃土。

涿鹿大戰之后,蚩尤部族遭到殘酷的屠戮和流散,諸多文獻記載了這悲慘的一幕。如《山海經》屢有黃帝“殺蚩尤”的記載,《黃帝本行紀》說:“蚩尤既死,黃帝遷其類之善者于鄒屠之鄉,其不善者以木械之”。屠,《說文》:“刳也,從尸,者聲”,尸既夷;鄒,為“邾婁”之合音;木械,即桎梏,木制腳鐐手銬。是說蚩尤死了以后,黃帝將蚩尤族人分而治之,擇其善者遷出邾婁之鄉,四散各地;對其不服從管理的頑固者,不僅遷徙他地,而且實行強制性的刑管或鎮壓。這便是神話傳說中“分尸蚩尤”的歷史內核。《山海經?大荒南經》:“大荒之中有宋山者,有赤蛇,名曰育蛇。有木生山上,名曰楓木。楓木,蚩尤所棄其桎梏,是謂楓木”。《云笈七箋》卷一百《軒轅本紀》“黃帝殺蚩尤于黎山之丘,擲械于大荒之中,宋山之上,化為楓木之林”。《夢溪筆談》卷三“(黃帝)傳戰,執尤于中冀而殊(身首異處為殊)之,爰謂之“解”(即械,桎梏)。解州(今山西永濟)鹽澤,方百二十里,久雨,四山之水悉注其中,未嘗溢;大旱未嘗涸。鹵色正赤,在版泉之下。俚俗謂之‘蚩尤血’”。蚩尤炎黃大戰何等的激烈、殘酷與悲壯啊!宋山上的楓木之林,是押解蚩尤族團的枷栲而化成的;殷紅的楓葉,是蚩尤族團的鮮血染紅的;解州大鹽池中的鹵水之所以通紅,那也是因為浸透了“蚩尤血”的緣故。并且傳說蚩尤是一條大蟲,即使被斬斷以后,埋在一起,也仍然會自己結合起來重新復活。因此,蚩尤死后,將身體斬斷分而葬之,據說被肢解四處,故有“蚩尤四冢”之說。當然,我們大可不必拘泥于“四冢”的考證,而應當看到在這種神話傳說的背后,隱藏著深厚的歷史意蘊——蚩尤族團生命力的頑強和被解體流亡覆滅的歷史真相。蚩尤“四冢”,均在曲阜至河南的東西一條直線上。

《史記·封禪書》載蚩尤陵“在東平陸監鄉,齊之西境也”,《集解》引徐廣曰“屬東平郡”,《索隱》曰“監,音闞……屬東平”。又引《皇覽》云“蚩尤冢在東平郡壽張縣闞鄉城中”。《五帝本紀集解》亦曰:“蚩尤冢在東平郡壽張縣闞鄉城中,高七丈,民常十月祀之,有赤氣出,如匹絳帛,名為蚩尤旗。肩髀冢在山陽郡鉅野縣重聚,大小與闞冢等。傳言黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野,黃帝殺之,身體異處,故別葬之。”

文中提到兩冢:一曰東平郡壽張縣闞鄉城中;二曰山陽郡鉅野縣。據考,昔東平壽張縣闞鄉城,乃為之今汶上縣南旺鎮。《漢書·地理志》“東平陸”注:“應劭曰:古厥國。”明修《兗州府志·沿革志》記:“汶上縣,古厥國也,春秋為魯中都,戰國為齊平陸。漢置東平陸縣,屬東平國。”又《郡國志》亦曰:“東平陸有闞亭,按:東平陸在汶上闞城亭,魯諸公墓焉,即此地矣。”

汶上南旺鎮,為貫通華東和華北的千里運河之脊,地勢高亢,明代建有運河南北分水工程,即分水龍王廟;春秋時期的魯諸公墓均在這里,還有闞城遺址,不遠處有中都遺址等。蚩尤冢即在今汶嘉公路以北、濟梁公路以西。近年汶上縣南旺鎮在農田水利工程施工中,于蚩尤冢附近發現碑刻兩塊:其一為蚩尤冢墓碑,碑額刻以二龍戲珠,碑高2.38米,寬0.83米,厚0.31米,正文為“蚩尤冢”三字,為清代所立;其二為蚩尤祠橫碑,高0.55米,寬1.10米,厚0.15米,上刻“蚩尤祠”三字,碑背面有“元和”二字,擬為唐憲宗元和年間所立。此二碑的發現,證實了文獻所載的可靠性。

南旺蚩尤冢文獻記載和民間傳說較多。而位其西南的鉅野重聚之冢,是葬蚩尤肩髀(即肩胛骨和大腿骨)的地方。除此之外,清修《闕里志·古跡》又說魯城西北還有一冢,并且是葬首級的地方,其文曰:“蚩牛冢:蚩牛本炎帝之裔,喜兵好亂,居少昊之虛以臨四方。炎帝孫榆罔居空桑,德不能馭,蚩牛起兵伐空桑,逐帝而自立,遷于涿鹿,黃帝興兵北攻,三年而后擒之,獻俘于空桑,身首異處,其身冢在壽張,肩髀冢在鉅野,魯城中之冢則其首也,今曲阜城西北里許高冢,俗呼北禽臺,亦曰被擒臺,蓋獻俘之所。”

可見,民間相傳蚩尤四冢,據目前資料所證已經三處了,并且均在魯西南的兗豫平原,涿鹿之野。與以上有關蚩尤的論述形契神合,氣象一貫。