舜帝

舜帝

撰文:曲阜孔子博物院 ?彭慶濤

《孟子?離婁下》曰:“舜生于諸馮,遷于負夏,卒于鳴條,東夷人也。” 諸馮在泗水東今平邑域內,蒙山之南有諸馮之地,現仍稱諸馮村。負夏,亦稱負瑕,負瑕周時為魯邑,漢改為瑕丘縣屬山陽郡,武帝元光年間封魯恭王子政為瑕丘侯,故為侯國,晉時入南平陽屬高平國,南北朝時宋元嘉中始為兗州治所,即今兗州。鳴條,古載有二,其一在山西運城安邑鎮,其二在河南長垣西南。河南長垣與山東菏澤僅隔濟水,一水相望,又古代通屬東郡曹濮之地,故應信之。

???《史記?五帝本紀》曰:“舜耕歷山,漁雷澤,陶河濱,作什器于壽丘,就時于負夏。” 歷山、雷澤在泗水,泗水有歷山、舜廟、舜井、諸馮、桃墟(姚墟)、雷澤、娥皇女英臺等。《泗志鉤沉》載:“歷山在治東七十里,雷澤湖南脈自關山中麓南下入湖,湖心有石攢立,入秋后,湖水從石竇瀉落,其聲如雷,數日,湖水涸大半。湖心之石,殆即地理家所謂崩洪過渡者也。過湖正南起,為歷山,其關山東路一支。環湖東濱南與歷東之山相接。故湖水雖大不能西溢。山中有歷山村,附近有諸馮村,有舜井,有娥皇女英臺。”明嘉靖十年《重修舜帝廟記碑》載:“泗邑東南七十里有歷山,乃故圣君大舜耕稼之地也。”元代《舜帝廟碑》載:“出泗水縣治,溯朝陽而行,八十里之遙,有山曰歷山,世傳為舜帝所耕之地,其旁九男之渚,二女之臺,遺跡者甚多,山之東有祠,有石刻金大安元年重修也。” 現在在泗水和平邑交界處仍有歷山村和舜帝廟村,離此不遠就是雷澤湖,現有臨湖村,平邑現仍有桃墟村。 至于“陶河濱”,可見《韓非子》“東夷之陶若窳,舜往陶焉,期年而器牢”。可知“河濱”亦在東夷。壽丘在曲阜,《集解》引皇甫謐曰:“在魯東門之北。”《索隱》曰:“壽丘,地名,黃帝生處。” 負夏,即今兗州。

????以上二款為我們提供了舜帝部落活動的基本區域和遷徙的基本路線,但《五帝本紀集解》引鄭玄曰:“(歷山)在河東。”《正義》引《括地志》云:“蒲州河東縣雷首山,一名中條山,亦名歷山……歷山南有舜井。”又云:“越州余姚縣有歷山、舜井。……二所又有姚虛,云生舜處也,及媯州歷山、舜井皆云舜所耕處,未詳也。” “雷夏澤在濮州雷澤縣郭外西北。《山海經》云雷澤有雷神,龍首人頭,鼓其腹則雷也。” 曹濮之地,亦有舜帝的遺跡多處,濟南也有舜井、歷山,而史書多以曹濮為舜帝之都,這與泗水為舜之故地并不矛盾,恰恰證明了舜帝或舜部落遷徙的歷史事實。

????自炎、黃、蚩尤逐鹿中原以后,魯中南、魯西南即汶泗流域的父系氏族部落,沿河、濟之水向中原方向遷徙者甚多,先是顓頊自曲阜遷徙濮州;緊接著是帝堯遷徙陶丘;然后是舜帝遷往曹濮。可以斷言,舜帝部落在曹濮地域活動時間較長。在堯舜遷徙以后,將原地的山名、澤名、地名等亦帶到曹濮之地,逐有歷山、雷澤、姚虛、舜井等地址遺跡。以后,其后裔不斷外遷,并在各地發展,為追憶其故鄉,遂將當地之山稱歷山,當地之淵稱雷澤。故而言舜之故地者多有之。

????《史記?五帝本記》記載了有關舜帝的故事,虞舜者,名曰重華。重華父曰瞽叟,瞽叟父曰橋牛,橋牛父曰句望,句望父曰敬康,敬康父曰窮蟬,窮蟬父曰帝顓頊,顓頊父曰昌意。以至舜七世矣。自從窮蟬以至帝舜,皆微為庶人。堯年紀大了,想找一個繼承他職位的人。有一次,他把四方部落首領找來商量,要大家推薦。大家一致推薦舜。堯點點頭說:“哦!我也聽說過他。你們把他的事跡詳細說說吧。”大家便把舜的情況說開了:

舜的父親瞽叟是個糊涂透頂的人,舜的生母早死了,后母很壞。后母生的弟弟象非常傲慢,瞽叟卻很寵他。舜生活在這樣一個家庭里,卻能待他的父母、弟弟都很好。所有,大家認為舜是個德行好的人。

堯聽了很高興,決定先把舜考察一下。于是把自己兩個女兒娥皇、女英嫁給舜,還替舜筑了糧倉,分給他很多牛羊。那后母和弟弟見了,又是羨慕,又是妒忌,和瞽叟一起用計,幾次三悉想暗害舜。

有一回,瞽叟叫舜修補糧倉的頂。當舜用梯子爬上倉頂的時候,瞽叟就在下面放起火來,想把舜燒死。舜在倉頂上一見起火,想找梯子,梯子已經不知去向。幸好舜隨身帶著兩頂遮太陽用的笠帽。他雙手拿著笠帽,像鳥張翅膀一樣跳下來。笠帽隨風飄蕩,舜輕輕地落在地上,一點也沒受傷。瞽叟和象并不甘心,他們又叫舜去淘井。舜跳下井去后,瞽叟和象就在地面上把一塊塊土石丟下去,把井填沒,想把舜活活埋在里面。沒想到舜下井后,在井邊掘了一個孔道,鉆了出來,又安全地回家了。象不知道舜早已脫險,得意洋洋地回到家里,跟瞽叟說:"這一回哥哥準死了,這個妙計是我想出來的。現在我們可以把哥哥的財產分一分了。"說完,他向舜住的屋子走去。哪知道,他一進屋子,舜正坐在床邊彈琴呢。象心里暗暗吃驚,很不好意思地說:"哎,我多么想念你呀!"舜也裝作若無其事,說:"你來得正好,我的事情多,正需要你幫助我來料理呢。"以后,舜還是像過去一樣和和氣氣對待他的父母和弟弟,瞽叟和象也不敢再暗害舜了。

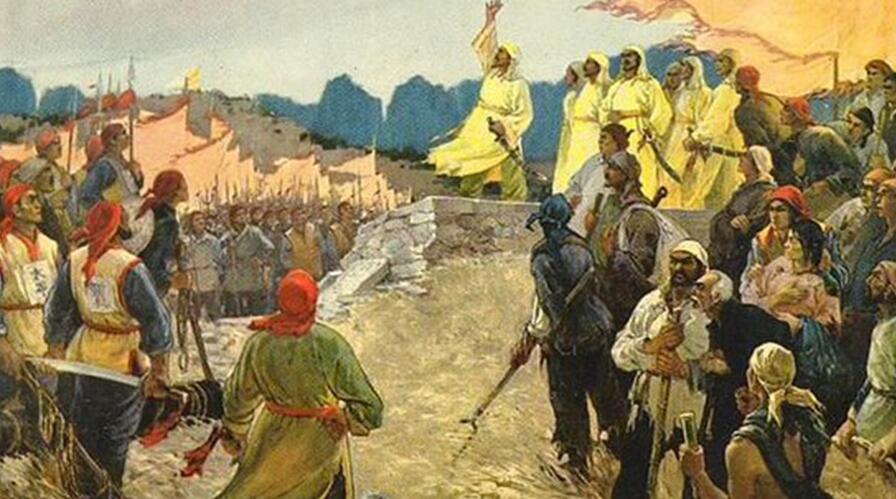

?堯聽了大家介紹的舜的事跡,又經過考察,認為舜確是個品德好又挺能干的人,堯乃試舜五典百官,皆治。就把首領的位子讓給了舜。這種讓位,歷史上稱做"禪讓"。舜憑著自己的能力受到大家的信任。過了幾年,堯死了,舜還想把部落聯盟首領的位子讓給堯的兒子丹朱,也是大家都不贊成。舜才正式當上了首領。

?????有關舜帝的生平事跡,早在先秦諸子中已有基本一致的記載:

《墨子?尚賢中》:“古者舜耕歷山,陶河濱,漁雷澤(今按:《尚賢下》還有“灰于常陽”一事)。堯得之服澤之陽,授之政,天下平。”《墨子?節葬下》:“(舜)道死葬南已之市。”

《孟子?離簍下》:“舜生于諸馮,遷于負夏,卒于鳴條,東夷之人也。”趙岐注云:“生始卒終,記終始也。諸馮、負夏、鳴條皆地名,負海也。在東方夷服之地,故曰‘東夷之人也’”。

《韓非子?難一》:“歷山之農者侵畔,舜往耕焉,期年甽畝正。河濱之漁者爭坻,舜往漁焉,期年而讓長。東夷之陶者器苦窳,舜往陶焉,期年而器牢。仲尼嘆曰:耕漁與陶,非舜官也,而舜往為之者,所以救敗也。舜其信任乎,乃躬籍苦而民從之。故曰:‘圣人之德化乎!’或問儒者曰:方此時也,堯安在?……舜之救敗也,則是堯之有失也。……”

《管子?治國》:“故舜一徙成邑,二徙成都,三徙成國。舜非嚴刑罰,重禁令,而民歸之矣……善為民除害興利,故天下之民歸之。”《管子?版法解》:“凡所謂能以所不利利人者,舜是也。舜耕歷山,陶河濱,漁雷澤,不取其利,以教百姓,百姓舉利之。”

《呂氏春秋?慎大覽?貴因篇》:“舜一徙成邑,再徙成都,三徙成國,而堯授之禪位,因人之心也。”《呂氏春秋?孝行覽?慎人篇》:“夫舜與堯——天也。舜耕于歷山,陶于河濱,釣于雷澤。天下說之,秀士從之——人也。”“舜之耕漁,其賢不肖與為天子同。其未遇時也,以其徒屬堀地財,取水利,編蒲葦,結罘網,手足胼胝不居,然后免于凍餒之患。其遇時也,登為天子,賢士歸之,萬民譽之,丈夫女子,振振殷殷,無不戴說。”《呂氏春秋?孟冬紀?安死》:“舜葬于紀市,不變其肆。”

《淮南子?原道訓》:“昔舜耕于歷山,期年而田者爭處土堯土角,以豐壤肥饒相讓。釣于河濱,期年而漁者爭處湍瀨,以曲隈深潭相予。當此之時,口不設言,手不指麾,執玄德于心,而化馳若神。使舜無其志,雖口辯而戶說之,不能化一人。是故不道之道,莽乎大哉!”

????這些記載內容基本一致,說明先秦時期對舜帝已有了較為同一的認知。主題是舜如何獲得人民的信任,從而被推薦于朝廷。他是以善于勞動,謙讓,善取他人之長,興利除弊等而受到人民愛戴的。

官方微信

官方微信

官方微博

官方微博

手機:13863756448 郵編:273100

![[人民網]北上廣是挺好的,但我還是喜歡曲阜 [人民網]北上廣是挺好的,但我還是喜歡曲阜](https://0.rc.xiniu.com/g1/M00/44/61/CgAGTF2ihtCAa0puAAO3k3tehiE872.jpg)