曲阜孔廟建筑的思想文化內含

?彭慶濤

?

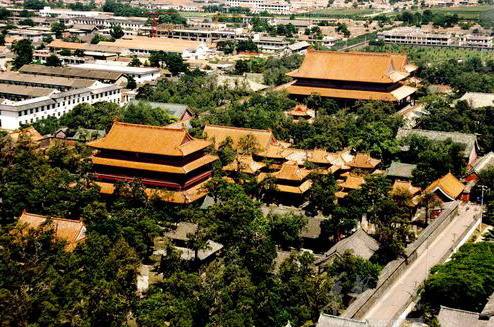

曲阜孔廟,是國內規模最大、歷史最悠久的廟宇,自孔子逝后第二年(公元前478年)起,歷經兩千多年七十多次重修擴建,到清代形成了最后的規模,占地9.6公頃,有建筑104座,碑刻1172幢,古樹1250余株。規制宏偉,氣勢巍峨。它不僅是歷代統治者尊儒祭孔活動的歷史見證,也是綜合體現中國傳統思想文化的載體,更是勞動人民智慧的結晶。

一、?? 曲阜孔廟修建沿革概述

魯哀公十七年(公元前478年),哀公為表對孔子的尊崇之意,將孔子所居之堂,作“壽堂”,“后代因廟藏夫子平生衣冠琴車書于壽堂中”(《史記·孔子世家·索隱》)。《孔氏祖庭廣記》第二卷載:“魯哀公十七年立廟于舊宅,守陵廟百戶”。漢高祖劉邦于公元前195年冬十一月,來闕里孔廟。“以太牢祀孔子”,同時封孔子九代孫孔騰為“奉祀君”,這是帝王祭祀孔子之始。

從哀公立廟,到漢武帝“罷黜百家,獨尊儒術”的三百余年間,是中國思想發展史上的一個特殊時期,社會形態經過了從奴隸制向封建制的過渡,與奴隸制相適應的思想理論更替為與封建制相適應的儒學思想理論,在這一重大轉變的過程中,歷經戰國時期的諸子百家爭鳴、秦始皇的焚書坑儒、漢初的霸王道雜之等一系列的思想運動,儒家思想則在孔子基本思想的基礎上經過曾子、子思、孟子及漢初儒生的進一步改造和發展,在政治上適應了封建大一統社會的思想需要,特別是董仲舒將儒家思想與神學的有機結合,創立了以儒家思想為基本內容的神學目的論,第一次在理論上論證了封建中央集權的合理性和必要性,這一思想迎合了漢武帝的統治需要,故而得以被推上了獨尊的地位,孔子做為儒家思想的奠基人也就理所當然地被推上了圣人的地位。隨著孔子的地位升高,祭祀孔子的廟宇也就越來越受到統治者們的重視。據乾隆版《曲阜縣志》記載,從漢初到清乾隆,孔廟重修擴建七十多次。

曲阜孔廟到唐初已經頗具規模,“正廟五間,祀文宣王,南向坐,顏子面西,配閔子以下十哲及曾子,東西列坐,皆為塑像。兩廡二十余間,祀七十二賢,圖繪于壁上。廟后為寢廟,祀亓官夫人。前為廟門三間,甚壯麗”(《闕里志》·孔尚任著)。宋太祖建隆元年(公元960年),“帝謁孔子廟,詔增修祠宇,繪先圣先賢先儒像,釋奠用永安之樂”,“三年(公元962年)詔祭孔子廟,用一品禮,立十六戟于廟門”(乾隆版《曲阜縣志·通編》,下同)。宋太宗太平興國八年(公元983年)修闕里孔子廟;宋真宗大中祥符元年(公元1008年)“賜孔子廟經史,又賜太宗御制御書一百五十卷,藏于廟中書樓。……,二年,春二月,詔立孔子廟學舍。三月頒孔子廟桓圭一,加冕九旒,服九章,從上公制。夏五月,詔追封孔子弟子,秋七月加左丘明等十九人封爵。……三年(公元1010年)頒釋奠儀注及祭器圖,建廟學”。宋真宗天禧二年(公元1018年)“命孔道輔修孔子廟”。孔道輔奏言:“祖廟卑陋不稱,請加修崇”。詔轉運使以官錢葺之。即命道輔監工役。道輔請得封禪行殿余材,乃大擴圣廟舊制。建廟門三重,次書樓,次唐、宋碑亭各一,次儀門,次御贊殿,次杏壇;壇后正殿,又后為鄆國夫人殿;殿東廡為泗水侯殿,西廡為沂水侯殿;正殿西廡外為齊國公殿,其后為魯國太夫人殿;正殿東廡外曰燕申門,其內曰齋廳,廳后曰金絲堂,堂后則家廟,左則神廚;由齋廳而東,南為客館直,北曰襲封視事廳,廳后為恩慶堂,其后北隅曰雙桂堂。凡增廣殿庭廊廡三百六十間。

金代從金熙宗皇統二年(公元1142年)到金章宗明昌六年(公元1195年)的五十余年間,修孔廟八次。元代修孔廟十三次。明代二十三次,其中因明孝宗弘治十二年(公元1499年)六月,孔廟遭受重大火災,由于雷擊,火從宣圣家廟東北角上起,“燒毀殿廡各房一百二十三間”,浙江道監察御史余廉奏請修孔子廟。次年春二月孔廟興工。歷時四年功成,改造奎文舊閣七間三檐,再廟傍原有毓粹、觀德二門,以通出入,因逼進廟臺,街短促,不稱趨謁,今于前門少北各建東西門一座三間,匾曰快覩、仰高。又前門并二門原址三間,今改建大門、大中門各五間,與廟前宇后掩映相稱。橋梁階級,煥然鼎新,杏壇碑額,亦皆彩繪俱完,其大成殿九間、寢殿七間,俱兩檐。大成門、家廟、崇圣廟、啟圣殿、金絲、詩禮堂各五間。兩廡連廊共一百間,啟圣寢殿三間,神廚二十四間,庫房九間,碑亭二座。衍圣公齋宿房十二間,奎文閣大門、中門左右門下至街道坊牌,無不完整。規模壯麗,工藝精致,足稱瞻仰。此次重修,皇帝發帑銀152699余兩。“木則市之楚蜀諸境,石則取之鄒泗諸山,瓴甓鉛鐵則官為之陶冶,丹堊髹彩則集之于商賈,斫削摶埴雕琢繪飾之工則征之京畿及藩府之良者”(明·李東陽《重修闕里廟圖序》)。基本上形成了孔廟現在的規模。

明武宗正德六年(公元1511年),孔廟為劉六劉七領導的農民起義軍所壞,有司出罰鍰并募輸助得銀三萬五千八百余兩,以七年七月興工修闕里孔子廟。并“移城衛廟”,開始建設曲阜明代磚城。至嘉靖元年(公元1522年)竣工,歷時十年,完成了以孔廟為中心的政治、經濟、文化、軍事功能齊全的曲阜縣治所的建設。使曲阜廟城功能發生了具有歷史意義的社會變遷。嘉靖二十三年(公元1544年),巡撫曾銑建太和元氣坊,萬歷二十年(公元1592年)巡按御史何出光創建圣跡殿,立石刻圣跡圖百有二十。

清代一次最大規模的修建是在清世宗雍正年間。雍正二年(公元1724年)六月初九,大成殿因雷電起火,沿燒寢殿、大成門、御碑亭東西二亭、啟圣王殿、金絲堂等處。衍圣公孔傳鐸奏請朝庭,于雍正三年八月興工。四年,命巡撫塞楞額督廟工,頒御書“生民未有”額于大成殿。六年,命巡撫岳浚督廟工。七年(公元1729年)正月,遣通政使留保督廟工。上諭文廟工程務期巍煥崇閎,堅致壯麗,纖悉完備,燦然一新。又諭闕里文廟正殿正門用黃琉璃瓦,兩廡用綠琉璃瓦,以黃瓦鑲砌屋脊,供奉圣像。選內務府匠人用脫胎之法,敬謹裝塑。重建圣祖仁皇帝御書碑亭,增建樂器庫,頒御書“大成殿”匾額,御書、御制對聯懸之廟堂,改欞星門石坊宣圣廟為至圣廟,奎文閣前之參同門曰同文,詩禮堂前之燕申門曰承圣門,頒內府新制大成殿祭器一分,頒鎮圭及新曲柄寶蓋各一,戟二十有四。冬十一月大成殿上梁。八年,欽定孔子廟大門曰圣時,二門曰弘道。秋八月圣象成。共用帑金十五萬七千六百萬兩有奇。十月遣皇五子詣曲阜祭告孔子,又遣多羅淳郡王弘暻祭告崇圣祠五王(參見《孔府檔案》)。

清乾隆三年(公元1738年)頒御書“與天地參”額,其后又頒“時中立極”、“化成悠久”二額。十九年(公元1754年)七十一代衍圣公孔昭煥重建欞星門,易木為石。二十一年(公元1756年)修唐宋金元綠瓦碑亭四座及清黃瓦碑亭九座,新建齋官屏門一座。嘉慶四年(公元1799年)仁宗賜御書“圣集大成”匾額。以后從嘉慶六年到光緒三十四年,又不同規模的修廟八次之多。民國期間,修孔廟三次,將寢殿、同文門等易為黃瓦。

二、?? 孔廟建筑特點與中國傳統思想文化比較

歷經兩千多年歷代的重修擴建,使得曲阜孔廟形成了規模宏大的古代建筑群。與北京故宮、承德避暑山莊并稱為全國三大古建筑群。曲阜孔廟的整體部局是由孔子當年的故居長期發展而來的。孔廟建筑發展所追求的建筑效果是通過建筑群整體所造成的環境來完成烘托孔子的豐功偉績和其完整理論的高深博大。同時,它又是中國傳統思想文化的集中體現載體。因此,曲阜孔廟建筑的藝術表現力首先是它的總體布局及建筑序列的完整性;其次是它的個體建筑的處理及每道院落的格局。每個殿、堂、樓、門、亭等都充分地顯示出了各自的重要作用。第三是個體建筑的細微方面,充分體現了我國古代建筑家們在設計和施工方面的無與倫比的建筑藝術成就。曲阜孔廟建筑的特點就在于它與中國傳統思想文化的高度統一。

(1)??????????? 封建皇統政治色彩突出

曲阜孔廟采用了古代傳統的宮庭式建筑形式。經歷了歷史上的多次重修擴建,在每一次較大的擴建時,都必然會受到前代建筑形制、建筑規模及建筑格局等因素的約束和限制,然而,孔廟的建筑群體最終成功地利用了先代遺產,既體現了歷史遺產的延續,又保持了它總體上的完整性,而且能夠全面地將封建統治者所要體現的皇統政治色彩充分地展現出來。這首先說明了歷代統治者修建孔廟是為封建統治服務這一根本目的。封建統治者推崇孔子及儒家思想并非是以儒家思想為本,而是為維護封建統治在意識形態領域所采取的手段和治國方略,尊孔是方略而不是目的。因此,孔子才得以以儒家學派創始人被推到了圣人的寶座上。孔廟的修建也就理所當然地由統治者以統治目的為出發點,自始自終貫穿了王者宗廟、宮庭皇統等因素來作為修建孔廟的基本指導思想。如天子五門之制,從前到后有圣時門、弘道門、大中門、同文門、大成門并設九進院落以顯大數。王城角樓之制,孔廟角樓建于宋元時期,而宋元時期孔廟的規模僅到現在的大中門,大中門兩側的角樓和孔廟后面的兩角樓的建筑形制就是仿王城所建造的。還有王者宗廟因素,如門戟之制、前殿后寢之制等。東西華門的設立也是皇城制度的仿效。弘道門前的璧水橋,欞星門兩側的下馬碑、包括明代城墻的萬仞宮墻城門,都在體現著曲阜孔廟的皇統政治色彩。古代黃色為皇家專用,龍鳳圖案亦為皇家的基本標志,而孔廟中路的大部分建筑都覆以黃琉璃瓦,奎文閣、大成殿、寢殿的建筑等級為僅次于北京故宮太和殿的歇山式重檐建筑規格,且均配以龍鳳圖案。這事實上是用皇家的規格來突顯孔廟的品位。杏壇的建筑采用十字結脊、四面懸山的古代建筑的最高規格,亦是用皇家的形式來表彰孔子在教育上的卓越功績。

(2)??????????? 儒家思想特色突顯

建設孔廟的本身是標榜孔子及儒家思想。因此,孔廟的建設也就處處體現了儒家思想理論博大精深這一基本指導思想。

首先體現的是中正思想。孔廟的歷代擴建,自始至終遵守著一條中軸線,無論哪一個時期的哪一次擴建,都力求最大限度地達到左右對稱的目的。如德侔天地坊與道冠古今坊的對稱、快覩門與仰高門的對稱、明代御碑的位置對稱、東西齋宿的對稱、東西華門的對稱、承圣門與啟圣門的對稱、神廚與神庖的對稱等等。特別是金絲堂,金絲堂本身是為紀念孔子九代孫孔鮒藏書而建的,原址在孔廟東路,宋真宗天禧年間擴建孔廟時有“正殿東廡門外曰燕申門(現在的承圣門),其內曰齋廳,廳后曰金絲堂,堂后則家廟”(清乾隆版《曲阜縣志》)的記載,明弘治年間擴建孔廟,因金絲堂、故宅井、詩禮堂、魯壁等紀念性建筑的紀念始因均發生在孔子故宅附近,而孔廟西路則建筑物較少,為達到東西對稱的目的,將金絲堂改建于啟圣殿之前,又建樂器庫以達到與詩禮堂東配房相對稱的效果。宋元時期的孔廟正門稱中和門,后改名為大中門,其本意亦是標榜中庸之道。

其次是禮儀思想的體現。孔子提倡人類社會應平衡于一定的等級秩序中,用一定的禮儀制度來約束人們的行為,孔廟的建筑形制也充分體現了這一思想。如廟前兩側的下馬碑、齋宿、詩禮堂等建筑;大量的禮器祭器的陳列;主體建筑與附屬建筑的掩映相稱,從祀者嚴格的等次排位,等等,均體現了這一基本思想。

第三是大同思想的體現。整體建筑格局的完美性亦體現出這一思想。特別是以奎文閣為主體的前后一組建筑群體,前為大中門和同文門,尤其是同文門,本意取自《禮記》“書同文,行同倫”,意為統一語言、統一文化、統一思想,使整個人類思想統一到儒學思想上來。如同隊伍行軍,須得步調一致。奎文閣前有四幢明代御碑,后為唐、宋、金、元、清等朝代御碑五十余幢,以孔子思想的感召力將歷代的帝諭帝誥有序地統一在奎文閣的周圍,象征著朝代更替和否定造成的基本思維的隔閡在孔子大同思想下的化解。召示著人類走向大同的追求和向往。

第四是儒家教育思想的體現。孔廟建筑重點突出了孔子在教育上的突出業績。在孔廟的中心院落即大成殿院的最中心建造建筑規格最高的“杏壇”,其作用就是烘托孔子的教育成就。孔廟的每個個體建筑,其規模、式樣、結構、等級標準等,既考慮到它的特殊作用,又考慮到它所處的環境因素,以達到整體的協調和顯示它特殊作用的效果。杏壇位于大成殿院內正中,主體建筑大成殿座落在高臺之上,特別高大突出,兩邊用東西兩廡相配,前有大成門及“金聲”、“玉振”二門與兩廡相連,后有寢殿及兩側門與兩廡相連,一百間長廊連接著大成門和寢殿形成一個嚴謹的廊廡院落,在這個院落中祭祀著孔子、孔門弟子及歷代先儒們,均尊孔子為祖師,中間配以杏壇,盡管它不是主體建筑,但確恰到好處地體現了孔子偉大成就之核心。

第五是體現儒家思想體系的博大精深。孔廟的第一道石坊稱“金聲玉振”坊,句意出自孟子語“孔子之謂集大成,集大成者,金聲玉振之也。金聲也者,始條理也,玉振之也者,終條理也”(《孟子·萬章下》)。孟子以完美無缺的樂曲來比喻孔子思想,贊揚孔子思想集古圣賢之大成。孔廟內大成殿、大成門均出此意。在建筑格局上,門前以“金聲玉振”坊、“欞星門”坊、“太和元氣”坊、“至圣廟”坊作引子,兩側以“德侔天地”、“道冠古今”二牌樓作呼應,以比較密集的排列方式渲染出孔子思想的深奧性。引入正門即圣時門后,一所空曠大院,古木森森,遠觀弘道門及門前的璧水橋,給人以心曠神貽且莊嚴肅穆的感覺,人們在朝圣行進的過程中會不自覺地調整自己的心態,環顧左右,配以“快覩”、“仰高”二側門,恰到好處地迎合了人們此刻的心里狀態。這種效果的體現,是孔廟建筑布局的極大成功。進入弘道門,又一進大院,除森森古木之外,別無他物,迎面僅有大中門及兩側的角樓。此院的作用是進一步增強人們的猜測心理,感覺孔廟的莊嚴氣氛。進入大中門,隔同文門可見奎文閣的莊嚴氣派,然而它仍然不是主體建筑。繞過奎文閣,是排列密集的十三碑亭院,奎文閣兩側配以低矮建筑,大成門東西一線高低錯落的五門并立,與十三碑亭交相輝映,這時人們會有含量豐富、底蘊豐厚之感覺。引入大成門,主體建筑被杏壇及兩側的古木遮掩,且曲阜孔廟大成殿院的建筑形制,是中國古代建筑中的一個特例。使人們有一種全新的感覺。當走過杏壇后,大成殿雄偉壯麗、高大巍峨的建筑型體才豁然出現在人們的視線中,使人們不得不望而興嘆!曲阜孔廟這種引導人們思維感情的功能,是曲阜孔廟建筑格局的又一突出特點。

(3)紀念性建筑特點突出

曲阜孔廟是孔子故宅長期發展擴建而成的,它保存了許多有關孔子的古跡。故宅井,相傳為孔子生前使用的吃水井。杏壇是紀念孔子講學的地方。宋代以前孔廟內沒有杏壇,最早記載杏壇一事的是《莊子·漁父》,“孔子游于緇帷之林,坐休乎杏壇之上,弟子習書,孔子弦歌鼓琴”《莊子集解》注杏壇為“澤中高處也”;《莊子集釋》疏曰:“緇,黑也。尼父游行天下,讀講詩書,時于江濱休息,林,籟其林,鬰茂蔽日陰沉,布葉垂條又如帷幕,故謂之緇帷之林也。壇,澤中之高處也,其處多杏謂之杏壇也”(《諸子集成》·上海書店·第三卷·《莊子集釋·漁父第三十一》)。相傳孔子因季氏僭于公室,陪臣執國政,故不仕。退而修詩書禮樂,以教弟子,稱為“杏壇設教”。至于孔子生前的杏壇在什么地方已無法考證。宋天禧二年(公元1018年),孔子第四十五代孫孔道輔監修孔廟,將正殿擴建,位置向后移。以原殿舊基砌以磚臺,“環植以杏”,以彰孔子教育之績。金代于壇上建亭。杏壇,是純紀念性建筑。

魯壁和金絲堂均為紀念孔子九代孫孔鮒藏書的紀念性建筑。秦始皇二十八年(公元前219年),東行郡縣,“觀禮于魯”(《水經注·泗水》),因孔鮒精通六藝被秦始皇召為魯之文通君。秦始皇三十四年(公元前213年)下令焚書,孔鮒藏《論語》、《尚書》、《孝經》等于孔子舊宅壁中,走隱嵩陽,教授弟子。陳涉起事以后,“魯諸儒持孔氏之禮器往歸陳王,于是孔甲(孔鮒字甲)為陳王博士,卒與涉俱死”(《史記·儒林列傳》)。孔鮒最后死在了秦末農民反秦起義軍中。西漢時期,魯恭王劉余“好治宮室苑囿狗馬,季年好音”(《史記·五宗世家》)“恭王初好治宮室,壞孔子舊宅以廣其宮,聞鐘磬琴瑟之聲,遂不敢復壞,于其壁中得古文經傳”(《漢書·景十三王傳》)。《藝文志》、《劉歆傳》等均有與此大體相同的記載。魯壁藏書的發現,引發了漢代今古文經學之爭,不僅是經學發展的一件大事,更是中國文化史上的一件大事。孔廟魯壁即是這一事件的見證,因毀壁時有金石弦絲之音,故又建金絲堂以為紀念。

詩禮堂是紀念孔子教子讀經的紀念性建筑。故事出自《論語》:

陳亢問于伯魚(孔子之子,孔鯉字伯魚)曰:“子亦有異聞乎?”對曰:“未也。嘗獨立,鯉趨而過庭。曰:‘學詩乎?’對曰‘未也’。‘不學詩,無以言’。鯉退而學詩。他日,又獨立,鯉趨而過庭。曰:‘學禮乎?’對曰:‘未也’。‘不學禮,無以立’。鯉退而學禮。聞斯二者。”陳亢退而喜曰:“問一得三,聞詩,聞禮,又聞君子之遠其子也。”(《論語·季氏》)

孔子教子學詩學禮,歷來傳為美談。元代初年,孔家“作堂私第,名以詩禮,亦不忘過庭之教”(《闕里志》·明萬歷補本)。明弘治十七年(公元1504年)重建,屬孔廟組成部分,以紀念孔子教子讀經。一般孔廟祭祀之前在詩禮堂演習禮儀。清康熙、乾隆來曲阜時,也在此聽孔子后裔講經。

先師手植檜樹相傳為孔子親手所植。此樹高大勁拔,枝冠如傘,樹身似銅,高達十五、六米。最早記載見于唐人封演所撰《封氏聞見記》:“兗州曲阜文宣廟內并殿西南,各有柏葉松身之樹,各高五、六丈,枯槁已久,相傳夫子手植,永嘉三年(公元309年)枯死。”隋大業十三年(公元617年)復生,唐乾封二年(公元667年)又枯;宋康定元年(公元1040年)再生,金貞佑二年(公元1214年)毀于兵火。元至元三十一年(公元1294年)由三氏學堂教授張闿將原東廡廢墟上發出的檜樹苗移植于現樹址,明弘治年間毀于火災,現存檜樹是清雍正十年(公元1732年)復生的。先師手植檜歷來受到重視,“此檜日茂則孔氏日興”將它和孔氏子孫的命運聯系在一起。宋代米元璋(米芾)將手植檜與封建統治聯系在一起;“矯龍怪,挺雄質,二千年,敵金石,糾治亂,如一昔”。

作為紀念性的建筑群體,廟內的石碑也就成了它又一個組成部分。廟內石碑1172幢,主要有修廟記、祭文、諭詔、贊辭、記銘等,具有重要的史料價值和書法藝術價值。特別是漢魏碑刻,在國內外均享有盛名。

三、?? 孔廟建筑形制與祭祀

孔廟建筑的基本功能是祭祀。廟內大多數殿堂廡祠等建筑都是用來祭祀的。孔廟除祭祀孔子等先圣及先賢先儒外,還有家廟祭祀的性質。孔子后裔衍圣公的主要職責是孔廟祭祀。

孔廟祭祀即從公元前478年哀公立廟之始起。至漢以后,隨著孔子地位的遂步提高,祭祀的規格也就逐步提高。南朝時期宋文帝元嘉二十二年(公元445年),皇太子釋奠樂用登歌,北魏孝文帝延興二年(公元472年)春二月,定祭孔子之制,惟用酒脯,禁婦女雜合。北宋太祖建隆元年(公元960年),帝謁孔子廟,釋奠用永安之樂。宋真宗大中祥符三年(公元1010年)頒釋奠儀注及祭器圖。元武宗至大三年(公元1310年)冬十月,運登歌樂器于闕里孔子廟。元仁宗延佑五年(公元1318年)春正月,置孔子廟雅司樂一員。此后曲阜孔廟祭祀便有了專門的司樂。后遂漸形成定制之大成樂。明以后,大成樂樂舞生員一般在一百二十人左右,多時可達一百八十余人。

孔廟祭祀名目繁多,規格不一,儀式內容也不相同。祭祀形式上分為官祭和家祭兩類。釋奠是孔廟祭祀中規格最高的。清康熙二十三年(公元1684年)圣祖來曲阜,于孔廟親行釋奠,行三跪九叩禮。清高宗乾隆皇帝八次來曲阜,也行釋奠禮祭祀先圣先賢。釋奠禮原為古代學校的祭祀典禮。“凡學,春,官釋奠于其先師,秋冬亦如之。凡始立學者,必釋奠于先圣先師”(《禮記·文王世子》)。曲阜孔廟漢代時長孫即四時祭祀,而官方祭祀每年只有兩次,“春秋饗禮,財出王家錢,給犬酒直”(《乙瑛碑》·東漢)。晉太始三年(公元267年)命魯國四時備三牲奉祀,至清代仍于每年四仲月舉行。由衍圣公主祭孔子、四配,陪祭屬官分祭十二哲、先賢、先儒、啟圣祠、崇圣祠、寢殿、家廟等。因釋奠安排在每季仲月的上丁日,所以又稱丁祭。

月塑釋奠菜儀是一仲簡單的祭祀,每月初一在孔廟舉行,人數不多且只行一獻禮。月望行香儀是每月十五(望日)舉行的祭祀,規模與釋菜相同。歲時常祭儀又叫家祭,供物與釋菜禮相同,行三獻禮,每年元旦、正月十五、端陽、中秋、重陽、冬至、歲除共七次,在孔廟家廟和崇圣祠舉行。告祭儀即凡衍圣公家中有重要事情,則擇日奉祝文告祭于家廟。祭中興祖是在每年五月二十九日孔子第四十三代孫中興祖孔仁玉的誕辰日舉行,從家廟迎出孔仁玉牌位至詩禮堂,行三獻禮。另外還有袷祭、遣官致祭、遣官祭告等祀典祭禮。

孔廟建筑布局特別是明清兩代的擴建設計,都充分地考慮到祭祀功能的因素。從大中門到奎文閣之間,原有兩層院落,在同文門的東西兩側均有圍墻將前后院落分開。明代廟宇向南擴建,考慮到祭祀大典的“彩排”需要,拆除了同文門兩側圍墻,于此院內建造了明代碑亭四座。這組院落是孔廟祭祀前進行各種準備工作的場所,奎文閣樓上平時供藏書,樓下則是祭祀時的過殿和孔子夫婦及四配十二哲祭儀的“彩排”處;大中門是衍圣公及陪祭人員舉行祭前戒誓儀式處;同文門及其左右四碑亭分別是存放歷代碑碣及孔子五代祖、孔子父母、孔氏中興主、兩廡先賢先儒祭儀的“彩排”處;東西齋宿是衍圣公和地方官員祭祀前二日持齋住宿的地方。由此可見這一院落在祭祀中具有相當重要的作用。

奎文閣后是大成門,宋時稱為殿庭門,也稱儀門,東西一線五門并立,并分三路布局,中路是大成殿、寢殿、東西兩廡,奉孔子夫婦、孔鯉、孔伋、配、哲、先賢、先儒等,西路供奉孔子父母,東路供奉孔子五世祖,后為孔氏家廟。從大成門到寢殿的東西一線形成的矩形區域,是孔廟的祭祀區域,作為孔子神位所在地的大成殿,是孔廟的中心建筑,占據這個區域的中心位置。環繞著它而布置的建筑物和庭院,都是起陪襯烘托作用的。大成殿用高高的臺基托起,突出于周圍的建筑物之上,莊嚴肅穆、巍峨燦爛,表現了孔子的崇高地位,弟子儒者圍于兩廡,祖輩、后輩分庭配享,將祭祀的主次等位和諧地體現出來,使建筑形式和祭祀內容達到了完美的統一。