鑒言魯公

張香萍 ?郭云鵬 ?彭慶濤

?

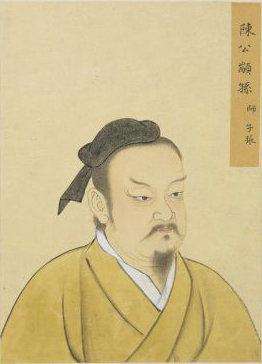

?鑒言魯公,何人上鑒?孔門弟子子張也。子張,復姓顓孫,名師,字子張。歷史文獻記載中,有以子張為陳人者,如《史記·仲尼弟子列傳》云:“顓孫師,陳人。”這種觀點也見于《孔子家語·七十二弟子解》,此中云:“顓孫師,陳人,字子張。”也有以子張為魯人者,如《呂氏春秋·尊師》云:“子張,魯之鄙家也。”究竟子張是陳人還是魯人,學界尚無定論。蔣伯潛在其《諸子通考》一書中引上述材料,也并沒有給出一個肯定的答案,只是說“子張有魯人、陳人兩說也”。

?《呂氏春秋·尊師》中有段關于子張的記載:“子張,魯之鄙家也,顏琢聚梁父子大盜也,學于孔子。”其中所言子張為“鄙家也”,將其與 “大盜也”類比,可以看出子張出身卑微,并且還是有罪的“刑戮”之人。在另外《尸子》中有段話也說:“子貢衛之賈人,顏琢聚盜也,擷孫師膽也,孔子教之皆為顯士。”也佐證了子張的卑賤身份。但是低微的出身并沒有限制子張成為一代名士,他的學術深度與人格魅力注定不會被時代所掩藏埋沒。

?子張出身雖微賤,但師從孔子,勤勉努力,潛心治學,最終成為名顯于天下的有名之士。孔子逝世以后,他創辦私學,傳道授業。在《史記·儒林列傳》中記載:“自孔子卒后,七十子之徒散游諸侯……故子路居衛,子張居陳,澹臺子羽居楚,子夏居西河,子貢終午齊。”由此可考,子張最后在陳國定居辦學,并以陳國為根基發展自己的勢力。在《韓非子》的《顯學》篇中記載說:“自孔子之死也,有子張之儒,有子思之儒,有顏氏之儒,有孟氏之儒,有漆雕氏之儒,有仲良氏之儒,有孫氏之儒,有樂正氏之儒。”在儒家八派之中,“子張氏之儒”位列最前。可見子張這一派在后儒之中,地位相當之高。

?學于孔門之時,子張曾跟隨孔子周游列國,于陳國、蔡國之間受困,子張問如何才能脫困,孔子說:“言語忠信,行為篤敬,即便在蠻貊之國也能行;言不忠信,行不篤敬,即便州里之間能行得通嗎?”好學的子張認真將老師的話記在自己的衣帶上,時時勉勵,將忠信作為自己人生準則。

?孔子曾經評價子張說“師也辟”,孔子認為子張雖才過人,但失在有些邪辟,喜歡文過飾非。在《論語·先進》中孔子又提及子張云“師也過,商也不及”,即認為子張的性格有些過于張揚,并評價子張“過猶不及”,還沒有達到中庸之道。如此張揚的個性也使得子張年紀尚輕便敢上鑒魯公。《論語·子張》記載說:“子張曰:‘士,見危致命,見得思義,祭思敬,喪思哀,其可己矣。’”在子張心中作為一個“士”,臨到危難的時候,就要把自己的生命拿出來,看到有利可得時,便要考慮一下應該不應該得,這才是有勇有義的精神。子張的剛毅勇武的性格和以天下為己任的使命感,使得他想要在政治上一展風采,將自己的所學所想真正付諸實踐。

?因此在《新序·雜事》中記載子張“不遠千里之外,犯霜露,冒塵垢,百舍重研,不敢休息以見君”。然而“七日而哀公不禮”,子張托仆夫前去鑒言,為魯公講述了春秋時楚國葉縣縣令沈諸梁喜歡龍即“葉公好龍”的故事,葉公生活起居圖式皆以龍紋裝飾,天龍聞之下凡親見,不想卻嚇得葉公失其魂魄,五色無主的故事,暗諷魯哀公所喜歡的并不是真正的人才,喜歡的只不過是那些似人才非人才的人罷了。魯哀公并不能真正地識別人才加以任用,這也恰恰成為他悲劇的癥結。

?魯公何許人也?子張所鑒魯哀公(前521―前468年),姬姓,名將,魯定公之子,春秋時期魯國第二十六任君主,也是春秋時期魯國十二公的最后一位國君。古代人們常常用謚號來總結前人的行為蹤跡,予以褒貶之意,蓋棺定論先王或者身份尊貴之人的功績。魯哀公獲封謚號“哀”,謚法中早孤短折曰哀;恭仁短折曰哀;德之不建曰哀;遭難已甚曰哀;處死非義曰哀,哀的謚號既包含同情,又有批判,用魯迅的話說就是“哀其不幸,怒其不爭”。魯哀公處于禮崩樂壞的時期,禮樂制度殘破不堪,三桓專政,也讓政治大權旁落,因此匡扶禮樂,成為魯哀公的目標,他也企圖積極招納賢士完成自己的政治理想。

?魯哀公為了匡扶社會風氣,求賢若渴,但他真正識得人才嗎?在魯哀公十六年(公元前479年)時,孔子去世。魯哀公親自發表誄文說:“旻天不吊,不憗遺一老,俾屏余一人以在位,煢煢余在疚。嗚呼哀哉!尼父,毋自律!”這段話中魯哀公渴望得到孔子的幫助,以輔佐自己成為一名好的國君,改變禮崩樂壞的殘局。而對于魯哀公這一番追悼之詞,孔子的弟子并不認同,子貢直截了當地指出魯哀公此段誄文的兩處失禮,痛斥魯哀公在孔子生前,并不重用他,卻在死后大表關懷的虛偽面容,足以可見魯哀公識人不明的短板。由此可見,魯公不識子張也并非意外。

?子張改變不了自己的出身,卻用自己的勤勉改變了自己的眼界,他毛遂自薦,想要在魯國危難之際扶大廈之將傾。苦等七日,無果,憤然離去,托仆夫以“葉公好龍”之故事警醒魯哀公,思考究竟什么樣的人才才是一個國家的希望,對于魯哀公的錯誤態度直言不諱,大義凜然。魯哀公目光短淺,不識人才也的確令人唏噓,近在咫尺的棟梁也不能辨認,不禁讓人感嘆“嗚呼!其真無馬邪?其真不知馬也!”。