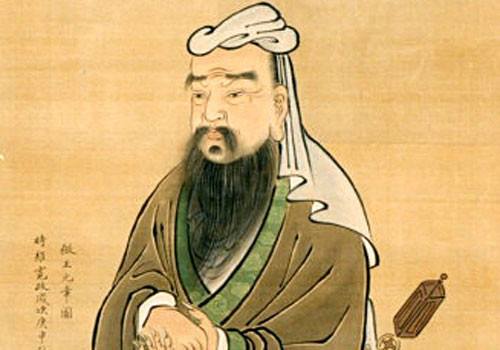

夫子宮墻

? ? ?

呂靜茹 ?郭云鵬 ?彭慶濤

?

夫子宮墻,語出子貢,贊孔夫子之學與德也。子貢,春秋時期衛國人,名端木賜,孔門七十二賢之一,少孔子三十一歲。其人利口巧辭,在“孔門四科”中被歸定為言語科賢者,可知其口才在七十二賢中當為佼佼者。生活中的他,不僅僅顯露了極高的語言天賦,更是將尊師重道和崇尚美德這樣的良好品質發揮到了極致。

孔子周游列國十幾載,六十八歲時才回到魯國,其學生子貢則先于孔子回到魯國,協助叔孫氏處理外事。那時的子貢不過三十六歲左右,但是年輕的他卻已早早在政治、外交上取得了不菲成績。據《史記·仲尼弟子列傳》記載,魯哀公六年(前489年),孔子及弟子在陳絕糧時,孔子“使子貢至楚,楚昭王興師迎孔子,然后得免”。這是子貢在外交上的第一次勝利。魯哀公七年(前488年),吳國企圖稱霸,興師北上向魯國征百牢(牛、羊、豬各一百),魯哀公迎吳人,而吳人非要見季康子,季康子即派子貢去應對。子貢把吳人說得啞口無言,這是子貢在外交上的又一次成功。魯哀公十一年(前484年),吳伐齊得勝后,吳王賜給魯國叔孫氏甲胄、利劍等物,一時間叔孫氏不知所措,隨行的子貢則隨即出來應對,圓滿結束了這一次外交會晤。

子貢具備如此顯著的外交才能,加之對魯國的政治、外交助益甚多,他人的溢美之詞甚至阿諛奉承自然是隨之而來。《論語·子張》就記載了一件耐人尋味的事。有一天,魯國大夫叔孫武叔在朝廷上對大夫們說:“子貢比孔子更加賢明。”大夫子服景伯把這件事情告訴了子貢。很多人會覺得子貢聽到這件事后一定十分高興,甚或頗有“青出于藍而勝于藍”的自豪感,亦或者洋洋得意從此不屑以孔子為師。但是,這位尊師、敬師的優秀言論家這樣回答了這件事,他說:“用房舍的圍墻作個比喻吧,我的圍墻只到肩膀高,人們都能看見房屋的美好。我老師的圍墻有幾丈高,一般人找不到門無法進去,也就看不到宗廟的美好和各個房舍的豐富多彩。叔孫武叔那樣說不也是很自然的嗎!”

子貢用生動準確的比喻表明了老師知識的淵博和師生之間的差距,體現了其尊師重道的美好德行和虛心學習的人生態度。“夫子宮墻”這個故事也作為一個典故流傳下來,世代相傳。今曲阜孔廟的南門正上方有“萬仞宮墻”四個大字,這四個大字正是由此事而來。“仞”是古代的長度單位,一仞約等于八尺。后人為表達對孔子的敬仰,依據子貢“夫子宮墻”的故事,取“宮墻”贊美孔子賢德,寫了“萬仞宮墻”四個字鐫刻在城門之上。還有瑯瑯上口的《萬仞宮墻賦》也是仿照“夫子宮墻”才寫下了“忠信為墻,德道為基”的佳句!戊戌狗年央視春晚在“萬仞宮墻”前設立會場,也正是為了表達中國人對孔夫子崇高德行的瞻念和仰望。

當然,“夫子宮墻”這個故事也暴露了當時諸如叔孫武叔一類人的淺薄無知。叔孫武叔,其人生卒年不詳,但是推斷一下當時的情況,我們不難知道:他對孔子存在一定的“誤解”與“輕視”。孔子在周游列國之前的政途并不顯赫,雖然在魯國擔任過委吏、乘田、司空、司寇等職,但是他卻始終不得重用;加之周游列國時,其政治思想也未得到諸侯國的采納。“生不逢時”、“懷才不遇”的孔子當時的政治地位自然不會很高,加之此時孔子并未回到魯國,叔孫武叔與孔子并未進行過交流會談,想來被孔子的人格魅力征服的可能也微乎其微。在叔孫武叔的眼中和心里,在魯國混不下去而選擇“遠走他國”的孔子,哪里比得上巧于辭令的大外交家子貢賢明呢!

但是,叔孫武叔似乎對孔子的“誤解”并不止于此。《論語·子張》在“夫子宮墻”之后接著記載說,有一次叔孫武叔在子貢面前詆毀仲尼。子貢說:“沒有用的呀!仲尼不可詆毀啊。別人的賢德,好比丘陵啊,還可超越呀;仲尼是太陽月亮啊,不可去超越的呀。有人即使要自絕于日月,又怎么能損傷到日月呢?只見到他的不自量力啊。”子貢這次用日月和丘陵之間的差距又一次表明了老師的賢德,漂亮地回擊了叔孫武叔,體現了自己尊師重道的美德。

“夫子宮墻”這個故事告訴我們,作為一個擁有美好品德的人必須學會尊敬自己的老師!當老師被別人誤解甚至遭到詆毀時,我們應當挺身而出,為老師正名,這是一種遠比學識淵博更為重要的美好品質。“學之經,莫速乎好其人,隆禮次之。”尊師重道這樣的美好品質必已融入每一個中華兒女的骨血中,經久不衰。就像城門上朱紅色的“萬仞宮墻”四個大字,你若想看,它便永在。

“夫子宮墻”里的“孔夫子”,創辦私學,因材施教,成為中國歷史上第一個桃李滿天下的教育家。他在歷史的長河中盡自己畢生所學,“孕育”了七十二顆堪與日月爭輝的“珍珠”:樂學好問的那一顆,俠肝義膽的那一顆,巧言善辯的那一顆……它們始終熠熠生輝,我們后人從未想過使之蒙塵。“新竹高于舊竹枝”,從顏回“仁不改節”到“曾子殺豬”,最后還有子貢的“夫子宮墻”。這些必定不會是毫無生機的文字,只蝸居在紙張里。因為我們早已將其化為內心最深處的熱忱,并將始終擇其善者而從之,其后發揚之,再后傳承之。我們相信,孔門弟子的故事將會永遠傳頌下去。