古代貴族的宴飲禮節:燕禮

作者:尚樹志 ?李筱 ?高天健 ??來源:彭門創作室

?

燕飲指的是古代貴族的宴飲(“燕”通“宴”),有一定的禮節,稱為燕禮。燕禮是古代貴族在閑暇之余的宴飲之禮,用來聯絡下屬,溝通感情。一般燕禮會有特定的對象,如出使的使徒,戰勝歸來的功臣等,也可以是沒有原因的宴請群臣。《禮記·射義》:“古者諸侯之射也,必先行燕禮。”《儀禮·燕禮》:“燕禮,小臣戒與者。”鄭玄注:“小臣相君燕飲之法……君以燕禮勞使臣,若臣有功,故與羣臣樂之。小臣則警戒告語焉,飲酒以合會為歡也。”《禮記·王制》:“凡養老,有虞氏以燕禮,夏后氏以饗禮,殷人以食禮,周人脩而兼用之。”孔穎達疏:“崔氏云:燕者殽烝於俎,行一獻之禮,坐而飲酒,以至於醉。以虞氏帝道宏大,故養老以燕禮。”南朝梁沈約《郊居賦》:“受老夫之嘉稱,班燕禮于上庠。”燕禮相對比較簡潔,只有一獻之禮,一般以飲酒為主,沒有飯,意在盡宴會之歡。

燕禮的高明之處在于在看似平淡的禮節中表達著很濃厚的意義。上位者在對下位者賜酒時,下位者都要面朝北行稽首之禮,表達了自己對上位者的尊敬和忠誠。這時上位者會予以還禮,這體現了中華文化的禮尚往來。由此還可以引申到領導人和百姓的相處方式。燕禮看似是一場宴請,實際上是毫無說教痕跡地達到了教化世人的作用。

燕禮早在先秦時期就已經出現,其中“燕”通“宴”,是指宴會的意思,故燕禮又是指在宴會時應注意的禮節。追溯本源,燕禮是君臣之間宴會吃飯的禮儀,而君臣關系最早出現在夏朝,所以燕禮可能在夏商時期就已經出現。

早在西周時期在《詩經》中就已經出現了燕禮的記載。如《詩經·小雅·南有嘉魚》:“南有嘉魚,烝然罩罩。君子有酒,嘉賓式燕以樂。南有嘉魚,烝然汕汕,君子有酒,嘉賓式燕以衎。南有樛木,甘瓠累之,君子有酒,嘉賓式燕綏之。翩翩者鵻,烝然來思。君子有酒,嘉賓式燕又思。”贊美的就是燕禮。

在《禮記》中,有《燕禮》一章,專門講解燕禮的過程和形式。而先秦時期,諸侯并立,各自為政,周天子雖然名為天下之主,其實天下并不統一,故《禮記》中記載的燕禮,與后世存在著較大差異。

從漢代到明代,燕禮成為皇帝對群臣的一種恩寵形式,皇帝也借此彰顯自己的獨尊地位,樹立自己的威權。據《明史·志第二十九·大宴儀》記載:“漢大朝會,群臣上殿稱萬歲,舉觴。百官受賜宴饗,大作樂。唐大饗登歌,或于殿庭設九部伎。宋以春秋仲月及千秋節,大宴群臣,設山樓排場,窮極奢麗。明制,有大宴、中宴、常宴、小宴。”不過,在遇有天災時也會臨時取消。據《宋史·志第六十六·禮十六·嘉禮四》記載:“宴饗之設,所以訓恭儉、示惠慈也。宋制,嘗以春秋之季仲及圣節、郊祀、籍田禮畢,巡幸還京,凡國有大慶皆大宴,遇大災、大札則罷。”

元朝時期,許多傳統禮儀遭到破壞,同樣燕禮也受到了很大的沖擊,形式也發生了很大變化。這時的燕禮以簡單為主,由侍官代替皇帝去取各類物品,不再有那些繁瑣的禮節,同時燕禮所代表的傳統文化也不再體現了。

明代,燕禮重新受到重視。各種傳統禮儀得到了復興,燕禮的禮節也得到了恢復。而且明朝時期,封建王權空前強化,在燕禮中也得到了相應的體現,同時燕禮的步驟也更加豐富和繁瑣。《明史·志第二十九·大宴儀》記載:

洪武元年,大宴群臣于奉天殿,三品以上升殿,余列于丹墀,遂定正旦、冬至圣節??宴謹身殿禮。二十六年,重定大宴禮,陳于奉天殿。永樂元年,以郊祀禮成,大宴。十九年,以北京郊社、宗廟及宮殿成,大宴。宣德、正統間,朝官不與者,給賜節錢。凡立春、元宵、四月八日、端午、重陽、臘八日,永樂間,俱于奉天門賜百官宴,用樂。其后皆宴于午門外,不用樂。立春日賜春餅,元宵日團子,四月八日不落莢,(嘉靖中,改不落莢為麥餅。)端午日涼糕粽,重陽日糕,臘八日面,俱設午門外,以官品序坐。宣德五年冬,久未雪,十二月大雪,帝示群臣《喜雪》詩,復賜賞雪宴。群臣進和章,帝擇其寓警戒者錄之,而為之序。皇太后圣誕,正統四年賜宴午門。東宮千秋節,永樂間,賜府部堂上、春坊、科道、近侍錦衣衛及天下進箋官,宴于文華殿。宣德以后,俱宴午門外。凡祀圜丘、方澤、祈谷、朝日夕月、耕耤、經筵日講、東宮講讀,皆賜飯。親蠶,賜內外命婦飯。纂修校勘書籍,開館暨書成,皆賜宴。閣臣九年考滿,賜宴于禮部,九卿侍宴。新進士賜宴曰恩榮。

清代繼承了明代的做法,最高規格的宴會在太和殿舉行,也是國家最為盛大的宴會,常在元旦等重大節日舉行。舉行宴會主要目的是出于政治的考量和當時禮制的需要。清代燕禮的特點是,在一般情況下,皇帝只是象征性地親臨宴會,卻并不與群臣共同舉杯。據史料記載,皇帝有著嚴格的用餐時間,正餐用于辰刻,晚膳于未時,而宴會是在午時舉行。

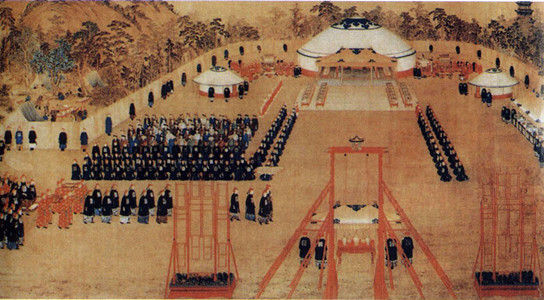

太和殿的筵宴布置也有一定的規制。史載,宴會之日,早晨五鼓時分,鑾儀便率官校至殿前,在丹墀內設皇帝法駕鹵簿。兩翼鹵簿之外,各設有八個藍布幕棚,棚下設有三品以下文武官員的宴桌,外國使臣的宴桌設于西部的末尾。樂部率樂團部署在太和門內檐下,東西兩側設丹陛大樂,儀制司郎中進獻在京的王公百官賀表于殿內,陳放在左楹表案,內閣中書獻筆硯陳于右楹案上。

太和殿前檐下東西兩側,陳設有理藩院尚書、侍郎、都察院左都御史等人的宴桌,以及“中和韶樂”“中和清樂”樂位。殿前的御道正中設黃色幕棚,內有反坫以放置酒具;丹陛之上設宴桌用以二品以上的世爵、侍衛、內務府大臣。王公大臣穿朝服,按朝班的秩序排立。

吉時一到,禮部堂官奏請皇帝禮服御殿。此時,午門上鐘鼓齊鳴,太和殿前檐下中和韶樂奏《元平之章》。皇帝升座,樂止。院內階下鞭炮三響后,王公大臣各入其位,向皇帝行一叩禮,然后就座,大宴開始。

第一步,先是進茶,丹陛清樂奏《海宇升平日之章》;第二步,進酒,丹陛清樂奏《玉殿云開之章》;第三步,進饌,中和清樂奏《萬象清寧之章》;第四步,進慶隆舞,包括揚烈舞及喜起舞。舞畢,笳吹,奏蒙古樂曲,接著進各族樂舞及雜技百戲。最后,丹陛大樂起樂,群臣行一跪三叩禮;中和韶樂起樂,皇帝起身還宮,大宴結束,眾人依次退出。

據《故宮辭典》記載,乾隆三年(1738年)的元旦太和殿筵宴,共設筵席210桌,用羊100只,酒100壇(每壇10斤)。按等級分為一人一桌,或兩人一桌,或三人一桌不等。其中,親王12人各進8桌,郡王8人各進5桌(均羊3只、酒3壇),貝勒6人各進3桌,貝子2人各進2桌(均羊2只、酒2壇),其余15人1桌(均羊1只、酒1壇),共173桌;又由光祿寺均備饌37桌,酒9壇;由兩翼稅務增備羊9只,以合命前數。