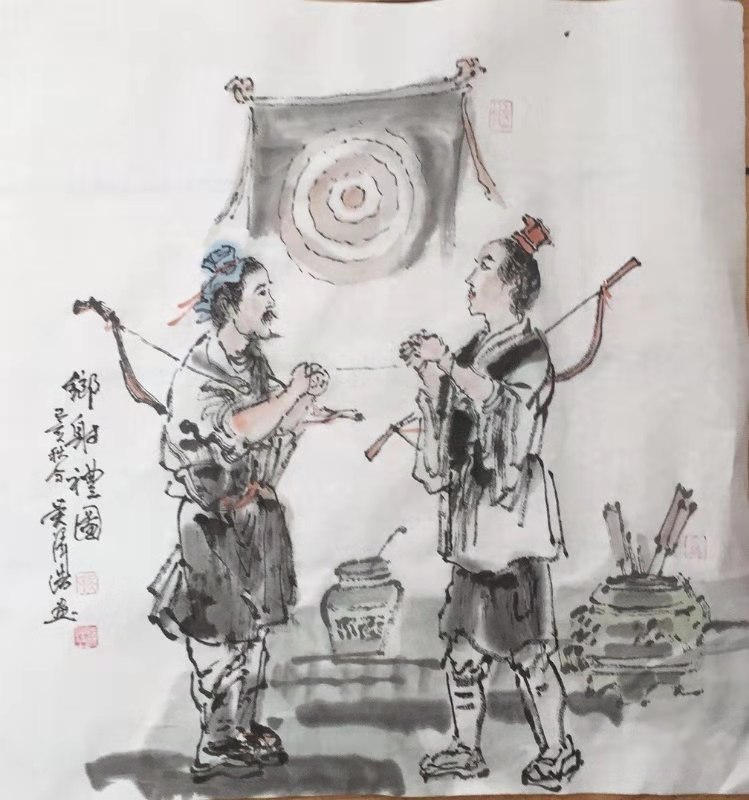

中國古代的五射弓道與“君子之爭”

作者:郭云鵬 ?張博斐 ?王思源 ??來源:彭門創作室

在今天,論起弓道,恐怕多數人只能想起日本,繼而給予中國一定可憐的回想。細究之,便可知日本弓道其實源于中國,準確地說是《儀禮·射義》的傳入造就了日本最初的弓道。可惜的是,與弓道有關的運動在中國已不存在。但中國古代的歷史典籍卻又清晰地記載著這一禮儀,甚至在各朝各代中也都有繼承和發展。中國造成古代文化與現代文化斷層的原因是多方面的,近代的屈辱戰爭和扭曲的文化探索都為其古代文化的發展放上了絆腳石。但是歷史上對它的記載,卻無時無刻不提醒著人們弓道的真正起源地和出發點。

《儀禮·射義》中對射禮的性質、目的、做法都有明確規定,并以文射為指導思想。古代行射禮時共有五種射法。在《周禮·地官·保氏》中有載:“養國子以道,乃教之六藝:一曰五禮,二曰六樂,三曰五射,四曰五馭,五曰六書,六曰九數。”鄭玄注引鄭司農曰:“五射:白矢、參連、剡(yǎn)注、襄(rǎng)尺、井儀也。”賈公彥疏:“云白矢者,矢在侯而貫侯過,見其鏃(zú)白;云參連者,前放一矢,后三矢連續而去也;云剡注者,謂羽頭高鏃低而去,剡剡然;云襄尺者,臣與君射,不與君并立,襄(讓)君一尺而退;云井儀者,四矢貫侯,如井之容儀也。”

白矢即射穿箭靶而露出白色箭頭,表明發矢準確而有力,這可以說是五射中最為簡單的一種,卻也極為考驗水平,可以說是射的基礎。參連即一連射出許多箭,第一只箭已經射中箭靶,而后面的箭的箭頭則依次射中前面的箭尾,箭箭相連,形成一條直線,這一射法,對于射術的要求提高,既要發力得當,不致箭尾不連;又要準確無差,不然難成直線。一旦直線連成,想必定是壯觀。剡注即箭射出,箭尾高箭頭低,徐徐行進的樣子,此射法看似簡單,卻也在隱形之中驗證射手的力度情況和掌弓之技。襄尺,襄音讓,臣與君射,不與君并立,而應站在國君身后一尺的位置,也就是讓君一尺,這是古代禮法的體現,君臣之儀時刻都存在。井儀,即連中四矢,射穿靶心,射在鵠的上的位置,要上下左右排列像個井字,這一射法是其中有趣的一種,用箭組字,射者有挑戰,看者更是緊張期待。以上五種射法無不要求射者技藝高超,想來觀賞亦是有趣。但對于今天的中國人來說,射藝能者甚少,弓道是傳奇也是陌生。

而我們從五射的完成要求即可知,射難度高,應當實現身、心和弓箭三者的高度和諧統一。難度高了,故而基本功的練習就要求更高強度。練習的時候,一個基本動作不斷的重復,自然是常有的事。而這樣的練習,提高射手技術是毋庸置疑的。在虔誠的目的之下,是鍥而不舍的堅持和永不言棄的信念。幾百次的重復是煩躁,更是心的磨練。

當然,“射”并非簡單地武力運動,在其背后也具有深遠意義。《禮記·射義》:“射者,進退周還必中禮,內志正,外體直,然后持弓矢審固;持弓矢審固,然后可以言中。此可以觀德行矣。”“內志正、外體直”,正是君子之風。“射者,仁之道也。射求正諸己,己正而后發,發而不中,則不怨勝己者,反求諸己而已矣”,這又是君子的大氣。整個射的過程無不包含著禮和處世之道。

對于射,孔夫子也有自己見解,在《論語·八佾》中曾這樣說道:“君子無所爭,必也射乎,揖躟(ráng)而升,下而飲,其爭也君子。”由此可見,“射禮”在春秋時期并不是一種單純地展示射技的比武活動,孔子的定性為“君子之爭”,是一種修身養性培養君子風度的方法。比賽與修身養性看似沖突,卻是古代射的完美結合。從射義的內容我們可以看到,“射”就是告訴射手平心靜氣,并不執意在比賽輸贏上,并從自身反省自己。這樣的“爭”既無撕破臉皮的丑陋,又無心存芥蒂的假意奉承,處處皆彰顯著君子該有的風度與姿態,可謂美好至極。因此,在古代射禮中的“君子之爭”,既可以此教化人民,又可鞏固君臣之義、長幼之序。

“君子之爭”所包含的處世之道,在今天社會仍具有教化意義。現代社會競爭日益激烈,浮躁充斥現實,人們更多地以自我為中心,隨之,也將得失與輸贏看得尤為重要,所謂“競爭”往往也淪為“小人之斗”。正因如此,我們更應在“君子之爭”的熏陶下,正確地看待競爭,修身養性。“君子之爭”,既不圖名與利,也不以失敗論英雄,認真地、謙虛地看待自己。