中國古代喪葬禮俗沿革 春秋戰(zhàn)國

作者:劉巖 ?張立民 ?殷永泉 ??來源:彭門創(chuàng)作室

?

(二)春秋時期

流行于春秋時期的喪葬禮儀含有原始社會與封建社會對人類死亡的認(rèn)識理念,它不但把自然地理、鬼神、親情、家庭、個人行為融入其中,還包括尊卑、倫理、長幼秩序等社會因素,形成了一套較為完備、努力讓全社會普遍遵循的宗法禮制。但當(dāng)時一些禮儀還未能普施,存在著不規(guī)范性。這在《禮記·檀弓》中不難看出,此時孔子也曾大聲疾呼“禮壞樂崩”。正是由于孔子的倡導(dǎo)與作為,孔子死后,喪葬禮儀的程序才逐步規(guī)范、固定下來。這一時期普遍實(shí)行的是西周提倡的喪葬禮制:“天子七日而殯,七月而葬。諸侯五日而殯,五月而葬。大夫、士、庶人三日而殯,三日而葬。”(《禮記·王制》)同時強(qiáng)調(diào)了亡者的稱謂:“天子死曰崩,諸侯死曰薨,大夫死曰卒,士曰不祿,庶人曰死。”(《禮記·曲禮》)可以說,等級觀念非常強(qiáng)。

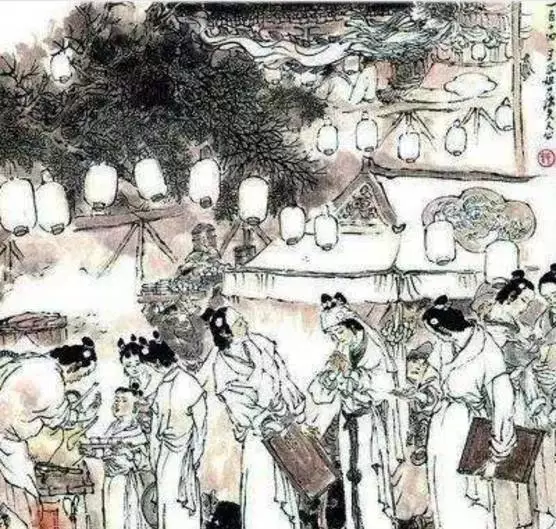

春秋時期,“斂衾(qīn)”(覆蓋尸體的衣物)、“復(fù)”(招死者之魂歸來)、“楔齒”(人死未僵,用一硬物置于齒間,以便于浴后飯含)、“綴足”(用燕幾將腳拘住,使其不變形,以便浴后穿鞋)、“帷堂”(尸未設(shè)飾而設(shè)帷于堂上)、“設(shè)飾”(沐浴、理發(fā)、修指甲、穿衣)、“飯”(亦稱“含”)等葬前喪儀,已成為喪葬禮儀中重要組成部分。無論貧富、貴賤,人們一般都嚴(yán)格遵守這一禮儀,它一直貫穿于我國喪葬文化歷史中。“殯”期間的哭位、朝夕奠、擺放明器之禮;出葬時的“執(zhí)紼”禮及向死者宣讀贈死物品的“賻”禮;下棺入墓穴的“窆”禮;設(shè)酒食貢品的“奠祭”禮;迎尸主牌位返回的儀式;初虞、再虞、三虞安魂儀式;在服喪期間舉行周年奠祭,即行“小祥”祭;死后二十五個月時行“大祥”祭,二十七個月行“禫”祭(去掉喪服),三年守喪等禮儀,也一直影響著后世。

此時喪服制度正在普遍實(shí)施。喪服,是喪禮中親屬們根據(jù)與死者的親疏關(guān)系而穿著的一種服飾,它起源較早,在孔子時的春秋末期受到格外重視。喪服分為斬衰(zhǎn cuī其服用最粗的生麻布制成,斷外外邊不緝邊)、齊衰(zī?cuī其服以較粗的麻布麻制成,邊緣部分縫緝整齊)、大功(其服用最粗的熟麻布制成)、小功(其服用較粗的熟麻布制成)、緦麻(sī?má其服用較細(xì)的熟麻布制成)五種、五個等級,故稱“五服”。

孔子卒后,弟子們都不清楚應(yīng)該行哪一種喪服之禮。子貢說:“早先老師辦理顏回的喪事,如同對待兒子一樣,但沒有穿相應(yīng)的喪服,料理子路的喪事也是這樣的。所以我們今天也要對待父親一樣地悲傷來辦理老師的喪事,但不必服相應(yīng)的喪服。”于是,孔門弟子都穿上吊喪之服,系以麻織成的帶子,外出料理喪事亦系之。子夏見狀說:“在家里系麻帶,出門就大可不不必了。”子游聽到后不以為然,說:“我聽先生講過,死了朋友,在家時則系以麻帶,外出可以不系;死了自己所敬重的人,即使系著麻帶外出也是可以的。”

可以看出,孔子死后,由于孔伋年幼,弟子們擔(dān)當(dāng)了應(yīng)有的角色,十分重視殯葬的執(zhí)行。他們一起探討、斟酌葬禮程序,圓滿地完成了孔子的葬禮,并引來遠(yuǎn)方的燕國人前來觀看葬禮,隨后又守墓三年。雖然史籍中沒有記錄下孔子完整葬禮的過程細(xì)節(jié),但整個喪葬禮儀完全是參照當(dāng)時的“士喪禮”“既夕禮”來完成的,毋庸置疑。另外,《禮記·檀弓》也做了這樣的記載:“孔子之喪,公西赤為志焉;飾棺墻、置翣(shà垂于棺兩旁的羽飾)、設(shè)披,周也。設(shè)崇(一種牙邊旌旗),殷也。綢練、設(shè)旐(zhào引魂幡),夏也。”它所反應(yīng)出孔子的棺柩是一個三代混合式,顯得多彩豐富,可能是因孔子祖先為商人,死于周,又繼承了夏的喪葬禮俗之故。《孔子家語》又載:“孔子之喪,公西掌殯葬焉。唅以疏米、三貝,襲衣十有一稱,加朝服一,冠章甫之冠。珮象環(huán),徑五寸而綨組綬。”下葬時由魯哀公宣讀誄文,反映了孔子死后的品序禮遇。

(三)戰(zhàn)國時期

延續(xù)春秋之禮,并有所發(fā)展,喪葬禮俗基本定型,但給人以厚葬重喪之感。《墨子·節(jié)葬下》記錄了戰(zhàn)國時期處理死者的喪儀:“王公大人有喪者,曰棺槨必重,葬埋必厚,衣衾必多,文繡必繁,丘隴必巨。存乎匹夫賤人死者,殆竭家室。存乎諸侯死者,虛庫府,然后金玉珠璣比乎身,綸組節(jié)約,車馬藏乎壙,又必多為屋幕、鼎鼓、幾梴、壺濫、戈劍、羽旄、齒革,寢而埋之,滿意。若殉從,曰天子諸侯殺殉,眾者數(shù)百,寡者數(shù)十。將軍、大大殺殉,眾者數(shù)十,寡者數(shù)人。”可見孔子之后的戰(zhàn)國時期,社會貴族階層的厚葬之風(fēng)非常嚴(yán)重,同時也表明了喪葬禮儀在全社會各階層的規(guī)范與普及。

雖然墨子是十分反對此種厚葬的,指出:“厚葬久喪,實(shí)不可以富貧眾寡、定危理亂乎!此非仁非義、非孝子之事也,為人謀者不可不沮也。”(《墨子·節(jié)葬下》)但就現(xiàn)有考古發(fā)掘資料來看,該時期公侯權(quán)胄們還是流行厚葬的,墨子反對厚葬的呼吁,對于貴族階層并沒有產(chǎn)生什么效果。