中國古代喪葬禮俗沿革 唐代

作者:劉巖 ?宋泳 ?宋佳樂 ??來源:彭門創作室

?

(八)唐代

唐代是我國歷史上一個興盛的朝代,體現在殯葬儀式上,不僅等級制度森嚴,而且崇尚“周禮”所倡導的厚葬模式。根據《大唐開元禮》的記載,唐代三品以上、四品以下,以至庶民,從死亡到殯葬、奠基完畢,共有六十六道喪葬程序。如果改葬,尚另有十七道程序,繁文縟節,不一而足。其殯葬禮儀更加系統化、程序化。此外,唐朝的喪葬禮儀還規定了社會地位較低者的殯葬等級規格,“諸葬不得以石為棺槨及石室,棺槨皆不得雕鏤彩畫、施戶牖欄檻,棺內又不得有金寶珠玉。”大歷七年(772年),下詔“喪葬之家送葬祭盤,只得在喪家塋所置祭,不得于街道張設。”長慶三年(823年),又令百姓“喪葬祭奠不得以金銀、錦繡為飾及陳設音樂。隨葬品稍涉僭越,將被勒令毀除。” 同時《唐律·戶婚》還規定“諸居祖父母、父母喪生子,徒一年。”也就是說,在祖父母及父母喪期不可同房,如果同房并生子會被視為不孝的犯罪行為。《唐律·職制》又規定:“喪期未終,釋服從吉,若忘哀作樂,徒三年;雜戲徒一年,即遇樂而聽及參加吉席者,各杖一百。”可見有唐一代對喪禮的重視。

關于有品級的人員出殯下葬時的過程,《新唐書·禮志》是這樣記錄的:

葬前一天傍晚,除葦障,設待賓客場所于大門外之右,南向,做好出殯前準備。啟殯之日,喪家皆去冠,以纻(zhù)麻巾帕頭,就位哭。祝者穿著衰服,執功布(迎神之布)自東階上,走到殯位南,面向北(這時全場不能有哭聲),三聲“噫嘻”后喊道:“謹以吉辰啟殯!”既告,內外大哭。祝者取記錄死者生平的銘文安置于重(zhòng)器之上。掌事者前來撤除殯位障物,設席于靈柩東,升柩于席。又在柩東設席,祝者執功布拂柩,重新用衾覆蓋尸體,四周設帷,向東開戶。完畢,喪家全體從南邊進入,哭于帷東,西向。按與死者的親屬關系,諸祖父以下哭于帷東北壁下,諸祖母以下哭于帷西北壁下;外姻丈夫哭于帷東偏南,婦人哭于帷西。祝者與進饌者各執奠器設于柩東席上,祝酌醴奠之。

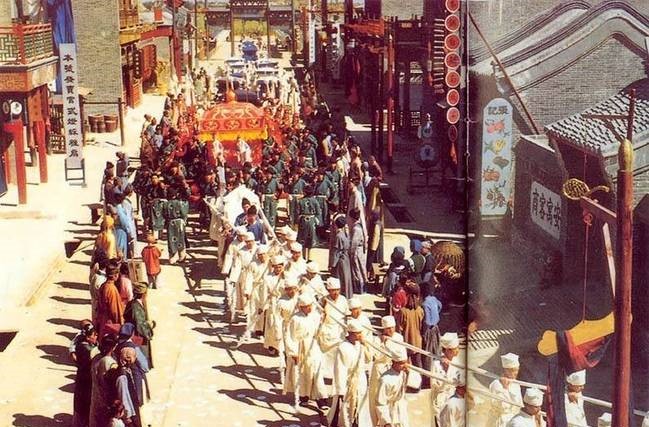

啟殯前五刻時分,搥一鼓為一嚴,擺放吉兇儀仗、方相(逐疫驅鬼之神)、志石、大棺車及明器于柩車前。規制為:一品引四、披六(引者,引車牽紼之人;披者,以纁擊于輀車四柱,在旁執之,以備傾覆。)、鐸左右各八、黼(fǔ)翣二、畫翣二;二、三品引二、披四、鐸左右各六、黼翣二、畫翣二;四五品引二、披二、鐸左右各四、黼翣二、畫翣二;六品至于九品披二、鐸二、畫翣二。二刻時分,搥二鼓為二嚴,掌饌者徹啟奠以出,內外皆站立而哭。執紼送殯的人皆入,掌事者拆下帷帳。持翣者以翣遮擋靈柩,執紼者做好了準備,執鐸者站立于西邊的臺階。執纛(dào用毛羽做的舞具)者入,在西階南邊,面北而立。掌事者取重出,倚于門外之東。執旌者立于纛南,面北。搥三鼓為三嚴,靈車進于內門外,南向,祝者推著齊腰高的腰輿到靈座前,西向跪告。腰輿降至西階到靈車,腰輿退,執鐸者振動鐸鈴,降就階間,南向。持翣者以翣作障,執纛者前行而引,這是出殯儀式的開始,整個過程稱之為“發引儀”。輴(靈車)止則北面立;執旌者亦漸而南,輴止,北面。喪家主人等按順序隨從。

輴至庭院,主人及諸子以下立哭于輴東;祖父以下立哭于輴東北;異姓之丈夫立哭于主人東南。妻、妾、女子以下立哭于輴西;祖母以下立哭于輴西北;異姓之婦人立哭于主婦西南。內外之際,以帷障隔離。國官立哭于執紼者東;僚佐(屬吏)立哭于執紼者西南。祝者帥領執饌者設祖奠于輴東,儀如大斂。祝者酌奠、進饌,北面跪曰:“永遷之禮,靈辰不留,謹奉旋車,式遵祖道,尚饗!”輴出,升車,引、披者引前披后,執紼者牽引輴緩緩而行。旌先、纛次,主人以下從,哭于輴后。輴行進到輀(ér)車,執紼者解屬于輀車,設帷障于輴后,遂升柩。祝者與執饌者設遣奠于柩東,禮如祖奠。

既奠,掌事者用蒲葦苞牲體下五節,以繩束之,盛入盤內,載于輿前。方相(驅“魍象”的厲鬼刻像,面部猙獰。傳說魍象好吃亡者肝腦,葬時把方相置于墓側以禁御之。)、大棺車、輴車,明器輿、下帳輿、米輿、酒脯醢輿、苞牲輿、食輿,銘、旌、纛、鐸、輀車以次而行。

賓客有贈者,既祖奠。賓客立于大門外西廂,東面,隨從者奉篚、玄纁立于西南。以馬陳于賓東南,北首西上。傳話者告知喪主,受命后出,西面問:“敢請事?”賓客回答:“某敢赗(fèng)!”傳話者稟報后出來說:“孤某須矣!”執篚者奠,取幣以授賓客。牽馬者先入,陳于輴車南,北首西上。賓客入,由馬西至輴車南,北面立,內外止哭。賓客曰:“某謚封若某位,將歸幽宅,敢致赗!”乃哭,內外皆哭。主人拜、稽顙(額頭觸地,表示極度悲痛)。賓客進輴東,西面,奠幣于車上,西出,主人拜、稽顙送之。

出喪至于墓地,下柩。進輴車于柩車之后,張帷,下柩于輴。男人們在西邊相互攙扶悲傷地哭,卑者拜辭。主人以下婦人皆躲避在帷帳內側,哭于羨道西。入墓,施行席于壙戶內之西,執紼者屬紼于輴,遂下柩于壙戶內席上,北首,覆以夷衾。輴車出,持翣者入,倚翣于壙內兩廂,遂以帳張于柩東,南向。米、酒、脯陳設于東北,食盤設于前,醯、醢設于食盤南,苞牲置于四隅,明器設于右。此時,掌事者以玄纁授主人,主人授于祝者,奉奠于靈座。然后,主人拜、稽顙,施銘旌、志石于壙門之內,掩戶閉門,設關鑰,遂復土三次。主人以下稽顙哭,一起退至于靈所哭。隨后,掌儀者進行祭后土儀式于墓左。

反哭。既下柩于壙,搥一鼓為一嚴,掩戶;搥二鼓為再嚴,內外齊聚靈所;搥三鼓為三嚴,徹酒、脯之奠。眾人追隨靈車于帷外,重新陳布儀仗如先前。腰輿進入墓壙后少頃便出,至靈車后。靈車發引,內外從哭如來儀。

出墓門,尊者乘靈車去墓百步,卑者乘靈車哭。靈車至于靈所西階下,南向。祝者以腰輿至靈車后,稍停,升入至靈座前;主人以下依次進入,立于靈座東,西面南上。然后,內外親屬俱升。諸祖父以下哭于帷東北壁下,南面;妻及女子以下婦人哭于靈西,東面;諸祖母以下哭于帷西北壁下,南面;外姻哭于南廂,丈夫帷東,婦人帷西,皆北面;吊者哭于堂上,西面。最后,主人以下依次出至浴所,沐浴以等待虞(既葬而祭叫虞,有安神之意),斬衰者沐而不櫛(zhì梳理)。

這是一整套完備的唐代喪葬禮儀,可以看出保留了許多先秦時期的喪禮元素。其“重”器,先秦時期已見文獻,其形模糊不詳。至東晉時成帝咸康七年(334年)時,正值儉葬,葬后虞祭完畢即停止一切喪葬事宜。恰杜皇后崩,其陵前欲建兇門柏歷,門號“顯陽端門”。成帝聽到后,即詔曰:“門如所兇門柏歷,大為煩費,停之。”依《周禮》虞祭后既作木主,此時,杜皇后還未葬,沒有木主。這時大臣蔡謨出主意說:“以二瓦器盛死者之祭,系于木表,以葦席置于庭中近南,名為重。”故以“重”作主。至此,“重”有了清晰的形狀,便成為兇門的象征。唐代,“重”依然保持著原來的形狀與功能。