- 您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 媒體專欄 > 濟(jì)寧晚報《掌故知魯》

-

中國古代喪葬禮俗沿革 明代

中國古代喪葬禮俗沿革 明代

作者:劉巖 ?石文學(xué) ?牛秋鵬 ??來源:彭門創(chuàng)作室

?

(十一)明代

明代喪葬禮儀,主要是依據(jù)《儀禮·士喪禮》,另外參考了唐《開元禮》與宋《朱子家禮》而形成了一套繁瑣隆重、等級分明的喪葬禮儀。明朝建立之初便對品官及庶民的埋葬制度、居喪之禮與喪服之制,作了詳嚴(yán)的規(guī)定。在埋葬制度方面,不但對品官墓地的大小、墳高及墓碑的形制有具體的規(guī)定,而且對喪具和隨葬物品也有嚴(yán)格限制。

墳塋之制:洪武三年(1370年)制定。一品,塋地周圍九十步,墳高一丈八尺。二品,八十步,高一丈四尺。三品,七十步,高一丈二尺。以上石儀三對。四品,塋地周圍四十步;七品以下二十步,高六尺。五年(1372年)修訂為:功臣?xì){后封王,塋地周圍一百步,墳高二丈,四圍墻高一丈,石人四,文武兩對,石虎、石羊、石馬、石望柱四對。一品至六品塋地沒有改動,七品加十步。一品墳高一丈八尺,二品至七品遞減二尺。一品墳墻高九尺,二品至四品遞減一尺,五品四尺。一、二品石儀:石人文武一對,石獸虎、羊、馬、望柱四對。三、四品只設(shè)石獸四對。五品只設(shè)羊、馬、望柱三對。六品以下不設(shè)石儀。

碑碣之制:亦為洪武三年制定,五年修訂。五品以上用碑,龜趺螭首。六品以下用碣,方趺圓首。五年詳定其制為:功臣?xì){后封王,螭首高三尺二寸,碑身高九尺,廣三尺六寸,龜趺高三尺八寸。一品螭首,二品麟鳳蓋,三品天祿辟邪蓋。四品至七品為方趺。

喪具之制:棺槨,品官棺用油杉朱漆,槨用土杉。墻翣,公、侯六幅,三品以上四幅,四、五品二幅。襲衣,三品以上三套,四品、五品二套,六品以下一套。斂衣,品官朝服一襲,常服十襲,衾十番。飯含,五品以上飯稷含珠,九品以上飯粱含小珠。銘旌、絳帛,寬一幅,四品以上長九尺,六品以上八尺,九品以上七尺。方相,四品以上刻畫四目,七品以上刻畫兩目,八品以下不用。墓志石二片,其一為蓋,書某官之墓;其一為底,書姓名、鄉(xiāng)里、三代、生年、卒葬月日及子孫、葬地,品官皆用之。婦人則隨夫與子孫封贈。二石相向,鐵束埋墓中。明器,所用陶質(zhì)、木質(zhì)明器,公侯為九十事;官員一、二品為八十事;三、四品為七十事;五品為六十事,六、七品為三十事,八、九品為二十事。

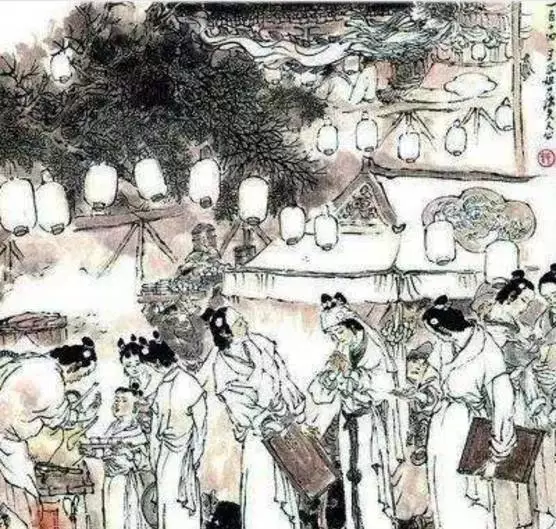

發(fā)引(出殯)之制:公、侯四引六披,左右各八鐸。一品、二品三引四披,左右各六鐸。三、四品二引二披,左右各四鐸。五品以下,二引二披,左右各二鐸。羽幡竿長九尺,五品以上,一人執(zhí)之以引柩,六品以下不用。功布,品官才能使用,長三尺。運載靈柩的平板車上用竹格彩扎,旁施帷幔,四角重流蘇。祭物,四品以上羊豕,九品以上豕。

對一般平民百姓之喪葬也有具體的規(guī)定。洪武五年詔定:“庶民襲衣一稱,用深衣一、大帶一、履一雙,裙袴衫襪隨所用。飯用粱,含錢三。銘旌用紅絹五尺。斂隨所有,衣衾及親戚禭儀隨所用。棺用堅木,油杉為上,柏次之,土杉松又次之。用黑漆、金漆,不得用硃紅。明器一事。功布以白布三尺引柩。柳車以衾覆棺。志石二片,如官之儀。塋地圍十八步。祭用豕,隨家有無。”又詔:“古之喪禮,以哀戚為本,治喪之具,稱家有無。”(《明史·志·兇禮》)

在喪禮制度方面,對品官之人的初終之禮、立喪主、立婦、治棺訃告、設(shè)尸床、帷堂、掘坎、設(shè)沐具、置虛座、結(jié)魂帛、立銘旌、小斂、大斂、蓋棺、成服、朝夕器奠、筮宅、卜日、發(fā)引、下葬、反哭、虞祭、卒哭、袝家廟、改題神主、禫后除服等諸多儀節(jié)及有關(guān)規(guī)限,都有詳細(xì)記述。

在居喪禮儀方面,也制定了喪禮儀條律。

按《大明律》,明代沒有了居喪期間不可以生子的條律。朱元璋有言:“古不近人情而太過者有之,禁令服內(nèi)勿生子,朕覽書度意,實非萬古不易之法。若果依前式,人民則生理罷焉。”(《孝慈錄》)有專家指出,這可能與當(dāng)時民間溺嬰求解,導(dǎo)致人口下降,當(dāng)朝稅收不力有關(guān)。從人性的角度解讀,布衣皇帝還是比較通人性的。再者,明代人們的精神層次信奉來世、轉(zhuǎn)世,由此引發(fā)了民間喪事多以作佛事、道場參與其中,這與儒家歷來提倡的喪事主哀、居喪廢樂的倡導(dǎo)背道而馳,因此《大明律》中增加了一條禁止喪事設(shè)齋作醮的法律條文:“其居喪之家修齋、設(shè)醮,若男女混雜、飲酒食肉者,家長杖八十,僧、道同罪還俗。”另外,《大明律》還規(guī)定了居喪的親屬范圍,僅限于父母、丈夫和服喪一年的親屬。

但從一些地方史志、野史文稿來看,這些喪葬禮儀規(guī)定并沒有在民間得到貫徹落實,只是停留在條文之中。喪葬之中違禮的現(xiàn)象仍然大量出現(xiàn),修齋設(shè)醮,鼓樂齊鳴,酒肉酣飲的現(xiàn)象各地都有,此風(fēng)延至清。

-

點擊次數(shù):2023 - 07 - 06

-

點擊次數(shù):2023 - 07 - 06

-

點擊次數(shù):2023 - 06 - 29

-

點擊次數(shù):2022 - 04 - 11

-

點擊次數(shù):2022 - 04 - 11

官方微信

官方微信

官方微博

官方微博

手機(jī):13863756448 郵編:273100