中國古代喪葬禮俗沿革 清代

作者:劉巖 ?鞏磊 ?劉心滔 ??來源:彭門創作室

?

(十二)清代

清之初大體沿用明代喪制,經順治、康熙兩朝修正、補充,日臻完善。同時,調整了品官喪禮制度,嚴格了等級。

《清史稿·兇禮》載:“順治三年,定制民公、侯、伯、子兼任內大臣、都統、大學士、尚書、鎮守將軍卒,候旨立碑,致祭一次。襲公、侯、伯、子在任不逾三年,止給祭品,無祭文,不立碑。二、三品官卒,給祭品,滿任三年給祭文。”

有品官的殯禮定制為:三品以上官員具有遺表,既終乃哭,立喪主、主婦。辦理喪事的執事人負責打造棺材、發訃告、設尸床、帷堂、陳沐具。所有品官的棺色為朱紅。口含,三品以上用小珠玉,四至七品用金木屑。襲衣,常服一稱,其朝衣冠帶按各自官品辦理。小斂的前一天,陳斂床于堂東,加斂衣,三品以上五稱,三複、二禪(沉思靜慮);四、五品三稱,二複、一禪;六品以下二稱,一複、一禪;皆以繒,覆衾一。大斂前一天,置尸入棺,變棺為柩。設靈床于柩東,柩前設靈座,陳奠幾,喪主及諸子坐落于旁邊,族人按親疏關系各服其服。朝、夕奠肴饌,中午為餅餌。遇到初一、十五日,其奠都要格外重視,肴饌更加豐盛。初祭,陳設饌筵,羊九只,焚燒楮幣。公筵十五席,羊七只,楮幣四萬;侯筵十二席,羊六只,楮幣三萬六千;伯筵十二席,羊六只,楮幣三萬二千。一品官筵十席,羊五只,楮幣二萬八千;二品筵八席,羊四只,楮幣二萬四千;三品筵六席,羊三只,楮幣二萬;四品筵五席,羊三只,楮幣一萬六千。五品筵四席,羊二只,楮幣一萬二千;六、七品筵三席,羊二只,楮幣一萬。

墓冢的大小按品官定制:“一品塋地九十步,封丈有六尺,遞殺至二十步封二尺止,繚以垣。公、侯、伯周四十丈,守塋四戶;二品以上周三十五丈,二戶;五品以上周三十丈,一戶;六品以下周十二丈,止二人守之。”

同時又細化了士與庶人喪禮:“士用硃棺,櫬(chèn空棺)一層,鞍馬一。初祭用引幡,金銀楮幣各一千,祭筵三,羊一。大祭同。百日、期年祭,視初祭半之。一月殯,三月葬。……士塋地圍二十步,封高六尺。墓門石碣,圓首方趺。壙志二,如官儀。柩轝(yú)上竹格垂流蘇,杠飾紅、堊(è白色),無翣。引布二,功布一。靈車一。明器從俗。”“(庶人)塋地九步,封四尺。有志無碣。轝以布衾覆棺,不施幃蓋。杠兩端飾黑,中飾紅、堊。馀略仿品官,制從殺。”

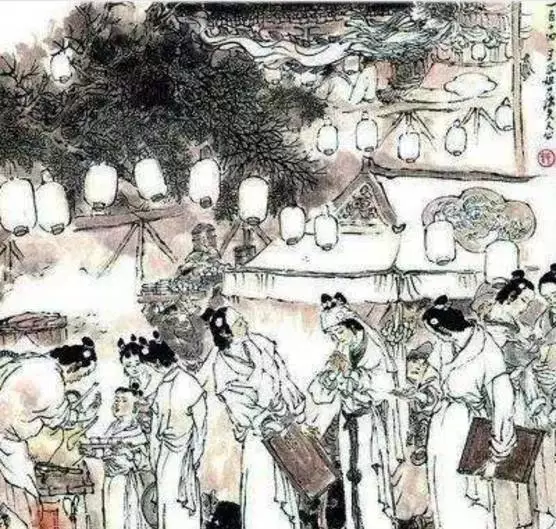

康熙二十六年(1687年),詔令禁居喪期間演戲飲博。雍正十三年(1735年),雍正帝對民間日益猖獗有違倫理的奢侈葬俗非常反感,又詔曰:“朕聞外省百姓喪葬侈靡,甚至招集親鄰,開筵劇飲,名曰鬧喪,且于喪所殯時雜陳百戲。匪唯背理,抑亦忍情。”下令全國嚴禁陋習,違者治罪。諭:“吉兇異道,不得相干。故娶在三年外而聘在三年內者,春秋猶以為非。三年之喪,創深痛鉅。乃愚民不知禮教,慮服喪后不獲嫁娶,遂乘父母疾篤或殯斂未終而貿然為之者,朕甚憫焉。自今伊始,齒朝之士,下逮生監,毋違此制。其皂隸編氓,窮而無告,父母臥疾,賴子婦治饔飧(yōng sūn)者,任其迎娶盥饋,俟疾瘳或服竟再成婚禮。”

道光二十四年(1844年)規定:“定民公以下、軍民以上居喪二十七月,不宴會、作樂,不娶妻、納妾,門戶不換舊符。”

民國時期的喪葬禮儀,與清代一脈相承,沒有大的變化。

當然,現代社會喪葬禮儀已經進入一個新時期,快節奏的時代沒有了舊日的循規蹈矩,蕓蕓眾生想要的“規矩”也都難以尋覓。然而,喪葬禮儀作為一種民族傳統文化,有著頑強的生命力,停尸、哭喪、吊念、出殯、下葬等大的框架現在依然保留。雖然把不合時宜的環節過濾摒棄,但其完整禮儀且飽含濃厚民俗的歷史記憶,應該讓現代人有所認識。