周游列國

公元前497年的春天,與魯國三桓的矛盾達到頂點的孔子匆匆忙忙地離開了魯國。此時的孔子已55歲了,他離開故國時的心情非常復雜,也許是內心太凄然,走時連祭祀中所戴的禮帽都沒有摘下來。到了魯國的邊境上,孔子還是按照禮制進行了停留。孔子已經料到魯國已非自己容身之地,感嘆天地之大,卻不知何處可以容身。北部是齊國,是魯之仇敵,萬不可去;南面是宋國,雖系先祖封地,但時代久遠,已無相識;西面是衛國,弟子子路之妻兄顏濁鄒,此時擔任衛國大夫,或可寄身。于是,孔子選擇了去往衛國。

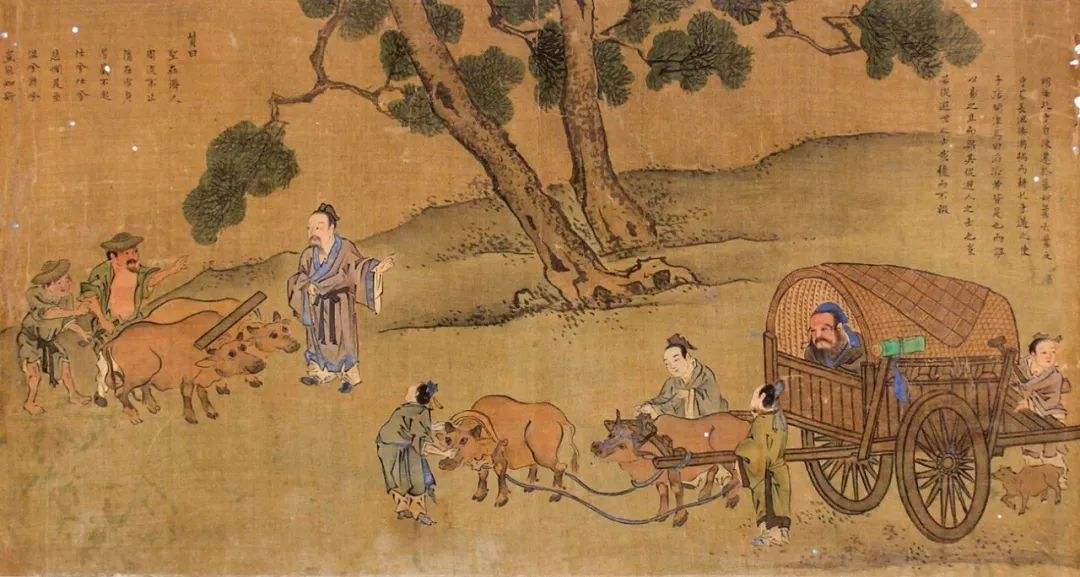

孔子師徒數十人取道西行,幾天之后就進入了衛國邊境。孔子坐在車上,舉目四望,這里土地肥沃,人煙稠密,孔子不禁發出了“庶矣哉”的贊嘆!孔子說,人可真多呀!冉求為孔子趕車,就問,人已經多了怎么辦呢?孔子回答說使他們富起來,冉求又問,已經富了怎么辦?孔子說教育他們。庶、富、教的思想反映了孔子治國的三步走策略。增加人口,在經濟落后的農業時代具有積極的意義,那時人是最主要的生產力。只有人口眾多,才能創造更多的財富,才能有更多的軍隊;人口增加后再讓人們富裕,最后再讓富裕的人接受教育。

孔子一到衛國, 就受到衛靈公的禮遇。衛靈公獲悉孔子在魯國的俸祿是六萬,也給予同樣數量的糧食。但衛靈公是個庸常的君主,所以他對孔子養而不用。孔子師徒在衛國無所事事,而以孔子的個性,他是不會飽食終日的,于是就去結交衛國的官員和賢人,了解衛國歷史、文化、風俗。這些舉動必然會涉及政治,而孔子師徒本來就人才濟濟,又具有鮮明的政治傾向,自然便招致衛國大夫的妒忌。幾個月后,他們就在衛靈公面前詆毀孔子,靈公就派公孫余假去監視孔子。孔子本來借住在顏濁鄒的家里,公孫余假每天陪同出入,孔子意識到衛靈公已不信任自己,于是就決定趕快離開衛國。

孔子離衛赴陳,取道南行。這次與孔子一起南下的還有一位陳國的貴族青年公良孺。他仰慕孔子的道德和學問,拜孔子為師。這次出行以五輛車隨從孔子之后。路經匡地,顏刻為孔子駕車。由于魯國的陽虎曾經殘害過本地人,而孔子長相又很像陽虎,當地人認為陽虎又來了,就手持武器將孔子師徒團團包圍。孔子師徒被包圍了五天五夜,弟子們都非常害怕。而孔子極有氣度地說,周文王已經死了,周代的文化全在我的身上,上天若要毀滅周文化,就不會讓我們這些后死的人活到現在,上天若不要滅周文化,匡人能把我怎么樣呢?最后,孔子派一個隨從向衛國寧武子求援,然后得脫離險境,離開了匡地。

△匡地之困

孔子一行路過蒲邑時, 又遇到了麻煩。蒲邑位于匡邑東北,去匡邑僅幾十里路。衛國的公叔戍被驅逐之后,此時正在蒲邑對抗衛國公室。蒲邑是公叔氏經營多年的采邑。孔子師徒路過這里時,被扣留,他們企圖強迫孔子一行參與他們的叛亂,這時,以五乘馬車隨從孔子的陳國子弟公良孺很是氣憤。于是公良孺等人與蒲人發生了一場激戰。公良孺身材高大,勇敢有力,非常憤怒地說,以前我和夫子在匡邑就被圍困過一次,現在又遭受這種侮辱,這是命運嗎?我和夫子再遭困窘,干脆和他們拼一戰。說完,就與蒲人進行激烈作戰。因為他武力過人,蒲人害怕了,就和孔子妥協,條件是不允許孔子去衛國,并且簽訂了盟約以取得互信,然后就撒了包圍圈放行。孔子出了蒲邑,便直奔衛國,子貢無法理解老師的言行,就詰問孔子為什么違約,孔子說,在要挾的情況下簽訂的盟約能算數嗎?上蒼也不會認可的。

衛靈公獲悉孔子從蒲邑而來,非常高興,親自到城外迎接。《史記·孔子世家》記載:衛靈公問孔子:“蒲可伐乎?”孔子說:“可。”衛靈公又說:“吾大夫以為不可,今蒲,衛之所以待晉楚也,以衛伐之,乃不可乎?”孔子回答說:“其男子有死之志,婦人有保西河之志。吾所伐者不過四五人。”衛靈公認為孔子說得有道理,可是缺乏主見的衛靈公最終仍未能出兵。

孔子師徒返回衛國,寄住在蘧伯玉家中。蘧伯玉是孔子所景仰的人物。孔子在衛國,得到蘧伯玉不少幫助。蘧伯玉對孔子也非常尊重。兩人關系密切,友誼深厚。

衛靈公的夫人叫南子,是宋國人,未出嫁前就和宋子朝相好。嫁到衛國后,又穢亂宮中,名聲不好。不檢點的南子要召見孔子,孔子推辭不掉,只好去見她。南子在帷帳中拜了兩拜,身上的玉佩首飾叮當作響。事后孔子說:“吾向為弗見。見之,禮答焉。”(《史記·孔子世家》)意思是說,我本來不想見她,既然被逼不得已相見,就須以禮相待。但子路仍然有懷疑,孔子無可奈何,只好發誓說:“予所否者,天厭之!天厭之!”(《論語·雍也》)如果我有不對的地方上天棄我!上天棄我!

一日,衛靈公和夫人南子出游,他們同乘一輛車,讓孔子在另一輛車上跟在后面,招搖過市,孔子很憤怒,說:“吾未見好德如好色者也。”(《論語·子罕》)我從來沒見過喜好德行如同喜好美色的人啊!于是就離開衛國到曹國去。

后來孔子又離開曹國到了宋國。宋國的司馬桓魋命人用石頭為自己建造外槨,勞民傷財,歷時三年都沒作好,孔子對這種奢侈無度的行為非常痛恨,就說,像這樣奢侈,死后還不如盡快爛掉的好。這話傳到桓魋的耳朵里,他就想給孔子一點顏色看。一日,孔子和弟子們在大樹下演習禮儀。司馬桓魋獲悉后,就派人伐掉了大樹,想借此威脅孔子。弟子們催促孔子快走,孔子卻鎮定自若地說:“天生德于予,桓魋其如予何!”(《論語·述而》)上天讓我彰化道德,桓魋又能奈我何!

盡管孔子這樣說,可是弟子們仍然不放心,催促孔子盡快離開宋國。為了防備桓魋追擊,師徒們政變了原定的南去陳國的計劃,而是改道西行。他們一伙分成幾個小組,連夜向鄭國出發。孔子因為走的倉皇,他和弟子們走散了,他一人跑到鄭國,孤零零地站在鄭國的東門外。弟子們找不到孔子,就四處向路人打聽。一個鄭國人對子貢說:“東門有人,其顙類堯,其項類子產,然自要以下,不及禹三寸,累累若喪家之狗。“(《史記·孔子世家》)東門有一個人,他的額頭像唐堯,脖子像皋陶,肩膀像子產,腿比大禹短,急急忙忙的樣子就像一條喪家之犬。子貢在這個人指點下終于找到了孔子,并把經過和鄭國人的話統統告訴了孔子。孔子聽后非但沒有生氣,反而高興地說,他描述我的形象不一定對,但形容我像條喪家之犬倒很貼切!

在鄭國未能停留,孔子又到了陳國,住在司城貞子的家里。《孟子·萬章上》說:“是時孔子當厄,主司城貞子,為陳侯周臣。”陳侯周即陳湣公。但孔子在陳究竟任何官職,于史無征。很可能陳湣公待孔子以上賓之禮,但并未授以官職。

孔子到陳國不久,魯國發生了一場火。熊熊大火把魯桓公和魯僖公的廟燒毀了。孔子在陳國聽說魯國宮內失火,就推測說:“燒掉的大概是桓、僖二公之廟吧!”不久,從魯國傳來確切消息證實,被燒的正是桓、僖之廟,孔子預料得如此準確,使陳湣公大為驚訝。

有一天,一只受傷的大隼落在陳國的宮廷中死了,原來這只大鳥是被長一尺八寸的石頭箭鏃的箭射死的, 這只箭的箭桿是用楛木作的。陳湣公不知為何,就派人去請教孔子。孔子說,這只鳥來自很遠的地方,這些箭是肅慎部族的箭。武王滅商后,命令周邊的所有部族進貢自己的特產,以此提醒他們不要忘記自己的職責和義務。肅慎部族的貢品就是長一尺八寸、楛木箭桿、石頭鏃的箭。武王為了顯示自己的功績,就把肅慎部族的箭分給了長女太姬,太姬嫁給了虞胡公,虞胡公封在陳國。周初分封時,將珍寶玉器分給同姓諸侯,是為了表示重視親族;將遠方部族的貢品分給外姓的諸候,是為了提醒他們不要忘記要服從周王朝。所以肅慎部族的箭就分給了陳國,陳國的倉庫中應保存著這種箭。陳湣公派人到倉庫中去查,果然如孔子所言。陳國國君很驚訝,贊嘆孔子博學多才,熟知周史。這使陳湣公對孔子更加敬重。

陳國國君修建陵陽臺,因工程沒有竣工就殺了幾十個人,還準備殺死三名監工,孔子知道這件事后就去面見陳湣公,并與之一起登上陵陽臺。孔子贊嘆說,這個臺子真美啊!自古以來,圣明的帝王不殺人是造不出臺子來的。陳湣公知道孔子說的是反話,但無以言對,回去就赦免了那三名監工。不久,陳湣公就問孔子,過去周朝建造靈臺時殺過人嗎?孔子回答說,周文王興起的時候,歸順他的有六個州,六州的老百姓像兒子給父母做事一樣盡力,不到工期就提前竣工了,哪里還需要殺人呢?

陳國處于吳、楚兩國之間。這些年吳、楚兩國經常交兵,陳國深受其害。吳、楚兩國經常以陳國為戰場,兩國的拉鋸戰愈演愈烈。陳國的百姓不得已而逃往他國。孔子師徒在這種情況下無法繼續留在陳國。

于是,孔子離開陳國,又回到衛國。

孔子這次到衛國,衛靈公已蒼老許多,他懶于處理政務,也不想用孔子。孔子周游列國的目的,一是為自已政治主張做宣傳,二是尋找機會實現自已的政治抱負。但他在外奔波多年,一無所成,孔子感嘆地說,如果有誰用我執政,一年差不多,三年就會大見成效。

無所作為的衛靈公不用孔子,因此孔子決定主動去找晉國的執政趙簡子,以實現自已的政治主張。可是他的車剛到黃河邊上,就傳來晉國大夫竇鳴犢和舜華被殺死的消息,孔子于是便返回了。離開黃河岸時他嘆息說,水真大呀,浩浩蕩蕩,一瀉千里,但我孔丘無緣渡過,也許這就是命運吧!子貢問他為何取消入晉的計劃,孔子說:“竇鳴犢、舜華,晉國之賢大夫也。趙簡子未得志之時,須此兩人而后從政 ;及其已得志,殺之乃從政。丘聞之也。刳胎殺夭則麒麟不至,竭澤涸漁則蛟龍不合陰陽,覆巢毀卵則鳳凰不翔。何則?君子諱傷其類也。夫鳥獸之于不義也,尚知避之,而況丘乎?”(《史記·孔子世家》)竇鳴犢和舜華都是品格高尚、卓有才華的人,趙簡子未執政前依靠的就是他倆,現在飛黃騰達了,卻把他倆處死。殺母獸以取幼胎,麒麟遠循 ;竭澤而漁,蛟龍不興 ;毀巢取卵,鳳凰不至。為什么,因為君子不愿意傷害他的同類,鳥獸且如此,何況我孔丘。孔子馬上駕車返回陬鄉,并創作了琴曲《陬操》以紀念竇鳴犢和舜華。

回到衛國,孔子仍然經常去面見衛靈公,希望受到重用。一天,衛靈公問孔子排兵打仗的事情。《論語·衛靈公》說 :“衛靈公問陳于孔子,孔子對曰,俎豆之事,則嘗聞之矣 ;軍族之事,未之學也。明日遂行。”孔子不愿談戰爭,就回答說 :祭祀的事情我熟悉,排兵打仗沒學過。此話讓衛靈公聽后很不高興。第二天孔子再見他時,衛靈公就不再與孔子說話,而是仰看天上的飛雁。孔子知道是離開衛國的時候了,于是翌日便啟程離開衛國。

此時,楚國聽說孔子就在陳國和蔡國之間,就派人去請孔子。陳國、蔡國的大夫們聽說楚國邀請孔子,就聚集商議對策說,孔子有才德,他的譏笑諷刺都切中諸侯的弊病。他對陳國和蔡國的政治都不滿意,各位大夫的施政措施和行為和孔子相抵觸。現在楚國是大國,派人聘請孔子,如果孔子被楚重用,那么陳國和蔡國掌權的大夫們就危險了。于是他們命令把孔子師徒包圍在曠野里。孔子師徒七天七夜未能進食,弟子們都被餓倒了,但孔子仍然不停地給弟子們講學,誦讀詩歌,彈琴唱歌。子路實在無法忍受,就去見孔子。他開口就問,君子也有困窘的時候嗎?孔子見子路面帶慍色,就開導他說君子當然也有困窘的時候,但是君子在困窘的時候能夠堅守節操,小人卻沒有操守。

孔子知道弟子們心中難過。

他對子路說,我們既不是犀牛,也不是老虎,為什么徘徊在曠野里,是我們的學說有錯嗎?我們為什么會落到這種境地?子路回答說,也許我們的仁德還不夠,所以還不能獲得別人的信任;也許是我們不夠明智,所以人家不放我們走。孔子說,是這樣嗎?如果有仁德的人一定能被人信任,怎么能有伯夷、叔齊?假使明智的人一定能行得通主張,怎么能有比干?

子路退下后,子貢又上來,孔子也問他相同的話,但子貢的回答和子路的大不相同。他說,老師的學問博大到極點,所以天下的國家容不下您。老師您為什么不稍微降低一下標準呢?孔子說,好的農夫善于耕種但不一定就能有好的收獲,好的工匠有精巧的手藝但作品不一定就能讓人滿意。有修養的人能創建自已的學說,但卻不一定能為世人所接受。現在你不去構建你的學說,卻降格自己迎合世人希望被接受,你的志向不夠遠大啊!

子貢退下后,顏回上來,孔子還是問他相同的話,顏回的回答最讓孔子滿意。他說,老師的學說博大到了極點,所以天下不能容納。盡管如此,老師您仍然推行自已的學說,不被接受有什么過錯,不被接受才能顯出君子本色!學說不完善是我們的恥辱,學說完善了而不被接受那是國君的恥辱。不被接受沒有任何過錯,反而能顯示君子坦蕩蕩的本色!孔子非常贊賞顏回。最后,孔子派子貢悄悄到楚國去,楚王派軍隊前來解救,孔子師徒才幸免于難。

到了楚國,楚昭王準備把七百里的土地分封給孔子,楚國的令尹子西堅決反對。他勸昭王說,大王派往各國的使者有子貢厲害嗎?左右輔佐的大臣有顏回睿智嗎?將帥有子路多謀嗎?辦事官員有宰予精干嗎?楚昭王都說沒有。子西繼續說,楚國的祖先受封于周朝,封號名義是子爵,實際土地跟男爵相同,只有方圓五十里。現在孔丘恢復古禮,大王如果任用孔子,那么楚國怎么能夠保有方圓數千里的土地呢?當年文王在豐邑,武王在鎬京,只有百里的君主卻統治了天下。現在如果讓孔丘擁有了七百里土地,加上有才干的弟子們輔佐,這是楚國的威脅啊!楚王聽從了子西的勸告,沒有任用孔子。

在楚國,孔子到了楚國的葉邑。葉邑宰葉公向孔子請教為政之道,孔子告訴他,為政之道在于廣納賢才,使近處的人民歸服。有一天,葉公詢問子路有關孔子的情況,子路沒有回答,孔子知道后對子路說:“汝奚不曰,其為人也,發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至云爾。”(《論語·述而》)你為什么不說我的老師做人是追求學問永不疲倦,教導別人永不厭倦,發憤學習忘記吃飯,樂天知命忘記了憂愁,連將要衰老也不知道。

孔子離開葉邑,在途中找不到渡口,孔子看到有兩個人在并肩耕種,就派子路去打聽。《論語·微子》說 :“長沮,桀溺耦而耕,孔子過之,使子路問津焉。長沮曰,夫執輿者為誰?子路曰,為孔丘。曰,是魯孔丘與?曰,是也。曰,是知津矣。問于桀溺。桀溺曰,子為誰?曰,為仲由。曰,是魯孔丘之徒與?對曰,然。曰,滔滔者天下皆是也,而誰以易之?且而與其從辟人之士也,豈若從辟世之士哉?耰而不輟。子路行以告。夫子憮然曰,鳥獸不可以同群,吾非斯人之徒與而誰與?天下有道,丘不易也。”其中一個名叫長沮的人問子路,車上執韁的人是誰?子路說,是孔丘。長沮又問,是魯國的孔丘嗎?子路回答說,是。長沮就說,他知道渡口。另一個叫桀溺的人問子路,你是誰?子路說,我是仲由。桀溺說,你是孔丘的徒弟嗎?子路說,是。桀溺說,像洪水一樣的惡人到處都是,你們怎么改變呢?你與其跟著孔丘,不如跟著我們逃避這個黑暗的社會?說完,便不再搭理子路,繼續種地。子路返回后把整個經過告訴了孔子,孔子失望地說,我們無法和飛禽走獸來往,如果不同人來往,那和誰來往呢?如果天下太平,要我們何用?

△子路問津

在趕路的途中,子路掉隊了。他看到一個耕鋤的老人,就前去打聽說,你看到夫子沒有?,老人回答說:“四體不勤,五谷不分,孰為夫子?”(《論語·微子》)一邊說一邊繼續耕鋤。子路見他出語不凡,料定必是賢人,就不再多言,拱手立于道旁等候。天晚了,老人邀請子路到他家留宿,殺雞煮飯以待之,并且叫自已的兩個兒子也出來與之相見。

第二天,子路找到了孔子,把自已的經歷據實相告。孔子說,這一定是一個隱居不仕的賢者。就派子路去找他,可是老人已經不見了。后來子路說 :“不仕無義。長幼之節,不可廢也 ;君巨之義,如之何其廢之?欲潔其身,而亂大倫。君子之仕也,行其義也。道之不行,已知之矣!”(《論語·微子》)隱居起來不做官是不合道義的,長幼之禮怎能廢棄,君臣大義豈能敗壞,一個人潔身自好、放棄自已的義務是不對的,至于我們的政治主張不能實現,我們早就知道啊!

一天,楚國的狂人接輿唱著歌走過,歌詞說:“鳳兮鳳兮!何德之衰?往者不可諫,來者猶可追。已而!已而!今從政者殆而!”(《論語·微子》)鳳凰啊,鳳凰啊,你的德行為什么這樣衰弱,過去的不能再挽回,未來的還來得及。算了吧,算了吧,現在從政的人很危險。他似乎以此奉勸孔子。孔子急忙下車,但來不及交談,接輿就走遠了。孔子知道自己在楚國沒有希望了。

公元前 492 年秋天,季桓子即將病死,彌留之前他乘車去看魯城,大發感慨地說,從前這個國家也許能興盛,因為我得罪了孔子,夫子離開了魯國,所以失去了繁榮的機會。他叮囑兒子季康子說,我就要死了,我死后你一定會肩負起輔助國君的重任。你一定召回孔子。大夫公魚勸他說,從前國君重用孔子,但沒有善始善終,最后被諸侯恥笑。季康子就問該怎么辦?公之魚勸他召回冉求。于是季康子派人去召孔門弟子冉求。冉求動身回國時,孔子對他說,回去吧!回去吧!我們家鄉的那些弟子志向高達,卓有文采,我都不知道怎樣指導他們了。子貢知道孔子也想回去,在送冉求的時候便囑咐冉求回去一受到重用就趕快請孔子回去。

魯哀公十年,(前 485 年),孔子一行從楚國回到了陳國。在陳國稍事停留,又繼續北上,經宋國的儀邑,衛國的蒲邑,回到了衛都帝丘。

哀公十一年,齊國進犯魯國,魯國擔任軍事統帥的是孔子弟子冉求,他打敗了齊國軍隊。季康子問冉求的軍事才能是怎樣學到的,冉求回答說是從自己老師孔子那里學來的。季康子說,我請他治國可以嗎?冉求說,請我的老師來沒問題,但不能因小人的阻礙而放棄。

孔子師徒一行回到衛國后,衛出公表示歡迎。但孔子很快就發現,衛出公對自己并無重用之意,孔子也無意在衛國久留。恰在此時季康子的使者攜帶禮物來請孔子,孔子當然很高興,他吩咐弟子盡快打點行裝,準備返回闊別多年的家鄉。

孔子從 55 歲時開始周游列國,終于在 68 歲時返回魯國,四處奔波整整14 年,歷經磨難,周游了衛、曹、宋、陳、蔡、楚大小近十個國家。他席不暇暖,到處宣傳自己的主張,不斷尋找機會實現自己的政治理想,卻沒有一個國君肯重用他。相反,他和弟子們“削跡于衛,伐樹于宋,窮于商周,圍于陳蔡”,吃盡了顛簸勞頓之苦。

原載于孟繼新《孔氏宗族》

部分圖片來源于網絡

編輯:李懂浩

審核:龔昌華