晚年境況

季康子請孔子回魯國,一方面是因為孔子德高望重,讓孔子在國外長期漂泊,輿論對魯國的執政者不利 ;另一方面,季康子深知孔門弟子中確有一批德才兼備者,這些人才如果魯國不用,其他國家就會用,那對魯國是不利的。因此季康子才派人把孔子請回魯國。

經過多年的奔波,周游列國歸來的孔子已經失去了從政的熱情,他開始潛心整理文化典籍,刪定了《詩經》、《尚書》,訂正了《周禮》、《樂經》,編修了《春秋》,為《易經》作傳,為中國古代文明的保存和傳承做出了重要貢獻。

雖然此時的孔子已年近七旬,但他的本性并沒有因為歷經磨難而改變。其性情老而彌堅、堅持自己的政治主張。季康子派人接回孔子,本想重用他,但是由于孔子并不支持田賦改革,就放棄了重用孔子的計劃。

原來,季康子想實行名為田賦的征稅方法,他派冉求征求孔子的意見,孔子以不懂做答;冉求問了三次,孔子依然未予正面回答。冉求說:“子為國老,待子而行,答之何子之不言也?”(《左傳·哀公十一年》)您是退休的卿大夫,對于這種國家大事,你為什么不發表意見呢?孔子私下對冉求說:“求來!女不聞乎?先王制土籍田以力,而砥其遠邇;賦里以人,而量其有無;任力以夫,而議其老幼。于是乎有鰥、寡、孤、疾,有軍旅之出則征之,無則已。其歲,收田一井,出稷禾、秉芻。缶米,不是過也。先王以為足。若子季孫欲其法也,則有周公之籍矣;若欲犯法,則茍而賦,又何訪焉?”(《國語·魯語下》)君子辦事情,要用禮來衡量,施舍要多,辦事要適中,賦斂要少。如果這樣,按照原來的辦法也就足夠了。如果沒有禮來制衡,貪得無厭,即使按照新的田賦方法征稅也是無濟于事。季孫氏如果想合乎法度地做事,有周公的典章制度在那里;如果想隨意行事,又何必征求我的意見。

孔子一向反對加重人民的剝削,這次由于剛回魯國,因此沒有公開反對,只是私下表示了不同意見,當然他也希望通過冉求讓季康子知道自己的意見。

但是,季孫氏聽不進孔子的意見,照常實行田賦法征稅。孔子很憤怒,由于他無法反對季康子,就責難幫助季康子的冉求,公開宣稱冉求不是他的弟子,鼓動其余的弟子羞辱他。孔子雖未正面和季康子發生沖突,但季康子知道與孔子不相為謀,因此不再考慮重用孔子。

從那以后,孔子對季康子不再抱任何希望,他對季康子逐漸由私下不滿轉向公開批評甚至當面指責。季康子向孔子多次問政。第一次比較客氣,“季康子問,使民敬忠以勸,如之何?子曰,臨之以莊,則敬;孝慈,則忠;舉善而教不能,則勸。”(《論語·為政》)季康子問如何才能使人民嚴肅認真,盡心竭力、互相勸勉。孔子說,你對人民恭敬莊重,人民就會嚴肅認真;你孝敬父母、慈愛幼小,人民就會竭心盡力;你選用賢能來教育人,人民就會互相勸勉。

季康子又問孔子的弟子是否能從政的問題。“季康子問,仲由可以從政也與?子曰,由也果,于從政乎何有?曰,賜也,可使從政也與?曰,賜也達,于從政乎何有?曰,求也,可使從政也與?曰,求也藝,于從政乎何有?”(《論語·雍也》)季康子問,仲由可以從政嗎?孔子說,仲由辦事果斷,處理政事是可以勝任的。又問端木賜是否可以從政?孔子說,端木賜通情達理,處理政事是可以勝任的。再問冉求能不能從政?孔子說,冉求多才多藝,處理政事也是可以勝任的。

季康子問,殺掉壞人親近好人怎么樣?“如殺無道,以就有道,何如?孔子對曰,子為政,焉用殺?子欲善而民善矣。君子之德風,小人之德草,草上之風,必偃。”(《論語·顏淵》)孔子說,為什么您治理國家一定要殺人呢?您存心向善,老百姓就會一定向善。君子的品德就像風,老百姓的品德就像草,風向哪邊吹,草就向哪邊倒。

季康子又問如何使政治端正。“季康子問政于孔子。孔子對曰,政者,正也。子帥以正,孰敢不正?”(《論語·顏淵》)孔子說,正直就是端正。您帶頭端正,誰敢不端正?

季康子問強盜太多怎么辦?“季康子患盜,問于孔子。孔子對曰,茍子之不欲,雖賞之不窈。”(《論語·顏淵》)孔子直接指責他,如果您不貪財。就是獎勵他們,他們也不會去偷去搶。由于孔子總是批評季康子,又處處和他對抗,從此再也未能獲得重用的機會。

魯國不重用孔子,孔子也不想再從政。他清醒地認識到,在當時的環境下,自己的政治理想已不可能實現,他只能寄希望于弟子、寄希望于后世,所以他將晚年的精力全部放在教育和整理文獻上。

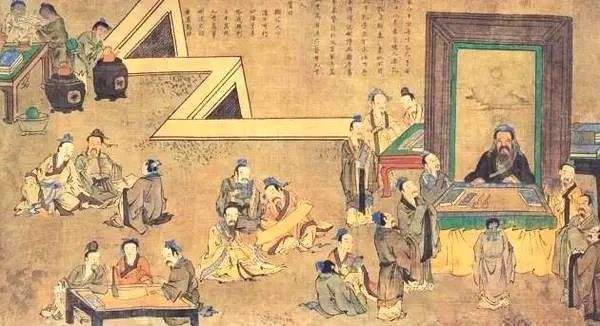

△孔子刪述六經

晚年的孔子遭遇了許多不幸,最大的不幸莫過于許多優秀年輕的弟子先他而去。

公元前 481年,弟子顏回去世了。顏回家境貧困,勤奮好學,對孔子亦步亦趨,孔子曾表揚他“不遷怒,不貳過。”(《論語·雍也》)顏回去世時僅有 42歲,英年早逝,情何以堪,孔子哭得非常悲痛,連呼,老天要我的命呀!弟子們說,老師太悲痛了。孔子說,不為這人悲痛還為誰悲痛呢。盡管如此,孔子對其葬儀仍然嚴格按照禮制,“顏淵死,顏路請子之車以為之槨。子曰 :才不才,亦各言其子也。鯉也死,有棺無槨。吾不徒行以為之槨。以吾從大夫之后,不可徙行也。”(《論語·先進》)顏回的父親希望孔子賣掉車,以制備棺槨來安葬顏回,孔子認為不合禮制,他說,我的兒子去世的時候,也是只有棺沒有槨,我也沒有將車賣掉為他買外槨。因為我是個大夫,出門不能沒車。弟子們想厚葬顏回,孔子也沒有同意,但是弟子們還是厚葬了顏回,孔子很內疚地說,顏回把我當父親看,我卻沒有把顏回當兒子對待,葬儀不合禮制這不是我的主張,是弟子們擅自為之。

第二年,衛國發生了政變,忠心耿耿的子路在政變中被殺。公元前 496年,太子蒯聵因對南子不滿,策劃將她殺死,但計劃失敗,后逃亡他國。三年后,靈公去世,蒯聵的兒子登上國君寶座,十二年后,蒯聵在其姊幫助下潛回衛國挾持外甥孔悝政變,將兒子出公趕出國外。孔悝的家臣欒寧派人將變故告訴了子路,子路馬上趕往國都,在城門外碰到出逃的同學高柴,高柴勸子路不要進城自找禍難。子路說,吃人家的俸祿就不能躲避禍難。子路進了城,到了孔悝處所大門,守門的公孫敢也告訴他不要進去,子路說,我享用了他的俸祿,就一定要解救他的災難。趁使者出門的機會進了大門。到了劫持孔悝的高臺前,子路說,太子是個沒勇氣的人,如果放火燒臺,燒到一半,太子就會放了孔悝。蒯聵很害怕,就派石乞、孟黡下臺攻擊子路。交戰中,用戈砍斷了子路的帽帶。子路說,君子當戴冠而死。于是去結帽帶,結果被砍成了肉泥。

孔子聽說衛國發生政變,就說,高柴會回來的,子路是一定會死的。結果不幸言中,孔子知道子路被砍成了肉醬,立即叫人將廚房的肉醢倒掉。

在此時謝世的還有孔子另一個弟子冉耕。《論語·雍也》曰:“伯牛有疾,子問之,自牖執其手,曰:亡之,命矣夫!斯人也而有斯疾也,斯人也而有斯疾也!”冉耕身患重病,可能是傳染病,所以孔子前去探望時沒有進屋,只是從窗子里抓住他的手,非常惋惜地說,這是命啊!這樣的人竟然得了這種病!這種人竟然得了這種病!

魯哀公十四年,魯國圍獵,打死一頭怪獸,孔子專門去看,認為是麒麟。麒麟是一種瑞獸,只出現在政治清明、社會安定的時期,亂世出現就會被殺害。孔子悲傷地說,黃河里不出現神龍背負河圖,洛水里不出現靈龜背負洛書,我就離辭世不遠了。天下清平無望,孔子絕望了,連正在編寫中的《春秋》也停下了筆。

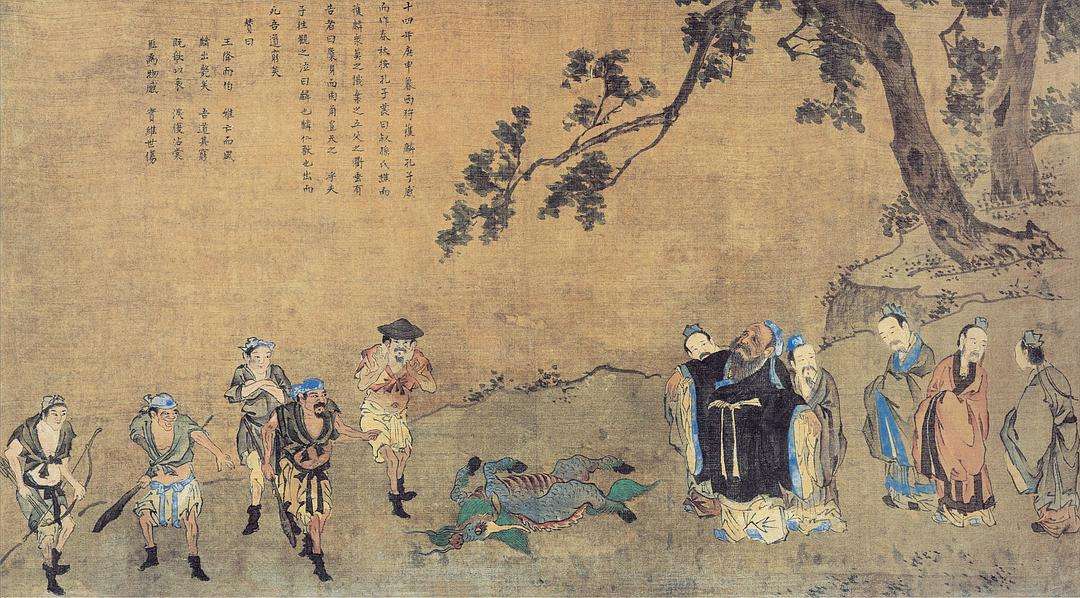

△獲麟絕筆

同年齊國的陳恒殺死了齊簡公。孔子認為這是大逆不道,他齋戒三天,請求魯哀公出兵討伐陳恒;但魯哀公認為魯國虛弱,無法戰勝齊國。孔子認為齊國有一半人不支持陳恒,因此魯國能擊敗他。魯哀公就說你去告訴季孫氏吧,孔子知道此事無望,就走出魯哀公的宮殿,對別人說,我必須直言,因為我是一個大夫啊!

公元前479年4月,孔子生病,子貢前來看望。孔子正拖著拐杖在門口散步,他看到子貢就說,你怎么來得這么晚?然后長嘆一聲唱起了歌 :“泰山其頹乎!梁木其壞乎!哲人其萎乎!”(《孔子家語·終記解》)泰山就要倒了,梁柱就要斷了,哲人就要死了。淚隨歌下,然后告訴子貢做的夢:夏代人的棺材停放在東邊的臺階旁,周代人的棺材停放在西邊的臺階旁,殷代人的棺材停放在兩個柱子之間。我坐在兩個柱子之間接受祭奠,我原來是殷代人啊。孔子認為自己即將辭世。7天后,孔子就真的去世了。

孔子去世后,魯哀公親自為孔子致吊唁的誄詞 :“旻天不吊,不慭遺一老,俾屏余一人以在位,煢煢余在疚。嗚呼哀哉!尼父!無自律!”(《左傳·哀公十六年》)子貢聽了哀公的誄詞后說 :“君其沒于魯乎!夫子之言曰,禮失則昏,名失則愆。失志為昏,失所為愆。生不能用,死而誄之,非禮也;稱一人,非名也。君兩失之。”(《左傳·哀公十六年》)國君恐怕不會在魯國壽終正寢吧。老師曾經說過,喪失意志就叫昏亂,喪失名分就叫過失。活著的時候不能任用,死了以后才致詞悼念,這是不合乎禮制的。自稱“一人”,這是不合乎名分的。在這兩方面國君您錯了。事實證明子貢的判斷的準確性。11年后,魯哀公被三桓驅逐逃往越國,客死在那里。

孔子去世后,喪事是由弟子們料理的。孔子被葬在魯國北的泗水南岸,弟子們為孔子守墓三年。守墓期滿,弟子們相對而哭,道別而去,部分弟子留在了魯國,唯有子貢在孔子墓側守墓六年。在給孔子守墓同時,弟子們都從自己的家鄉帶來樹種栽植在孔子墓周圍,所以孔林里樹木種類繁多。孔子死后,其弟子和本地人有一百多家遷移到孔子墓附近居住,形成了村落,名孔里。人們按時在孔子墓前祭祀,魯國的儒生們也在孔子墓前舉行鄉飲大射的禮儀活動。孔子的后世子孫亡故后也埋葬在孔子的周圍。從漢代開始,統治者開始派人保護孔林。經過歷代擴建,到清康熙年間孔林已占地三千余畝,有長達七公里的圍墻。

孔子的故居也被改作廟宇,收藏了孔子生前使用過的衣服、帽子、琴、車子和書籍。西漢時期,高祖劉邦路過曲阜時親自用太牢祭祀孔子。以后許多皇帝紛紛效仿,東漢光武帝劉秀、明帝劉莊、章帝劉炟、安帝劉祜、北魏孝文帝元弘、唐高宗李治、唐玄宗李隆基、后周太祖郭威、宋真宗趙恒、清圣祖玄燁、清高宗弘歷都親自到曲阜祭祀孔子。孔廟經歷代王朝保護維修,規模不斷擴大,現在已成為世界上延續時間最久的廟宇。

歷代王朝在尊崇孔子的同時,也對孔子的后裔倍加禮遇。漢高祖劉邦始封孔子九代孫孔騰為奉祀君,主管祭祀孔子和看護孔子林廟的事務。此后代代加封,相繼被封為褒成君、褒成侯(漢)、宗圣侯(曹魏)、奉圣亭侯(晉至陳)、崇圣侯(北魏)、恭圣侯(北齊)、周國公(北周)、紹圣侯(隋)、褒圣侯、文宣公(唐)。公元 1055 年,宋仁改封孔子四十六代孫孔宗愿為衍圣公,衍圣公的封號歷經金、元、明、清流傳下來。1935 年因共和體制下不能保存封建爵號,便改封為大成至圣先師孔子奉祀官。歷代統治者還為孔子的嫡孫修建了府邸,宋代以后稱為衍圣公府,習慣上稱為孔府。現在孔林、孔廟、孔府被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

孔子是我們中華民族的文化巨人。作為一個思想探索者,孔子最大的影響是開啟和創立了儒家學派的思想學說。儒家學派是中國思想史上綿延最久、體系最龐大、對社會歷史結構的作用力最深廣的學派。作為一個文化巨人,孔子及其思想則對中華民族獨特文化心理結構的形成,產生了深遠的影響。在長期的歷史發展和社會生活中,孔子的思想和主張,廣泛而深入地滲透到人們的觀念之中。

孔子也是一個具有世界影響力的文化名人。

自漢唐以來,儒家典籍就漸次傳入朝鮮、日本、越南等亞洲國家,對這些國家的政治、文化、倫理和風俗等社會生活的各個方面產生深入的影響,形成了“孔子文化圈”和“儒家文化圈”。從明朝萬歷年間開始,西方傳教士紛紛來華,促進了中西方文化的交流,孔子及其思想也隨之越過重洋,傳入西方,并在西方產生廣泛的影響。

《左傳·襄公二十四年》說:“大上有立德,其次有立功,其次有立言。雖久不廢,此之謂不朽。”孔穎達解釋說:“立德謂創制垂法,博施濟眾,圣德立于上代,惠澤被于無窮,立功謂拯厄除難,功濟于世,立言謂言得其要,理足可傳,其身既沒,其言尚存。”孔子因立德、立功、立言而不朽,成為世世代代人們尊崇的至圣先師。

原載于孟繼新《孔氏宗族》

部分圖片來源于網絡

編輯:李懂浩

審核:龔昌華