亓官夫人

亓官氏是孔子的妻子。

《孔子家語·本姓解》稱:“至十九,娶于宋之亓官氏,一歲而生伯魚。”可知,亓官氏其家,也如孔氏自宋徙魯。亓官氏生一子一女。由于孔子離家十余年,她一人孤守家園,其凄涼寂寞是可想而知的。長期以來,她獨自操持家庭生計,并協助撫育孔子的哥哥孟皮之子女。積勞成疾,終于先孔子離世。

亓官氏死于魯哀公十年(前485年),是時孔子尚在衛國。這一年,孔子已六十七歲了。

《闕里述聞》曾記道 :“考周時喪妻之禮,父母在,不杖不稽顙。圣父母早卒,以是知圣人之杖而稽顙也。葬于魯北泗水之南,洙水之北,新塋也。”這大概是說的孔子歸魯后的事,或許是在亓官氏去世的第二年,孔子為亓官氏重新選擇了墓葬地,并舉行了葬禮。

作為孔子的夫人,亓官氏也受到后世的多次加封。宋大中祥符元年(1008年),追封為“鄆國夫人”。元至順三年(1332 年),加封為“大成至圣文宣王夫人”。明嘉靖八年(1529年),改封“至圣先師夫人”。

由于孔子長期漂泊在外,故有關歷史典籍中,很少記到孔子關于家庭生活的評論和見解,給人的感覺是他完全超脫了家庭,或者不屑于談論家庭。因此,在后來的一些評論中,便有了休妻的傳說。

首先,有人據《禮記·檀弓上》記:“伯魚之母死,期而猶哭。夫妻聞之,曰:‘誰與哭者?’門人曰:’鯉也。’夫子曰:‘嘻,其甚也!’伯魚聞之,遂除之。”推衍出“孔子出妻”說。依當時喪禮,父尚在時,子為母降服喪之期,十三月即為大祥,祥之外無哭者。故孔子離哭聲而問:“是誰在哭?”弟子回答是伯魚。孔子不滿地說:“其甚也。”言伯魚之哀于禮有些過分。伯魚聞孔子如此說,遂除服不再哭母。

這段話,實在不能說明孔子曾出妻。因而清代江永《鄉黨圖考》與崔述《洙泗考信錄》都有辨析。

另外,《禮記·檀弓上》還記載了這樣一段話:“子上之母死而不喪。門人問諸子思曰:‘昔者子之先君子喪出母乎?’曰:‘然。’‘子之之使白也喪之,何也?’子思曰:‘昔者吾先君子無所失道。道隆則從而隆,道污則從而污。伋則安能?為伋也妻者,是為白也母。不為伋也妻者,是不為白之母。’故孔氏之不喪出母,自子思始也。”

鄭玄在注疏中解釋道:“謂孔子也令子喪出母乎?子思曰:‘然’。然,猶是也。言是喪出母也;伯魚之母被出,死期而尤哭,是喪出母也。”這只是鄭玄的猜測之辭,因為《禮記·檀弓上》正文中并沒有說到孔子休妻之事。

伯魚哭母,按照周禮,母親死后應守父在母期之禮,過期就應除服節哀。過期若仍不除喪服猶哭,這是一種違背周禮的行為,所以根據周代禮法制止伯魚過期猶哭的錯誤行為,說明孔子在依禮教子。另外母親死后盡管悲痛,然而哀傷不止,也要傷害身體的,孔子從疼愛關心兒子的身體出發,告誡他不要過分悲傷,也是合情合理的。

△亓官夫人楷木雕

二世祖孔鯉

孔鯉是孔子的兒子。

《史記·孔子世家》載 :“孔子生鯉,字伯魚。伯魚年五十,先孔子死。伯魚生伋,字子思。”

《孔子家語·本姓解》稱:“魯昭公以鯉魚賜孔子,榮君之貺,故因為名曰鯉。”

孔鯉為人恭順,早年師從于父親孔子,但孔子對他的教育同對自己的學生一樣,沒有任何特殊的地方。

孔子長期忙于教學和社會活動而疏于家事,多年游歷諸侯國期間,由孔鯉在家奉養其母亓官氏。《孔氏祖庭廣記·世次》記載孔鯉“學通儒術,魯哀公以幣召之,稱疾不行。”因而,直到孔鯉去世仍是一個普通的士。

早年,孔鯉跟父學習,十分聽從父親的訓導。

《論語·季氏》中,記載了這么一個故事。

陳亢問于伯魚曰 :“子亦有異聞乎?”對曰:“未也。嘗獨立,鯉趨而過庭。曰:‘學《詩》乎?’對曰:‘未也。’‘不學《詩》無以言。’鯉退而學《詩》。他日,又獨立,鯉趨而過庭。曰:‘學《禮》乎?’對曰:‘未也。’‘不學《禮》無以立。’鯉退而學《禮》。聞斯二者。”陳亢退而喜曰:“問一得三,聞《詩》、聞《禮》,又聞君子之遠其子也。”

陳亢是孔子的學生,陳國人。這一天,他見到了孔子的兒子孔鯉,問:“您在老師那里,也得到過與眾不同的傳授了嗎?”

孔鯉回答說:“沒有。只有一次,他一個人站在院子里,我從院子里經過,看見他就趕快走開。他卻叫住了我,問:‘你學過《詩經》沒有?’我連忙回答說:‘沒有。’他教訓我說:‘不學習《詩經》,就不善于言談。’我馬上就去學習《詩經》。有一天,他又一個人站在院子里,我遇見了他,他問我 :‘學習《禮》了沒有?’我回答說:‘還沒有’,他教訓我說:‘不學習《禮》,就沒辦法立足于社會。’我馬上去學習《禮》,只碰到這兩件事。”

陳亢聽了孔鯉的話,高興地說:“我問了一件事,卻知道了三件事:知道了學習《詩經》學習《禮》,又知道了老師對他的兒子并不特別眷顧。也沒有什么特殊傳授。”

另外,《論語·陽貨》篇中,還有一段類似的話:“子謂伯魚曰:‘女為《周南》、《召南》矣乎?人而不為《周南》、《召南》,其猶正墻面立也與。’”

孔子對伯魚(孔鯉)說道:“你研究過《周南》和《召南》了嗎?人假若不研究《周南》、《召南》,那會象面對墻壁而站立,什么也看不見,一步也行不通。”

以上兩則發生在孔子與孔鯉父子間的故事,其實就是孔子教育兒子的事情。從中使我們了解了孔子,也了解了孔鯉。

孔子教育兒子是從讀書識禮開始的。在孔子看來,《詩經》中的文章,多半與修身、齊家有關系,而《禮》,則是處理人與人之間關系的規范,所謂“不學禮,無以立。”離開這些,人就無法在社會上站住腳。可見孔子教育兒子是從做人的根本入手的。所以后世稱孔子教育兒子的方法是“詩禮傳家”。

在孔鯉的立業問題上,孔子也沒有利用自己的地位和影響為他謀取什么私利,直到布衣終生。

孔鯉死后,孔子雖然十分哀痛,但仍然依禮葬子,只用棺而不用槨。《論語·先進》載:孔子曰:“才不才,亦各言其子也。鯉也死,有棺而無槨。”

孔鯉之妻,在鯉卒后,改嫁衛國,故卒于衛,且與家廟絕。《禮記·檀弓下》記:“子思之母死于衛,赴于子思,子思哭于廟,門人至,曰:‘庶氏之母死,何為哭于孔氏之廟乎?’子思曰:‘吾過矣,吾過矣。’遂哭于他室。”

雖然孔鯉一生沒在出仕,但在家庭上,卻給孔子以很大支持。因而得到后世的尊敬。孔氏后人,尊稱為“二世祖”。

宋崇寧元年(1120年),因其“親聞詩禮,魯堂從祀”,被追封為“泗水侯”,奉祀在孔廟寢殿東廡。

咸淳三年(1267年),因其“以先圣為之父,子思為之子,而聞《詩》、聞《禮》、聞《周南》、《召南》之學著名《魯論》。”改祀于孔廟大成殿西廡。

明嘉靖八年(1529 年)命改祀于啟圣祠,配祀祖父叔梁紇。

清雍正二年(1724 年)命改祀于崇圣祠,因系孔伋之父,位在四配之列。

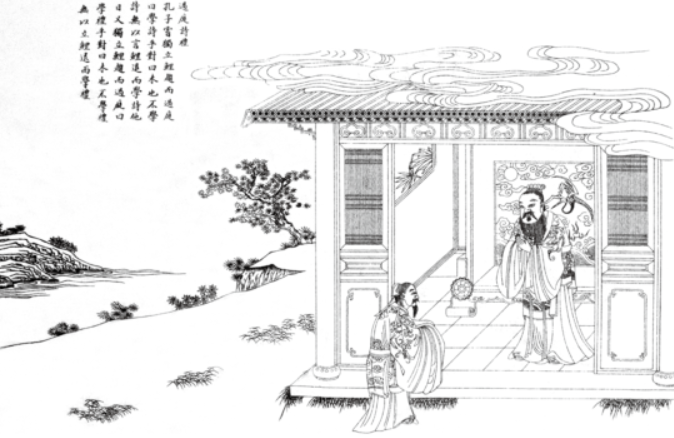

△過庭詩禮

原載于孟繼新《孔氏宗族》

部分圖片來源于網絡

編輯:李懂浩

審核:龔昌華