趙之謙初學鄧石如,而后上溯漢碑。以趙之性格,不死守一法,更不拘于某家某體,甚至某碑,故其師法漢隸,終成自家面貌。其初期作品能見到的約三十五歲前后作,尚欠火候,或形似古人而已。中年《為幼堂隸書七言聯》(40歲)、《隸書張衡靈憲四屏》(40歲)、《為煦齋臨對龍山碑四屏》(41歲),則已入漢人之室,而行筆仍有鄧石如遺意。晚年如正書,如篆書,沉穩老辣,古樸茂實。筆法則在篆書與正書之間,中鋒為主,兼用側鋒。行筆則寓圓于方,方圓結合。結體扁方,外緊內松,寬博自然。平整之中略取右傾之勢,奇正相生。

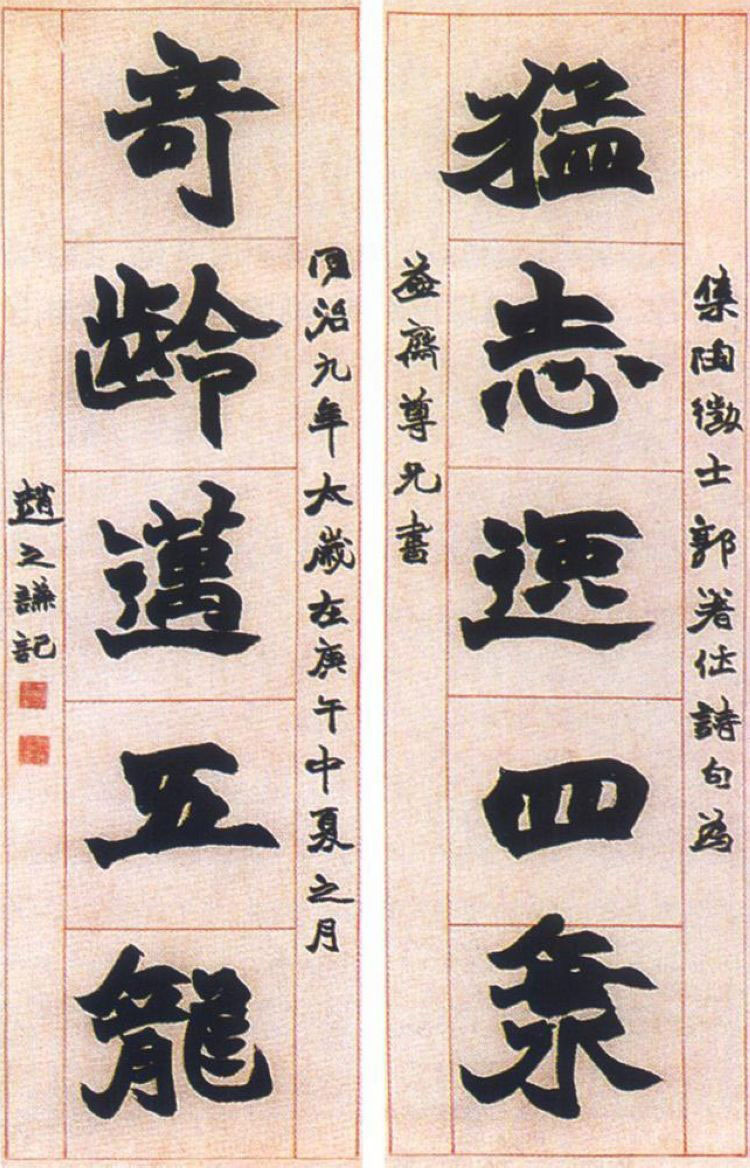

△趙之謙魏碑

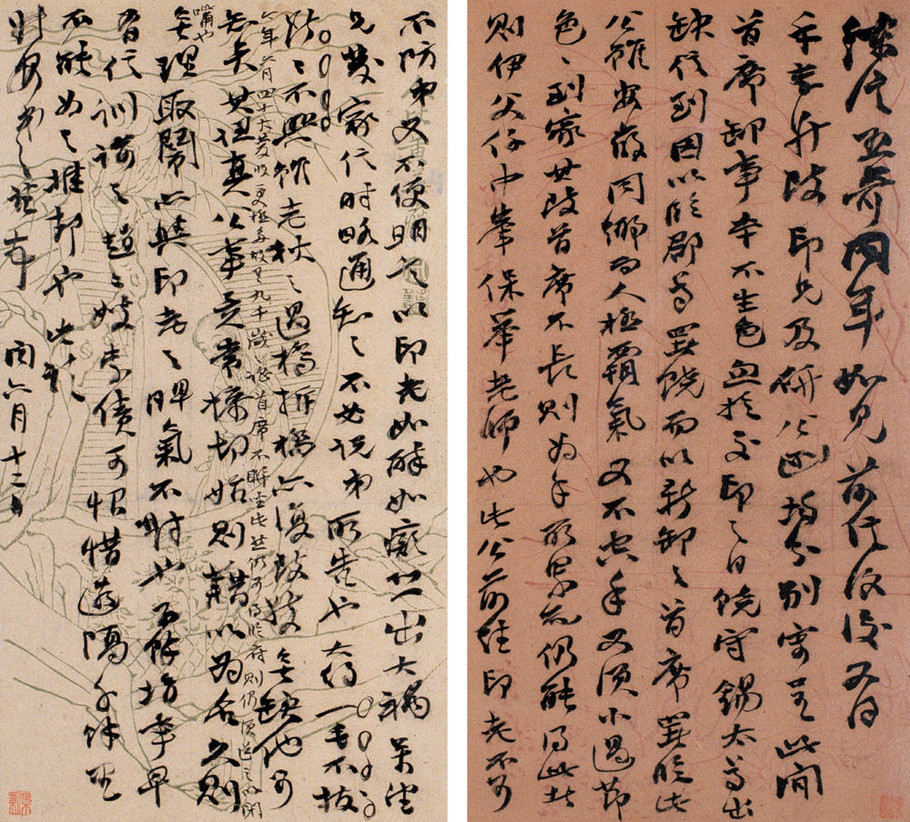

眾所周知,趙之謙北魏風行書是其獨創,前無古人。鄧石如開北魏書風氣,而其行草則不作中鋒行筆,而用卷鋒,裹筆而行。包世臣亦然,字型則未脫唐人風范。唯有趙之謙,始將北魏書筆法直接運用到行書之中。因此,它沒有前人所遺留下的“參照物”,而且由于北魏書獨特的用筆方法:卷鋒加側鋒轉換為中鋒,很難于連貫。對此,趙首先是在“文稿”小行書,或者說小字落款中得以解決。四十歲前后的款書已經自然老到而全然無生硬之處,雖筆力還不夠渾厚,而行筆已無不暢。從某種意義上講,其行書作品的完全成熟要晚于正書、篆書以及隸書,是最后才得以羽化成形的。

△趙之謙行書