關于墓祭,孔氏族人是這樣理解的:“墓祭非古,謂是先人體魄所藏而精神所聚也。然堯祠、靈臺、武王祭畢,古人已有行之者矣,不自三代下始也。且祭之為道,在申其哀敬而已,安見體魄所藏,不可以達我之忱乎?況隨時展視,使兆域不荒,松楸無恙,庶幾我先人得永安于地下,亦仁人孝子所不廢也。”(《孔氏家儀·卷三》)孔林墓祭有多種類型,大可分為有官方組織的公祭、家族組織的家祭和家庭個體立碑時的拜謁致祭三種。

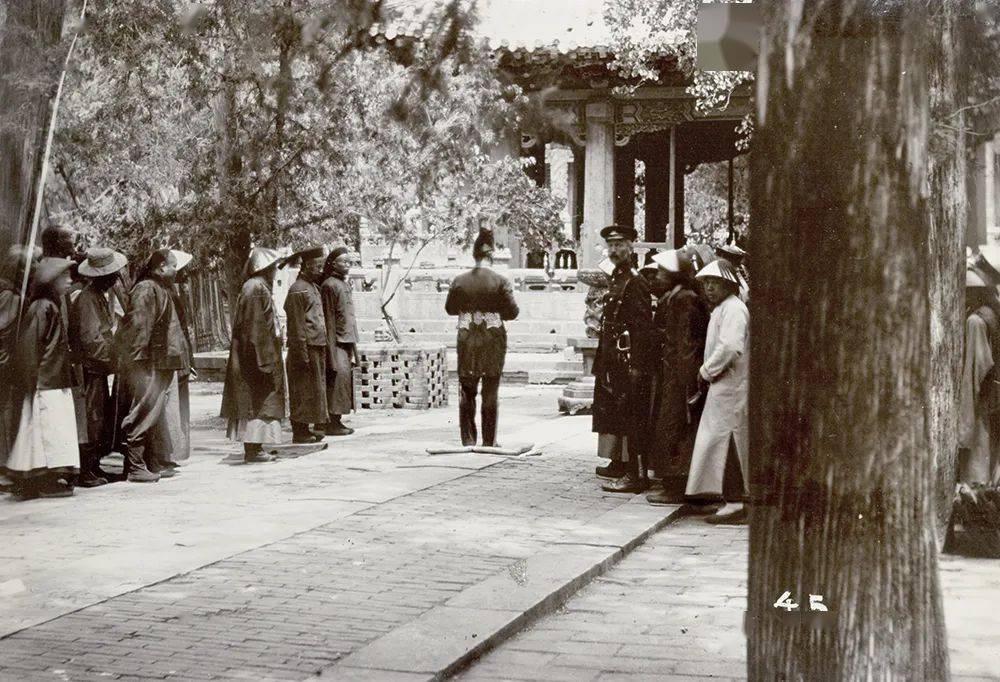

△孔府照片

公祭,主要是對孔子墓的祭祀。孔子墓是孔林墓祭的核心,歷來不但受到孔氏家族的祭拜,還受到皇族、權貴、文人墨客等外界人士的重視。當然,歷史上對孔子的祭拜活動大多是在孔廟內舉行的,孔子墓多為人們瞻仰圣跡的場所。盡管如此,史上仍不乏有關皇族對孔子墓祭祀的記載,而其他非族人的墓祭活動則難以統計。

△孔府照片

孔子去世后,雖然史籍中有“魯人世以歲時奉祀孔子冢”的記載,但規制、禮儀并不十分清晰。至東漢桓帝永壽三年(157年),魯相韓敕修孔子墓,墓前造神門一間,東南造齋廳三間,易舊祠壇,安排民戶以給掃除,是已知孔子墓祭為官方推舉提倡之始。其墓祭規制必然具有了一定的規模,并具有了可以遵循的規律性。參考漢時孔子廟以太牢致祭,那么,凡墓祭其禮儀亦應用太牢之禮,或略簡。以后有史料記載的北魏孝文帝太和十九年(495年)夏四月,“帝幸魯,親祠孔子,詔兗州為孔子(墓)起園。”說明孝文帝至孔子墓拜謁;唐玄宗開元十三年(725年)冬十一月,帝李隆基幸孔子宅,遣禮部尚書蘇颋以太牢祭孔子墓,撥近墓五戶長供掃除;后周太祖廣順二年(952年)夏六月,帝郭威幸曲阜,拜孔子墓,勅禁樵采;宋大中祥符元年(1008年),宋真宗東封泰山過曲阜,以太牢之禮謁孔子墓,又給近便十戶奉塋域;徽宗宣和元年(1119年),遣祭,命工以王侯之制造石儀立于墓前,豐富了墓祭的文化內涵。

以上墓祭禮儀皆不詳。

清代康熙、乾隆二帝拜謁孔子墓的記載最為詳盡,分別是在康熙二十三年(1684年),乾隆十三年(1748年)、二十一年(1756年)、二十二年(1757年)、二十七年(1762年)、五十五年(1790年)。

康熙二十三年,圣祖玄燁在孔廟祭祀孔子后的第二天,御常服到孔林拜孔子墓。隨行的王公大臣等官員提前到孔林門外下馬,然后步行至孔子墓墓門前恭候;駕光祿寺堂官布置祭所,將爵案、奠池設于孔子墓前月臺的正中;武備院官設拜褥。陪從皇帝的大臣、侍衛官一行至孔林門外下馬,步行隨皇輿進入。過洙水橋至墓門,皇帝降輿,禮部堂官前導由中門入至墓所;鴻臚寺官引王公以下三品文武大臣、待衛官員隨后進入,分列在墓前享殿外兩旁。

皇帝升月臺詣拜褥,跪,眾皆跪。執事官酌酒,大臣跪進爵。皇帝酹酒,三爵,每爵行一叩頭禮,眾皆隨行禮。禮畢,王公大臣等先出,禮部堂官前導皇帝由中門出,升輿還臨時行宮。

乾隆皇帝謁拜孔子墓的禮儀與康熙帝大致相同,其中有一次行宮設在今古泮池內,不再陳述。

家祭,是指以戶族家庭為單位的林地至祭。此墓祭是隨著歷史的進程而發展演變的,其家祭活動亦受歷史環境的制約。除約定成俗的葬后三日墳成墓祭外(俗稱“筑墳”),史料記載,宋金時期亦有清明和十月一兩次致祭。明代時,由于皇帝的陵墓實行的是每年三祭,孔氏族人的墓祭亦為“每歲之清明節、七月望(中元)、十月朔,并詣墓祭掃。”一直延續到清中期改為每年清明、農歷十月一兩次祭。改祭的原因,《孔氏家儀》中是這樣解釋的:“墓次中元之祭,本有釋教,今沿習舊俗而行之。雖不設齊醮,終非法也。乾隆辛巳秋七月,今宗子告宗族百司曰‘中元設祭,古禮所無。自唐時始有其事,而或云:目連救母;設盂蘭盆會,或云:地官建元都大醮,其語皆出于釋老兩家。瀆祠不經,有乖祀典,其改祖廟中元一祭于中秋,庶不違禮誣祖,是廟祭固已正矣。’竊謂中元墓祭,亦所當議革者,未可拘有舉莫廢之義也。”

大宗戶宗主祭掃的范圍原則上是,“凡廟中有主者,皆祭焉”,但從有關史料查尋,除先祖孔子、孔鯉、孔伋,中興祖孔仁玉外,大多僅祭祀自己的近祖,即所謂高、曾祖以下四代。在乾隆六十年(1795年)八月的一天,發現了孔子十九代孫孔君墓后,始為該墓專設祭壇,每年隨祀。同時又特別指出,近祖則遇誕辰、忌辰皆祭于墓。

每年清明、農歷十月一兩次祭掃之儀為:預設牲俎、祭品及樽爵、罍洗于各墓前,衍圣公率族人到孔林,有執事、禮生隨行,先至孔子墓。

(鳴唱):“排班!”列序班齊。“跪!”“伏!興!”,衍圣公以下行一跪三叩頭禮,禮畢,站立。“奠帛!”“行獻禮!”

(引唱):“升壇!”“浴手!”“進巾!”“洗爵!”“進巾!”“詣酒樽所!”司樽者舉羃酌酒。“詣圣墓前!跪!”衍圣公跪。

(鳴唱):“皆跪!”族人皆跪。

(引唱):“進帛!”“獻帛!”“進爵!”“獻爵!”“伏!興!”衍圣公獻帛、爵,行一叩頭禮,族人隨行,“復位!”衍圣公復位。

(鳴唱):“跪!”“伏!興!”全體族人行一跪三叩頭禮。禮畢。

隨后至二世祖墓、三世祖墓、廬墓堂、中興祖以及衍圣公高、曾祖禰(nǐ)墓,逐個依次祭掃,奠帛、酌獻皆如前儀。這一天,孔庭族長還要到“啟圣林”(梁公林)祭掃,如前儀。

誕辰、忌辰墓祭之儀為:墓前陳羊、豕、肴饌,主人素服就位。執事者進香,主人上香,鞠躬,拜,興,跪。執事者跪,進酒,主人酹酒。執事者奉壺再斟酒,主人拱舉,授執事者,執事者受,興,奠于案,退。主人再拜,興,禮畢。

特別需要指出的是,只有每年清明、農歷十月一兩次掃墓,主婦才有機會前往孔林奠祭。其他誕辰、忌辰之祭,皆拜于祠堂。凡族中其他宗戶祭墓,各并如上儀。

另外還有一種墓祭形式稱之為“泛祭”,即對葬入孔林的族人無后者及殤者的祭祀。祭壇在孔子墓享殿偏東,謂之“憫無主者也”,反映出孔氏族人間的泛愛與親情。此祭沒有固定的儀式與人員,屬自愿的一種墓祭形式,大凡孔氏族人都可以參加。《孔氏家儀》是這樣解釋的:“古禮,上殤葬以棺槨,中下殤葬以塈周,無服之殤葬以瓦棺,無分適庶,皆既虞,卒哭而附。《開元禮》:‘三殤之喪,事辨而葬,不立神主。既虞,除靈而適殤。庶子之適殤,猶附如禮。’《政和禮》又云:‘適殤者時享,皆祔食。’古來祭殤之禮,不一而成。人無后者,獨不言然。據《殤之祔食》與《喪大記》:有無后,無無主之義,則成人無后者應祔食,可推。而程子為祭之等云:‘無服之殤不祭,中殤之祭終兄弟之身,長殤之祭終兄弟之子之身,成人無后者其終兄弟之孫之身。今世無后者、殤者并闕祔食之禮。’吾家舊于祭掃之日,宗子除壇、設祭以恤孤魂,意良厚矣夫。”可見,泛祭之俗由來已久。

作為曲阜本地的孔氏族人,大可遵循墓祭之禮。但也有些在異鄉謀生的孔氏后裔,有的甚至在外定居多年,父輩已另擇墓地,只是祖上墓冢在此,不可能每每回祭。為了規范墓祭這一莊嚴行為,《孔氏家儀》規定:“凡子孫外出為官,請假回籍省墓者,往祭于先人之墓,如樹碑碣之儀。已屬支庶,則告于其宗,為之代祭。”

立碑墓祭,是指有一定社會地位和經濟能力人喪家,為逝者立碑以示時的一種祭祀。按照禮儀傳統,既葬,即墓前為壇,宜于除服之后,擇日立碑碣以志。舊時碑、碣有別,世人必須恪遵當朝制定的碑碣制度。明清時期,五品以上的稱之為碑,六品以下稱之為碣,碑碣大小也有著明確的規定(詳見碑刻篇)。立碑碣時必有祭,祭屬古禮之中的“吉禮”。

立碑竭之日早晨,先把打制完好的碑碣陳于墓前,拜位及客坐依次設好。此時,喪主著吉服,告于家廟、祠堂,其告文曰:“維年月日孝子某等(孫承重者曰孝孫某等)敢昭告于顯考某府君神位前,曰:某等謹涓今日,實惟吉辰,敬樹豐碑(樹碣曰華碣),用表尊塋,敢告!”告畢,換素服與全體家屬成員齊聚林內,鞠躬,四拜。

工役樹碑碣完畢,來賓依次各至墓前拜,喪主位東西面陪拜。禮畢,主人拜賓,賓退至一旁。執事者陳羊、豕、祭品、尊罍,陳設完畢,主賓歸于拜位。儀如家祭:執事者各司其事,主人就位,眾賓、眾子弟皆就位。執事者瘞毛血,迎神,主人詣盥洗所盥手,完畢,升壇,跪,眾皆跪。主人上香,酹酒,俯伏,興,眾皆俯伏,興。主人復位,執事者設饌,完畢,參神,主人及眾皆鞠躬,四拜,興,行初獻禮。主人詣盥洗所洗爵,升壇,詣酒尊所,司尊者舉羃,酌酒。主人至墓前,跪,眾皆跪。司爵者進爵,主人受爵,拱舉,復授司爵者。司爵者受,興,奠于案,退。祝跪,讀祭文,曰:“豐碑屹立,表于百世,禮既告成,不勝感愴。尚饗!”讀畢,奉祝文恭安案上,俯伏,興,退。主人俯伏,興,眾皆俯伏,興。主人復位,行亞獻禮如初獻,行終獻禮如亞獻。執事者徹饌,退,送神。主人及眾皆鞠躬,四拜,興。祝恭奉祝文詣燎位,主人望燎,復位。禮畢,主人拜賓,賓退,主人復拜。

△至圣林坊

衍圣公在世時常常深受朝廷的優渥,卒后也是,或下詔立碑,或遣官致祭。凡遇到此種情況,要設棚次承祭,其儀與府內諭祭之儀相同(見喪葬篇)。

墓祭作為一種傳統禮俗,代代相沿。它的發展過程中,蘊含了古人豐富的人文理念和價值觀,把生死兩界通過墓祭形式緊密地貫通起來,使得生死輪回中我中有你、你中有我。孔林由于孔氏家族人口眾多,社會地位高低不等,故而形成了墓祭時節,成員相對集中、規模浩大、形式多樣、禮儀講究、祭品豐厚的場景,可謂是中國最為正統和典型的墓祭大典。

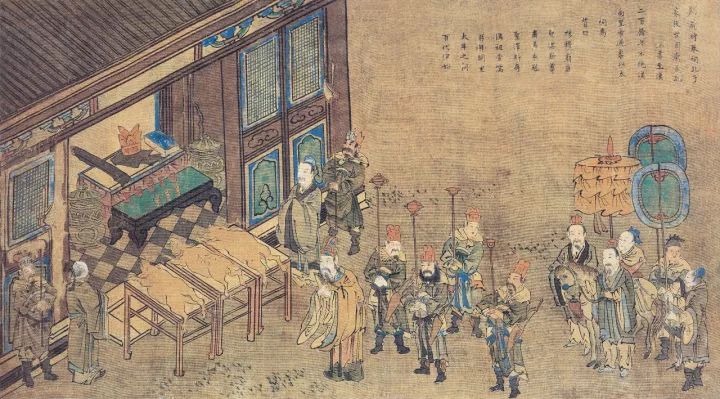

△清末照片