◆第二代衍圣公孔若蒙墓

孔若蒙墓位于孔子墓紅墻西,封土已平,有石碑一通。

孔若蒙,字公明,宋代仙源縣(今曲阜)人,孔子第四十七代孫,第一代衍圣公孔宗愿的長子。宋神宗熙寧元年二月(1068年),孔若蒙襲封衍圣公,并兼任仙源縣主簿。宋哲宗元祐元年(1086年)十月十五日,中散大夫、鴻臚卿孔若蒙族叔孔宗翰上書高太后說:“自漢代以來有褒成侯之國,魏晉以來又有‘奉圣’、‘崇圣’、‘恭圣’之號,其名雖不一,但都有實封,俱以百縑奉祀。孔子后裔之所以承襲公爵,本是為奉祀孔子,但現在多兼任其他官職,且居官在外,不能眷戀祖堂,以至于法度不全,庭宇不修,卻不以為怪。”所以,“請自今襲封者無兼他職,終身使在鄉里。”朝廷在商議后,“命官以司其用度,立學以訓其子孫。襲封者專主祠事,增賜田百頃,供祭祀之余許均贍族人。其差墓戶并如舊法。賜書,置教授一員,教諭其家子弟,鄉鄰或愿學者聽。改衍圣公為奉圣公,及刪定家祭冕服等制度頒賜之。”(《宋史·卷一百一十九·志七十二》)同時,為了彰顯自己的決心,孔宗翰毅然辭去司農少卿之位,請求依照家世舊例擔任兗州(今兗州)知州。高太后同意了他的請求。孔若蒙在位期間,三氏學得到了很大發展。

三氏學源于孔氏家學。據《闕里文獻考·卷二十七·學校》記載,孔子死后,“子孫即宅為廟,藏車服、禮器,世以家學相承,自為師友。而魯之諸生亦以時習禮其家。”魏文帝黃初二年(221年),令“魯郡修起孔子廟”,并于“廟外廣建屋宇,以居學者”。西晉之亂后,百度廢弛,數百年間沒有講誦之興。宋文帝元嘉十九年(442年),詔令“魯郡復學舍,招生徒”,孔氏家學遂得以復興。從此至隋唐,因文獻資料缺乏,無從考述。宋真宗大中祥符二年(1009年),“令就廟建學,以訓孔氏子孫。”(《闕里志·四氏學錄》)次年,四十四代孫孔勗上書朝廷,請在家學舊址重建講堂,延師教授。朝廷許可了孔勗的請求,孔氏家學不僅得以恢復,且從此家學改為廟學。乾興元年(1022年),孔奭任兗州知州,又加修葺,并請楊光輔講學。宋哲宗元祐元年(1086年)十月,下令建學于廟東南隅,置教授一員,“教諭本家子弟,其相鄰愿入學者聽,尋添入顏孟二氏子孫。又撥近尼山田二十頃,充廟學生員供膳。”(同上)朝廷為了鼓勵廟學的發展,賜給廟學經史各一部。元祐四年(1089年),增置學正、學錄各一員,以加強對衍圣公等后世子孫的教育。

宋哲宗元符元年(1098年),孔若蒙因事被廢,失去奉圣公爵位,由其弟孔若虛襲封爵,主持孔子祭祀活動。孔若蒙有子二人,孔端友和孔端操。

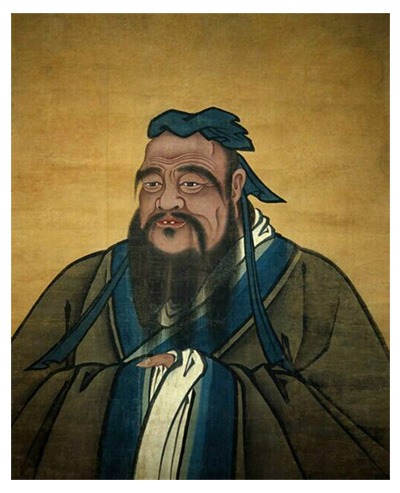

△孔子

◆衍圣公孔若虛墓

孔若虛墓位于孔子墓紅墻西,封土已平,墓碑已不存在。

孔若虛,字公實,宋代仙源縣人,孔子第四十七代孫。宋哲宗元符元年(1098年),奉圣公孔若蒙因事被免爵。當時兩個兒子都還年幼,不能主持祀事。朝中群臣認為,為了做好孔子的祭祀活動,襲封奉圣公者“不必子繼”,而是能夠“留意祖廟,惇睦族人”(《宋史·志·第七十二》)。所以要選擇合適的人擔當,而不一定是父死子繼。經朝廷商議,最后由孔若蒙的弟弟孔若虛襲封奉圣公。孔若虛去世后,朝廷仍令孔若蒙的兒子孔端友繼承爵位。

◆衍圣公孔端操墓

孔端操墓位于孔子墓西道東之南頭路邊,封土已平,墓前有石碑一通。

孔端操,字子堅,宋代仙源縣人,孔子第四十八代孫,奉圣公孔若蒙的次子,衍圣公孔端友的弟弟。宣和三年(1121年),孔端友襲封衍圣公,在任期間,正是北宋衰亡南宋初建的交替時期,時局動亂不堪。1126年,中國北方女真少數民族建立金政權后,兵分東西兩路揮師南下,功滅北宋。之后,開始大舉進攻南宋,南宋高宗趙構被迫南遷。建炎二年(1128年)秋,宋高宗把行宮遷到揚州。

同年冬,驚魂未定的宋高宗在揚州舉行了郊祭,以振民心軍心,抗擊金兵,并詔令衍圣公孔端友南下陪祭。孔端友接到圣旨后,遂南下參加祭天大典。1129年初,金兵又渡河南下,宋高宗等人又從揚州倉皇逃往臨安(今杭州)。孔端友、孔傳率領一些孔子后裔,奉孔子及夫人亓官氏楷木像也隨宋高宗南逃。之后,金兵雖北退,但北方一直被金政權所控制,曲阜亦在金人的統治之下。

因此,孔端友率領的南下孔氏后裔沒能北歸。于是,孔端友與從父孔傳上書宋高宗,奏明孔氏家門舊典,哭訴遠祖離家的苦痛,請求賜家安居。高祖念孔氏后裔與其南渡之情,遂賜孔端友及其族人在衢州(今浙江衢州)定居。寶祐元年(1253年),宋理宗趙昀準衢州知府之奏,撥款三十六萬緡,仿曲阜之廟制,在衢州城東北角菱湖新建孔氏家廟,供奉孔子及其夫人,一切禮儀全部如舊。高宗皇帝仍封孔端友為衍圣公,主持孔子祀事。孔端友被封衍圣公之后,還曾任郴州(今湖南郴州)知州,最后卒于知州任上。因孔端友無子,其爵位由隨其南渡的孔端操之子孔玠承襲,從此一直未北歸,被譽為“南宗”。孔端友亦被孔氏南宗稱為第一代衍圣公。

孔端友南下之后,其弟孔端操便留在曲阜守護林廟。北宋滅亡后,曲阜落入金人之手。金兵為了利用孔子之道鞏固統治政權,遂對孔子思想非常重視,命孔端操權襲封衍圣公,主持孔子祀事。金太宗為了表示對儒家思想的重視,在天會八年(1130年)下詔免去賜給衍圣公田地的稅賦,從此開了賜田免稅的先例。孔端操有子三人,即孔璠、孔瑱、孔玠。長子孔璠襲封衍圣公。

這樣,自孔端友、孔端操兄弟開始,在南北就出現了兩個衍圣公。孔端友率領南渡的孔氏后裔定居衢州,并在衢州孔廟主持祀事,下傳四十九代孔玠、五十代孔搢、五十一代孔文遠、五十二代孔萬春、五十三代孔洙,形成了孔氏家族的“南宗”。與此同時,孔端操則在曲阜主持林廟,下傳四十九代孔璠,五十代孔拯、孔摠兄弟,五十一代孔元措、五十三代孔湞,形成了孔氏家族的“北宗”。元至元十九年(1282年),孔洙讓出衍圣公爵位,由北宗衍圣公孔治襲封爵位,才結束了長達一百多年南北兩個衍圣公的局面。

◆衍圣公孔璠墓

孔璠墓位于孔子墓西南、孔林西平橋西北側,封土已平。墓前有石碑一通,已殘。

孔璠,字文老,金曲阜人,孔子第四十九代孫,故宋朝奉郎襲封端友弟端操之子,生于宋徽宗崇寧二年(1103年)。齊阜昌三年(1133年)偽齊劉豫補其為迪功郎,襲封衍圣公,主持孔子祀事。天會十五年(1137年)劉豫被廢后,金熙宗完顏亶即位,“興制度禮樂,禮孔子廟于上京”(《金史·孔璠傳》),并于天眷三年(1140年),下詔尋孔子后裔。同年十一月,授孔璠為承奉郎,襲封衍圣公,主持孔子祀事。不久,孔璠因病去世,享年三十八歲。(《金史·孔璠傳》作“皇統三年(1143年)璠卒”,誤。金孔元措《孔氏祖庭廣記·世次》孔拯條下文“金熙宗皇統二年(1142年)三月,行省咨:文宣王四十九代孫璠,已襲封未施行間身故,令長男孔拯次當襲封。”與孔林現存孔璠墓碑“四十九世孫權襲封衍圣公”相結合,知《孔氏祖庭廣記》“記“天眷三年(1140年)卒”正確。)后贈榮祿大夫。有子三人,即孔拯、孔摠、孔搏。長子孔拯襲封衍圣公。

△至圣林坊