◆衍圣公孔之全墓

孔之全墓在孔子墓西北、游覽路的西側�����,封土已平���,墓前有石碑一通���。

孔之全���,字工叔�,孔子第五十二代孫。父親孔元用,字俊卿���,是孔元措的族弟。金貞祐三年(1214年),衍圣公孔元措被召赴汴京��,隨朝任職���,以孔元用代理曲阜林廟祀事。宋嘉定十七年(1224年)�,南宋理宗趙昀授孔元用為通直郎�����。寶慶元年(1225年),襲封衍圣公����,世襲仙源縣縣令���,出任兗州判官��。蒙古太祖二十一年(1226年),因父親被任命為征益都將領���,而襲封衍圣公兼曲阜縣尹。太宗五年(1233年)�����,蒙古攻占金都汴京��,金襲封衍圣公孔元措自汴京返回曲阜�,兩人同見東平路行軍萬戶嚴實�,元措說:“以賢以長,責在吾叔����?���!庇终f:“子父子保全林廟��,當世其邑?����!保ā对浿凶h大夫襲封衍圣公孔公神道碑記》)���。于是免去孔之全衍圣公的封號�,只任曲阜縣尹。憲宗二年(1252年)�����,孔湞被廢�,仍以孔之全為曲阜縣尹。卒時�����,享年五十二歲�����。子三人�,孔治��、孔澄�����、孔濟。長子孔治襲封衍圣公��。

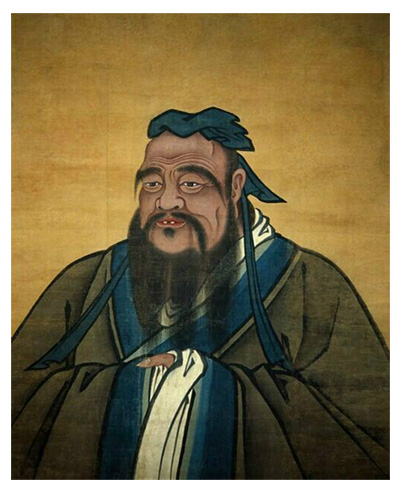

△孔子

◆衍圣公孔治墓

孔治墓位于孔子墓西北���、環林路的西側���,封土已平��,墓前有神道碑一通�。

孔治��,字世安����,一字先己���,元曲阜人���,孔子第五十三代孫����。六世祖孔若愚是衍圣公孔宗愿的第三子,祖父孔元用是衍圣公孔元措的族弟���,父親孔之全是孔元用的獨子?����?字紊谠诎四辏?236年)���,孝友人厚���,公謹廉明���,弱冠就從鹿菴游���。元憲宗二年(1252年)����,孔治出任曲阜縣管民長官��。中統元年(1260年)�����,世襲曲阜縣縣尹。在任期間,經常是雞鳴而起��,坐以待旦��,勤于政務�,頗有政聲���。中統四年(1264年)��,代理林廟祀事���,嚴潔祭祀典禮����,注意敦睦親族�,受到朝廷和族人的一致贊譽����。至元三年(1266年),孔治見廟貌殘破�,自謂“權祀之職�����,匪事功何以塞繼述之責”,上書請求修廟�����。第二年(1267年),元世祖忽必烈答應了孔治的奏請��,“將宣圣廟����、奎文閣、廟學等修蓋奏準�,委官張煥與達魯噶齊管民官����,估計合用磚��、瓦�、木植等物價��,銀����、錢���、鈔五十六錠四十余兩��。對于本路歷日錢內支鈔二十錠,仍委能干人員與總管府委定官員并曲阜尹兼主祀事孔治等起蓋奎文閣、杏壇��、齋廳���、黌舍���,皆即舊而新之�,而殿廡未及?���!保ā缎音斒⒌洹罚┲猎辏?276年)�,朝廷授孔治為承事郎�。當時,朝廷罷免了孔林����、孔廟的酒灑戶�,祭祀不用官府的錢����。但是每逢祭祀,孔治不惜花費����,置辦豐富而又干凈的祭祀用品�����。在任曲阜縣尹的二十余年里,“內撫百姓,外給軍旅,以才干著聞”。至元二十二年(1285年)�����,授奉訓大夫���、單州防御使�。在出任單州防御使時��,由他的兒子孔思誠任曲阜縣尹����。上任前���,孔治告誡其子曰:“毋忘怒��,輕笞楚人�。邑中長者視之如父兄����,幼者撫之如子弟,以無負乃父父訓�?��!笨字卧趩沃萜陂g�,興學校,正風俗,認真辦理訴訟案件����,頗有聲譽��。至元二十九年(1292年),升為奉直大夫、知密州�����。成宗元貞元年(1295年)����,入京朝賀鐵穆耳即位。諸大臣上奏說,孔治是孔子的裔孫����,主持孔子祀事三十多年����,其祖元用有軍功�,死于王事,因此他是衍圣公的最適宜人選��。成宗鐵穆耳采納了諸大臣的建議�,詔令孔治為中議大夫���,襲封衍圣公。大德五年(1301年)���,孔廟維修工程竣工����,衍圣公孔治派兒子到京師請賜碑文���,朝廷賜給署田五十頃�����。大德十一年(1307年)十二月����,孔治去世,享年七十二歲���。

元配任氏,翰林應奉任君的女兒����,先于孔治去世���。繼配畢氏�、中氏、馮氏���。子二人,長子孔思誠襲封衍圣公����,后被罷免���,由族弟孔思晦襲封��。

◆衍圣公孔思晦墓

孔思晦墓位于孔子墓西北、游覽路東,是一座小型墓冢。墓前有石碑一通��。

孔思晦,字道明�,元代曲阜人��,孔子第五十四代孫。祖父孔之厚�,贈亞中大夫�,歷任濟寧路總管���、輕車都尉�,追封為魯郡侯�����。父親孔浣�����,字日新,贈通議大夫�,歷任禮部尚書���、輕車都尉��、魯郡侯。母親李氏��,追封為魯郡侯夫人��。

孔思晦生于至元四年(1267年)四月��,自幼天資聰明,讀書便能通大義。之后,受業于三氏學教授張頿�����,“講求義理����,薄詞章,尊德行����?!保ā犊姿蓟奚竦辣罚┊敃r�����,因家里貧窮,常親自下地耕種。但是��,從未因此而耽誤學習����,深受老師的器重。十七歲時���,父親孔浣去世,已能夠做到以禮喪葬�����。大德七年(1303年)��,游學于京師�,深受國子祭酒耶律有尚的喜歡����,想要推舉他出來做官。孔思晦以母親年邁,身邊無人照顧,而謝絕了耶律有尚的好意�。母親生病時��,孔思晦晝夜守候在床榻旁邊,為母親喂飯喂藥。母親去世后���,悲痛欲絕,五天滴水不進。至大三年(1310年)���,因孝廉聞名,孔思晦被三氏學教授推舉為孝廉,被朝廷任命為范縣(今河南范縣)儒學教諭���。延祐二年(1315年),調到寧陽(今山東寧陽)做教諭���。當時,兩個縣的校官都因薪俸太少而不愿就職����。但是����,孔思晦不但沒有怨言�,還盡職盡責,做好本職工作�。當任滿離校的時候���,兩校的師生均竭力挽留����,不忍離去��。

延祐三年(1316年)���,族中有人向朝廷告發孔思誠是衍圣公孔元措族弟孔元用的后代����,不屬于嫡系�����。真正的嫡長裔孫應是孔思晦��,且為人賢良,應罷免孔思誠衍圣公的爵位�����。恰巧仁宗皇帝詢問“孔子之裔迨今幾世����?襲封為誰�����?”之后�,仁宗皇帝又親閱宗譜核實���,才命孔思晦襲封衍圣公���,月俸有百緡加至五百緡�,鑄四品官印。泰定三年(1326年),山東廉訪副使王鵬南上書說,孔思晦襲封上公����,而官秩卻只有四品�,與其格不相稱�,請求朝廷提高衍圣公品級。第二年�,改授衍圣公為嘉議大夫���。至順三年�,又把官印改為三品����。

△孔思晦墓

自擔任衍圣公以來�,孔思晦竭力做好各項職責。當時��,孔廟雖在兵火中幸存下來,但角樓、圍墻等均損壞嚴重���。孔思晦便通過濟寧路總管張仲仁向朝廷報告,請求修建孔廟����,以“復其舊”���。經過孔思晦的努力�,修建了角樓�、墻垣,重建了金絲堂�,修補了祭器����、禮器���。同時����,由江南采購書籍,以充實廟內藏書�。在孔思晦的努力下����,孔廟面貌恢復一新����。至順二年(1331)��,孔思晦看到尼山為毓圣之地����,孔廟在金末毀于兵火��,祭田被人冒耕近百年��。他稽考文獻,言于部使者,收回祭田一百五十畝,并請置尼山書院��,恢復廟宇����。同年,朝廷批準了孔思晦的請求,在尼山設置書院,以彭璠為山長。三氏學舊有學田三千畝���,被沛縣豪民強占;子思書院舊有營運錢百緡(《元史》本傳作“萬緡”,今從《闕里志》)����,靠借貸回收利息以供祭祀之用���,也被豪民占用����?��?姿蓟蘧H自辦理����,收回了祭田和借貸利息,保證了學校和祭祀的正常運行���。

元文宗至順元年(1330年)��,孔思晦上書給朝廷���,曰:“宣圣封王而父爵猶公�����,愿加褒崇?�!保ā顿Y治通鑒后編·元紀》)元文宗同意了孔思晦的請求。同年秋��,加封孔子的父親叔梁紇為“啟圣王”�����,孔子的母親顏征在為“啟圣王夫人”��。看到林廟的典籍���、音樂、錢谷缺乏專人管理���,孔思晦又上書朝廷,請求增加屬官�����。

自漢高祖劉邦“過魯祀孔子”以來��,歷代統治者在利用孔子之道����,對孔子一再追封加謚的同時����,對孔子的后裔也是“恩渥有加”�,致使許多人冒稱孔氏裔孫?�?姿蓟迣ν庠嚎资厦胺Q孔氏后裔非常氣憤����,決定要肅清異己,“早辨真偽”���,以維護好孔氏宗族的地位和利益。于是“大會族人���,斥之”,并且重刻宗譜于石碑上�,使祖系分明����,防止有人冒稱或亂入族譜�����。

元統元年(1333年)�����,孔思晦因病去世,享年六十七歲。至正年間贈通議大夫、河南江北等處行中書省參知政事護軍,追封魯郡公�,謚號“文肅”�。夫人張氏��,封魯郡夫人����。生子孔克堅���,授嘉議大夫����,襲封衍圣公�����。女兒四人�,分別嫁給李德明��、孫大用��、喬元善、馬元用��。

△至圣林坊