孔氏宗族的組織形式

孔氏宗族的組織形式,是嚴格按照宗法制度進行的,以嫡長為大宗,其余為小宗。衍圣公是孔裔嫡嗣,在全國孔氏族人中是大宗主,居于最高統治地位。

宗法制度,是以血緣關系為基礎的社會制度,是在父權家長制度基礎上不斷擴大和發展起來的。它從血緣關系上構成了等級階梯,維護貴族世襲統治。

如果要說清宗法制度,還須從殷商時期說起。

殷人崇拜祖先,也講大宗小宗,但還沒有系統的宗法制度。其王位有時是“兄終弟及”,有時是“父死子繼”,在帝乙以前以兄終弟及為主,此后以父死子繼為主。在中國奴隸社會,王位的繼承問題,是關系到一個王朝興衰的大問題。前王死后,如果兄終弟及,不僅兄弟之間要發生爭執,叔侄之間也會發生爭執。如果只講父死子繼,那么,長子與諸子,嫡子與庶子之間,也要發生爭執。《史記·殷本紀》言:殷代“自中丁以來,廢嫡而更立諸弟子,弟子或爭相代立,比九世亂。”周人以殷為鑒,確立了嫡長子繼承制,長子傳長孫,成為一種嚴格的制度,爭執也就不復存在了。

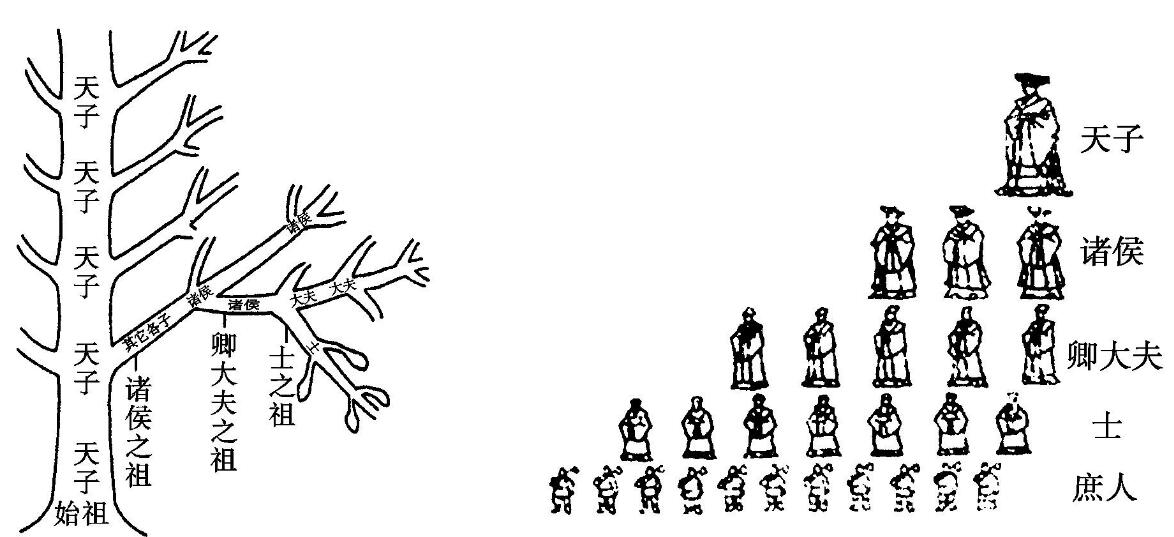

西周時期,宗法制度達到完備程度,在《禮記·喪服小記》及《禮記·大傳》中有較詳記錄。周王自稱天子,既是天下最高統治者,又是同姓貴族的最高家長,掌握著最高政權、軍權和族權。王位由嫡長子繼承,世代保持大宗地位。余諸子或受封為諸侯,或在畿內分得采邑,在王室任職,稱為別子。他們在自己的封國建立宗廟和相應的政權機構,分成若干新的別宗,各有自己的氏號,其封地和爵位,也由嫡長子繼承。對周天子而言,他們為小宗,在自己的封國內,則為大宗。

在諸侯國中,國君又封自己庶子為卿大夫,其職位亦由嫡長子繼承,他們各以官職、邑名、輩分等為氏。對諸侯而言為小宗,在本宗族內為大宗。從卿大夫到士,其大宗與小宗的關系與上同。這些世襲的嫡長子,稱為宗子。《禮記·曲禮下》曰:“支子(即庶子)不祭,祭必告于宗子。”

士以下的諸子就成了一般平民。如此從上到下,就形成“天子建國,諸侯立家,卿置側室,大夫有貳宗,士有隸子弟,庶人工商各有分親,皆有等衰”(《左傳·桓公二年》)的層層相屬的宗法關系。

△ 宗法關系簡圖

宗法制度的建立,說明周代統治階級已意識到,要對社會實行有效的控制,必須有一套社會組織體系,在這個組織體系中,必須“名分”分明,正如孔子所說:“名不正則言不順,言不順則事不成,事不成則禮樂不興,禮樂不興則刑罰不中,刑罰不中則民無所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。”(《論語·子路》)名分已定,而人雖鄙不爭,是指一個人依其出生既得的身份、占據的地位來決定他一生應有的權利和義務,沒有爭執的余地。周代統治者已經認識到了這一點,看到宗法組織與控制社會的密切關系。

宗法制度可以確定一個人的“名分”,名分一確定,地位也就確立,不容爭執。譬如天子去世,宗法制度規定只有天子的嫡長子可以繼承王位,其他諸子即使賢能,也沒有繼承的資格,否則人人自以為能做天子,勢必帶來紛擾和禍患。

宗法制度具有倫理與政治雙重性質,是按“尊尊”與“親親”的原則組織起來的。一是政治上尊一統,二是對子弟宗族施以禮樂教化,加強親屬的認同感。前者是“尊尊”,富于政治性,后是是“親親”,富于倫理色彩。

孔氏宗族十分重視宗法制度,一方面尊奉共同的祖先,樹立牢固的“尊祖”觀念,另一方面,各級小宗必須結合在地位最高的“宗子”周圍。各級宗族成員,也都要以各級“宗子”為核心,強調“敬宗”。“尊祖”和“敬宗”,是維護宗法制度的基本信條。

依據宗法制度的嫡庶、長幼、親疏等項關系,確定家族的貴賤、大小、上下各種等級區別,并形成為各種名分。《左傳·桓公》曰 :“夫名以制義,義以出禮,禮以體政,政以正民。”孔子主張“君君、臣臣、父父、子子”。(《論語·顏淵》)的名分不能動搖,以求得社會政治的穩定。

可以說,孔氏家族是實施宗法制度的典范,這是和歷代統治者尊孔崇儒分不開的。孔氏家族,作為“圣裔”,朝廷對他們的待遇始終很優渥,要求他們成為遵循“圣人”遺教的表率。因此,宗法思想和制度,對其家族的支配和影響更深,基宗族內部血緣關系的結合也更緊。使得孔氏家族在整個中國封建主義中,一直綿延不斷。

宗主

衍圣公是孔子的嫡嗣后裔,世襲公爵,在孔氏宗族中,是全國孔氏族人的大宗主。

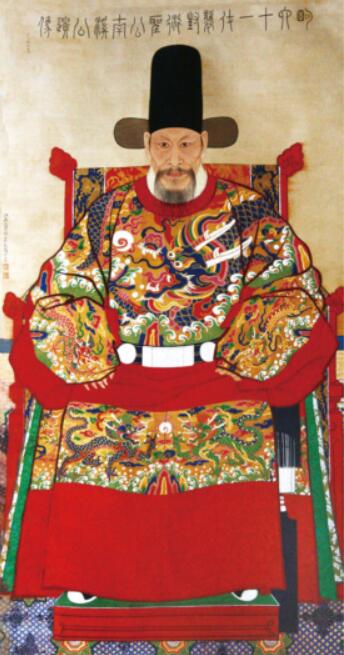

△明朝六十一代衍圣公孔弘緒畫像

宗主衍圣公在全族中具有最高的統治地位,這種地位是朝廷肯定和給予的。而且在歷史的進程中,這種權力在不斷地加強和鞏固。明嘉靖三十五年(1556年),六十四代衍圣公以幼年襲爵,皇帝朱厚熜命令吏部及撫按官,要關心照顧孔尚賢,并特別指出:“孔尚賢著襲封衍圣公。族人等敢有恃強欺害他的,許孔尚賢奏來治罪。你部里還行文與撫按官知道。”(《闕里志》卷十五)嘉靖四十一年(1562年),孔尚賢上疏朝廷:“族屬繁衍,家范是馳,往往違度干犯,無以仰稱朝廷崇重至意。”(《曲阜縣志·通編》)當年秋九月,明世宗朱厚熜遂授權給孔尚賢,命其督率族長管束族人,不守法度者可以照家規發落或指名上奏,依法治罪。

清朝廷同樣肯定衍圣公在孔氏家族中“百世不祧”的宗主地位。清順治五年(1648年)孔子六十六代孫孔興燮襲封衍圣公,順治六年朝廷便頒下了由孔興燮“統攝宗姓”的敕諭:“國家功成治定,必先重道崇儒。特于先師孔子聿隆象賢之典,其大宗之裔錫爵嗣封,承奉祀事,即支庶亦加優宜。但族屬繁衍,賢愚不同,該府官員恐有依恃公爵肆行無忌,慢上凌下,侵占騷擾,大累地方。今朝綱整肅,法紀嚴明。爾其統攝宗姓。如有輕犯國典,不守家規,恃強越分,朋比非為,輕則逕自察處,重則據實指名參奏,依律正罪。爾尤宜率族奉公,謹德修行,身立模范,禁約該管員役,俾之一遵法紀,毋致驕橫生事,庶不負優加盛典,爾其欽承之。”(《闕里志》卷二十一)孔興燮將敕諭刻制成匾,懸掛于大堂之上。

對宗主地位的肯定和加強,也是對尊卑有等、貴賤有別,對君君臣臣、父父子子的宗法思想和制度的加強。以下犯上,以卑凌尊,便是僭越非分,為家法所不容,也為國法所不許。

宗主衍圣公對族人具有至高無上的支配權。

在曲阜的六十戶中,設有孔氏家庭族長一人,有族長衙門,負責管理孔氏族人;設林廟舉事一人,輔佐族長,管理孔林、孔廟和孔氏族人。六十戶內,每戶設戶頭一至三人,總理戶事;設戶舉一人,輔佐戶頭,佐理戶事。外地孔氏族人,和曲阜大致相同,它們往往“效闕里制”,額設族長、戶頭、戶舉等職。所有以上各職,均由宗主衍圣公委派。宗主在任用這些人時,是經過嚴格考查和一定手續的,必須有親族作保,外地族人還必須有當地官府作保。委派的戶頭、戶舉,必須出具本人親供、族人甘結,以三代年貌清冊,外地的還要加本地官府的保結之后,方準任職。這是一個以大宗主衍圣公為核心的龐大組織,雖然龐大復雜,但卻管理嚴密有序。因此,《孔子世家譜·卷首》就說:“至于留宗法之遺意以至今,則孔氏猶為近古。襲公爵者,比于有土之諸侯,六十戶之中,又各遞分五服以相維系,即大宗小宗之遺意也。宗法久泯于天下,而梗概猶存于吾族。大圣之澤,固將百世不遷者乎!”這種階梯式的家長制管理,與封建等級制度相適應,是一種行之有效的形式。

世居故鄉的六十戶,與宗主衍圣公的關系較為密切,得到衍圣公的庇護較多,朝廷“重先圣因以恤桑梓”,因而享受有免糧地、輕糧地的優惠,差徭的優免范圍也較廣。此外,還“例設四氏學考試”,獲取功名、特權的機會也更多。

宗主對族人有“統率”、“督飭”之責。在族人爭訟時,在需要實行家法究治時,宗主、族長在本宗、支范圍內,起著執法官的作用。衍圣公曾說:“本爵府欽奉恩敕,有統率族眾之責,無論族房遠近,均應察查……族人自應仍歸本爵府訊辦。”(《孔府檔案》一六〇六)六十戶中的戶頭、戶舉,作為每戶之首,也有“糾舉”族人的權力,還可以懲辦族人。

對于外地的犯法族人,大宗主往往委托當地的官府究治。康熙時,衍圣公曾移文山東巡撫說:“族屬散居外府州縣甚多,……本府鞭長實有不及,煩檄各府州縣,凡稱孔氏之名有違例犯法者,嚴行究處。”(《孔府檔案》四〇八六)山東巡撫同意飭令曲阜以外州縣,對不法孔氏,立時密揭舉報,以憑移法嚴行究處。孔氏族人,作為孔子子孫,要善守祖訓;作為圣裔,要為民表率;要恪遵家法,善守族規,服從宗子的管束和命令。這才是一個“神圣家族”的規范;這才是有別于“凡人”的圣裔。

大宗主衍圣公,有題補咨送族人為曲阜世職知縣、四氏學教授、學錄、奉祀生、“臨雍曠典”陪祀人員等權力。雍正三年(1725年),曲阜縣世職知縣患病乞休,大宗主衍圣公保舉族人充任:“曲阜縣世職孔衍澤患病乞休,員缺,先經禮部會同吏部覆條奏,內開,嗣后曲阜縣缺出,令衍圣公同山東巡撫于孔氏合族中,揀選才品優長,堪任邑令者,擬定正陪二人,保題咨送,引見補授。奉旨,依議,欽此欽遵在案。今曲阜縣員缺,臣隨欽遵于孔氏合族中揀選候選知縣孔衍泗、歲貢孔毓琚,才品優長,堪任邑令,恭候欽點一員等因具題。”(《孔府檔案》〇三〇八)但是,此項特權,日久生弊,后來,就有人揭發說:“衍圣公恃有題補咨送之權,而此等人員皆其族屬姻親,易于營私。其資財稍裕者爭先結納,歲時饋獻,竭力趨承。一遇缺出,則強有力者得之。其不得者,遂致傾家廢產。”(《孔府檔案》〇三一〇)乾隆二十一年(1756年),山東巡撫白鐘山上奏說,曲阜知縣“向由衍圣公保舉,每多瞻顧營私,若其人懦弱,即聽挾制,若其人才干,則諸事阻撓,且一縣之無論同姓異姓,非其尊者,即系姻婭,牽制狎玩,在所不免,如近日庇護廟佃等事,其明證也。”(《孔府檔案》〇三一一)此后,便取消了保舉知縣的制度,但衍圣公仍有對知縣的控制能力。

孔氏家族內部,存在著貧富差別。廣大的族人處于社會的下層,即便是生活貧困,也不能為奴為仆。因為“圣裔”的地位“別于齊民”、“高出常人”,孔氏祖訓中規定:孔氏嗣孫“男不得為奴,女不得為婢。”(《孔府檔案》一一一四)大宗主與孔氏嗣孫,都是連枝同葉,一脈相傳的“圣人子孫”。雖是闊綽的公爵之家,也不能招來同族進府為奴為仆。

原載于彭門創作室導師孟繼新 《孔氏宗族》

部分圖片來源于網絡

編輯:李懂浩

審核:龔昌華