四書精讀——《中庸精讀》(二)

導讀

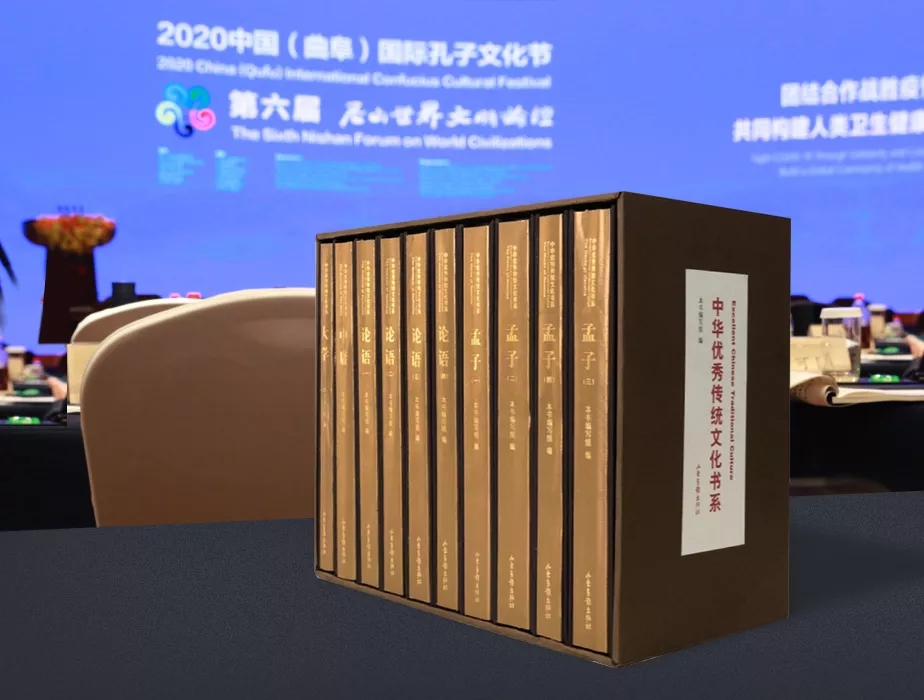

曲阜彭門創作室編撰的“中華優秀傳統文化書系”,是山東省委宣傳部組織實施的2019年山東省優秀傳統文化傳承發展工程重點項目,由山東出版集團、山東畫報出版社策劃出版。以儒家經典為主要內容,對儒家文化蘊含的哲學思想、人文精神、教化思想、道德理念等進行了現代性闡釋。《中庸》是儒家重要的一部經典著作,原是《禮記》中的第三十一篇。南宋朱熹把《中庸》從《禮記》中抽出,與《大學》《論語》《孟子》合為“四書”并為之作注。宋代以后直至清末,成為學校官定的教科書,也是讀書人科舉考試的必讀之書,對中國古代教育和思想文化影響巨大。本章有講中庸是君子必備的高貴品質,高度強調了其重要性。

第二章

仲尼曰:“君子中庸[1],小人反中庸。君子之中庸也,君子而時中;小人之中庸也[2],小人而無忌憚[3]也。”

?

【注釋】[1]中庸:朱熹《四書章句集注》解釋說:“中庸者,不偏不倚、無過不及,而平常之理,乃天命所當然,精微之極致也。”意思是說,不偏頗,不過頭,不欠缺,保持自然常態,就是中庸。[2]小人之中庸也:據朱熹《四書章句集注》,王肅本、程頤本皆作“小人之反中庸也”。[3]忌憚:顧忌和畏懼。

▲孔子觀欹器·吳澤浩繪

譯文

【譯文】孔子說:“君子中庸,小人違反中庸。君子中庸,是因為君子行事時刻都遵照適中原則;小人違反中庸,是因為小人行事無所顧忌。”

中庸今讀

【今讀】此處“中庸”應作動詞看,意為符合中庸之道。孔子感慨的說,君子的言行舉止大都符合中庸之道,不偏頗,不過頭,不欠缺,一切都是那么完美,恰到好處。而小人的所作所為卻常常背離中庸之道。而且,孔子還進一步分析了小人背離中庸之道的根本原因,那是小人為人處事沒有顧忌和畏懼。由此不難看出,要讓自己的言行舉止“中庸”,要成為孔子贊嘆的君子,首先就要做到心存敬畏,按自然規律為人行事。

敬畏自然規律。“天行有常,不為堯存,不為桀亡。應之以治則吉,應之以亂則兇。”(《荀子?天論》)大自然運行有它自己的規律,我們應該敬畏自然規律。人生天地之間,首先應學會敬畏我們賴以安身立命的地球。對天地自然心存敬畏,方能順應自然規律,正確認識自然規律,從而更好地造福于人類。縱觀人類社會發展史,那種違背自然規律,憑著滿腔熱情征服自然的“壯舉”,往往帶給人們的不是福音,而是深重的災難。比如圍湖造田,一時看,滿足了人口增長產生的土地需求,滿足了人們吃飯穿衣的需要;但從長遠看,這一“壯舉”卻造成了生態失衡,造成了連年的水澇災害。對天地自然肆無忌憚的索取、改造,必然會遭到天地自然的無情報復。我們今天發展民生,進行社會主義建設,尤其要注意這一點,要講“中庸”,要取之有度,千萬不能為了短時的經濟效益而犧牲了子孫后代的綠水青山。

敬畏法律規范。法律規范的存在,正是為了匡正人們的偏頗、極端、不當之舉的,在某種程度上,能做到敬畏法規,遵守法規就是中庸。比如交通規則的制定,就是為了保障人們安全出行、順利出行的,紅燈停綠燈行這些基本的規則,即使幼兒園的小孩子都能熟記于心。可在我們的生活中,偏偏有那么一些人對這些規則視若無物,闖紅燈、超速行駛、飲酒駕駛甚至醉酒駕駛者屢禁不絕。這不僅是對法規缺乏敬畏,也是對生命缺乏敬畏。憑一己之喜好,無視法規由著性子胡來的人,正是孔子所深惡痛絕的“反中庸”的小人。

禮敬他人。與人交往,也應講點中庸之道。就對待他人的態度而言,無論其高低貴賤,均應同等對待,給予應有的禮敬。“上交不諂,下交不瀆”(《周易大傳·系辭下》),“和以處眾,寬以待下,恕以待人”(宋·林逋《省心錄》),能做到不媚上,不欺下,不卑不亢,待人溫和,就近于中庸之道了,就堪為孔子所贊嘆的君子了。當然,那種一味謙讓,一味溫和,不講原則的老好人是不在中庸之列的。莎士比亞說,為人處事,“不要想說什么就說什么,凡事必須三思而行,對人要和氣,可是不要過分狎昵。”(《哈姆雷特》)可見,秉承中庸之道思想待人接物,中外也是一致的。

敬崗愛業。中庸之道,不僅體現為人內在的修養、道德、境界和追求,更具體的表現在人的言行舉止中,表現在人處事的態度和做事的整個過程中。講求中庸,踐行中庸,首先要求我們做到敬崗愛業。無論我們做什么事情,無論我們從事什么職業,都要心存敬畏,這是我們把事情做好的前提。那種得過且過、敷衍塞責的態度是千萬要不得的;在做事的過程中,要牢記一個“慎”字,要慎思。全面的考慮到事情的方方面面,尤其是細微之處,來不得半點馬虎。其實,無論任何事情,都只有一種最好的解決方法,在工作中,我們要努力找到一個“最好”點。要慎言,“君子欲訥于言而敏于行”(《論語·里仁》),要明白言多必失,說得好不如做得好的道理。要慎行。踐行中庸,要知“度”,有分寸。差之毫厘謬以千里,能不謹慎嗎!

總之,我們在學習、工作和生活中,要講求中庸,努力踐行中庸,內心常懷敬畏,以中庸的道德原則時刻砥礪自己,這樣,我們才能成為一個高尚的人,一個有道德的人。我們才能把事情做好。

編輯:朱雅斤

審編:楊丙震