四氏學授徒課業(應用文章)

何謂“應用文章”?應用文章就是“辭命體,推之即可為一切應用之文。應用文有上行,有平行,有下行。重其辭乃所以重其實也。”(《劉熙載《藝概·文概》)

文字的產生,是人們在長期勞動、生活中,為了記事、交往、管理等實際需要而逐漸創造出來的。在文字的基礎上,又產生了文章,“積字成句,積句成文,欲溯文章的緣起,先窮造字之源流。”(劉師培《文章起源》)而應用文章,則是諸多文體當中出現最早的一種。如果說,文字是人類根據實際需要創造出來的,而應用文是用文字記錄下實際生活需要的一種文章樣式。

《周易·系辭下》曰 :“上古結繩而治,后世圣人易之以書契,百官以治,萬民以察,蓋取諸夬。”這是說,沒有出現文字以前的上古時代,是用“結繩”進行管理的,也就是用各種不同的結繩方法幫助記憶,進行管理 ;文字出現之后,便逐漸換成了“書契”。“書”,文字 ;“契”符契,“書契”就是應用文字。在封建社會里,應用文章,時時都在發揮著它的巨大作用,上至皇帝,下到百姓 ;從國家的軍政大事,到百姓的生活日用,都會有應用文章的出現。例如,帝王的誥、訓、令、教、制、詔、諭、璽書、敕、批答、誓等是公務衍圣公孔毓圻表章 應用文章 ;而輔臣們的上書、奏、疏、表、狀、檄、啟、札析、駁議、封事、彈事、對策、上諭、諠諭等同樣是公務應用文章 ;還有布衣之士的判、告示、傳牌、宣言、銘、頌傳、序、贈序、碑文、祭文、逸事狀、書信、日記等也是應用文章。生活在這種環境中的學子們,不但要學習這種文體的寫作,而且還要精通這種文體。以便在“修身、齊家、治國、平天下”的道路上大顯身手。

四氏學的教學課程中,也毫無例外地設有應用文寫作這項,并有明確規定:“每月務要作課六道 :本經義二道,四書義二道,詔、誥、表章、策、論、判語、內科二道。不許不及道數,不佳者罰,違者痛決。”(孔尚任《闕里志·學校·功課》)非常明確的規定,學生每月必完成“詔、誥、表、章、策、論、判語、內科”等應用文章的功課,否則將會受到責罰!

“詔”,亦稱“詔書”,是古代君王詔告臣民群下的下行公文文體。

由于皇帝有至高無上的權力,其說話的語氣和行文措詞自然與一般人不同,因此形成了一種特定的文體。對“詔”,劉熙《釋名》是這樣解釋的 :“詔,昭也。人暗不見事宜,則有所犯,以此示之,使昭然知所由也。”清王兆芳在《文體通釋》中說 :“詔者,告也,告以事也……漢禮儀曰補制言曰詔。今制告天下曰詔。主于詔告群下,意同命令。”換言之,這“詔”或“詔書”,就是皇帝發出的命令。

詔文體創始于秦代,定于漢代。明代徐師曾《文體明辨序說》云 :“按劉勰云‘古者王言,若軒轅、唐、虞同稱為命。至三代始兼詔誓而稱之,今見于《書》者是也。秦并天下,改命曰制,令曰詔,于是詔興焉。漢初,定命四品,其三曰詔,后世因之。’”在言及“詔”的寫作時,徐師曾又說 :“古之詔詞,皆用散文,故能深厚爾雅,感動乎人。六朝而下,文尚偶麗,而詔亦用之。”唐代因武則天名曌(照),與“詔”音近,為避諱而改“詔”為“制”。“詔”有“制詔”、“親詔”、“手詔”、“遺詔”等類。

孔子后裔歷來與朝廷保持著密切關系,歷代皇帝出于尊孔崇儒的需要,下到孔氏家族中的詔書屢見不鮮。如宋元嘉十九年(442 年)十二月丙申,文帝下詔 :

詔曰 :胄子始集,學業方興,自微言泯絕,逝將千祀,感事思人,意有慨然。奉圣之胤,可速議繼襲。于先廟地特為營建,依舊給祠直,令四時饗祀。闕里往經寇亂,黌校殘毀,并下魯郡修復學舍,採召生徒。昔之賢哲及一介之善,猶或衛其丘壟,禁芻牧,況尼父德表生民,功被百代,而墳塋荒蕪,荊棘弗剪。可蠲墓側數戶以掌灑掃。魯郡上民孔景等五戶居近孔子墓側,蠲其課役,以供給灑掃,并栽種松柏六百株。(《宋書·文帝紀》)

這道詔書,是在南北朝時,宋文帝于元嘉十九年(442 年)十二月,詔修曲阜闕里孔子廟,復學舍,招生徒 ;又詔衛護孔林,蠲孔子墓側孔景等五戶課役,以供灑掃 ;并于林內植松柏六百株的情況。

唐代,孔子的封號曾有一次大的變化,由原來的“隆道公”,上升到了“文宣王”的高度。而詔封這一封號的皇帝,就是唐玄宗李隆基。開元二十七年(739 年)八月,詔書曰 :

詔曰 :弘我王化,在乎儒術,孰能發揮此道,啟迪含靈,則生人以來未有如孔子者也,所謂自天攸縱,將圣多能,德配乾坤,身揭日月,故能立天下之大本,成天下之大經,美政教,移風俗,君君、臣臣、父父、子子,人到于今受其賜,不其猗與?于戲!楚王莫封,魯公不用,俾夫大圣,才列陪臣,棲遲旅人,固可知矣。年祀浸遠,光靈益彰,雖代有褒稱,而未為崇峻,不副于實,人其謂何?朕以薄德,祗應寶命,思闡文明,廣被華夏,時則異于今古,情每重于師資,既行其教,合旌厥德,爰申盛禮,載表徽猷。夫子既稱先圣,可追謚為文宣王,令三公持節冊命。應緣冊及祭,所司速擇日并撰儀注進。其文宣陵并舊宅立廟,量加人灑掃,用展誠敬。其后嗣褒圣侯改封嗣文宣公。(《舊唐書·禮儀志》)

開元二十七年(739 年),李隆基追謚孔子為文宣王,孔子的第三十五代嫡孫孔璲之,由原來的褒圣侯,改封為文宣公。非但如此,李隆基還分別贈十哲及曾子等共七十七人公、侯、伯爵。可以說,李隆基把尊崇孔子,優待圣裔提高了一大步。

“誥”,是古代帝王發布政令和告誡、勉勵臣民講話的下行公文文體 ;也是帝王任命或封贈的文書。

誥文體起源較早,《尚書》中的《湯誥》、《盤庚》、《大誥》、《康誥》等,就是商湯、周公、成王發布的告天下書。《尚書》是我國第一部應用文章集,人們稱它是“神州古籍,唯此最先”的歷史文獻,后因被儒家尊為經典,故又稱《書經》。

《尚書》相傳有幾千篇,孔子刪為百篇。它匯集了虞、夏、商、周時期的公牘文書,不僅有極高的歷史學價值,對后代應用文章影響很大,而且歷代帝王將相以《書》安邦定國,工商士民以《書》修身待物,自漢代立學官以來,成為封建社會的最重要的教書。

其實,“誥”還有一大功能,這就是“贈封其祖父妻室”。明代徐師曾《文體明辨序說》中云 :“至宋,始以命鹿官,而追贈大臣、貶謫有罪,贈封其祖父妻室,凡不宣于庭者,皆用之。”贈封其祖父妻室的誥文,在孔氏家族中體現得尤為充分。如明洪熙元年(1425年),誥封衍圣公孔彥縉妻夏氏為夫人的誥文曰 :

朕致敬先師,施及厥后,至其家室亦有褒榮者,所以廣崇儒重道之恩也。先圣五十九代孫孔彥縉受命先帝,襲封衍圣公,歲時來朝,雍容進退,朕用嘉之,厚其禮遇。其妻夏氏內助克賢,而未有封命,今從其夫之貴,封為夫人。凡天下后世有事于修齊治平者皆誦法孔子,矧配孔子之孫可不慎哉!可不敬哉!益懋率履,毋忝于家。(《闕里志》卷十五)

又如,明天啟五年(1625 年)贈封孔胤植之祖父孔貞寧為衍圣公的誥文曰 :

昔正考父佐戴、武、宣,三命滋恭,明德啟圣,而安國、穎達皆由經學顯庸漢唐,蓋世有達人,綿其瓜瓞矣。爾原任翰林院五經博士孔貞寧,乃襲封衍圣公孔胤植之本生祖父,洙源演慶,岳秀分奇。韻遠神清,追高標于季詡 ;經深學博,驟雅水于舒元。纘緒金閨,聯芳璧府。爾孫繇支而本,俾祖拾級而堂,爵以上公,昭其肯構。茲特贈爾為衍圣公,錫之誥命。于戲!袞衣橫玉沒申九命之榮 ;寶鼎著銘,遠邵萬年之祿。賁于馬鬣,服此龍章。(《闕里志》卷十五)

孔胤植是六十二代衍圣公孔聞韶次子孔貞寧之孫,祖父孔貞寧,字用致,明嘉靖二十五年(1592 年)襲封五經博士。父親孔尚坦,字安之,早卒。

孔胤植出生于萬歷二十年(1592 年),其父孔尚坦早逝,使孔胤植年齡不大便失怙。早年他就以奉母甚孝聞名,成年以后,為人有禮有節,恢廓大度,萬歷四十七年(1619 年)襲封五經博士。

天啟元年(1621 年),孔子六十四代孫,襲封衍圣公孔尚賢入京朝覲,病于京師的賜第之中。因為孔尚賢的兩個兒子都早去世,又都沒有留下子嗣,而孔氏大宗卻不能沒有繼嗣人,于是孔尚賢便召孔胤植到京師,立為嗣子,并上奏朝廷,獲得恩準。

天啟五年(1625 年),明熹宗朱由校至太學視學,召孔胤植入京陪祀。孔胤植趁機“疏請贈本生祖父母 ;又以大宗嫡長兄衍(胤)椿早世無嗣,不獲承祧,亦請贈如其爵。帝皆破例報可。”(《曲阜縣志·通編》)這就是那份贈封孔貞寧為衍圣公誥文的來歷。

誥文體的寫作。它的寫作格式,歷代有所不同。先秦誥的寫作,是記事記言相兼,每一段記言用“王曰”或“王若曰”引起。明、清時期,用于封贈的誥命,開頭寫“奉天誥命”,主體以“奉天承運皇帝制曰”為起句,結尾以“制誥,某年、月、日”作結。誥命制作的規定十分嚴格,明代是由神帛制敕局織造,分蒼、青、黃、赤、黑五種顏色,織有“奉天誥命”字樣,用升降龍盤繞,形成卷軸式,并按官品等級制造。一品為玉軸,二品為犀軸,三、四品為抹金軸,五品以下用角軸。

除卷軸外,還有用鐵制成的“鐵券”。《萬歷野獲編》卷五云 :“公侯伯封拜,俱給鐵券,形如覆瓦,面刻制詞,底刻身及子孫免死次數 ;質如綠玉,不類凡鐵,其字皆用填。”至于誥文的寫作,明代吳訥《文章辨體序說》云 :“或用散文,以直告某官也”;“造語可不尖新,文武宗室各得其宜。”

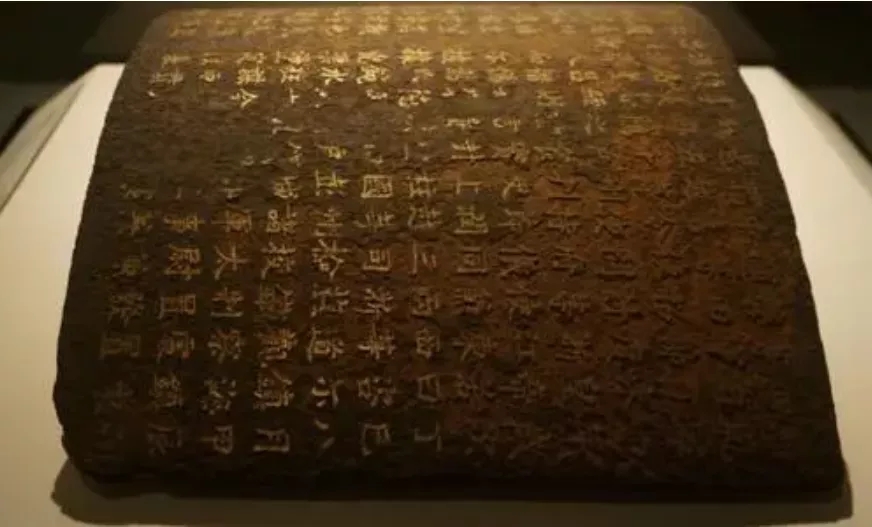

△鐵劵

“表”,是古代臣下寫給皇帝的文書,向帝王陳述政事、表達情感的上行公文文體。《釋名·釋書契》曰 :“下言于上曰表,思之于內表施于外也。”《廣雅·釋詁四》曰 :“表,書也。”陳懋仁為《文章緣起》中“表”所作的注釋 :“下言于上,曰表。表,明也。標著書緒,明告乎上也。”劉勰《文心雕龍·章表》說“表以陳情”,即“表”用于陳述衷情。

表文體名稱始于漢,但僅用于陳情而已,后歷代沿用,其用途有別。東漢至三國兩晉時期,凡論諫、勸請、陳乞、進獻、推薦、慶賀、慰安、辭解、陳謝、訟理、彈劾皆用表。唐宋時期,僅用于陳謝、慶賀、進獻。明清時期,每遇大慶典,群臣進賀用表。

孔府,是孔子嫡孫后裔衍圣公居住的府第,衍圣公世受朝廷優渥,謝表上奏之事,自然是少不了的事。

明正德元年(1506 年),恭遇皇帝親臨太學,釋奠孔子,六十二代衍圣公孔聞韶奉詔赴京陪祭觀禮,禮成后,孔聞韶上表稱謝。表曰 :

襲封衍圣公臣孔聞韶等,正德元年三月初四日,恭遇圣駕親臨太學,釋奠先師,欽取臣等三氏子孫赴京觀禮,恩榮備至,儒道增光,謹上表稱謝者。

臣等誠懽誠忭,稽首頓首上言 :伏以庠序明倫,教必先于太學 ;廟庭釋奠,禮必重于先師。乃一代之宏模,誠百王之曠典。懽同率土,榮臣私門。

茲蓋伏遇皇帝陛下堯莗煥發,舜哲重體。精一承心法之傳,謨烈謹憲章之守。青宮預教,盡刪述之精微 ;皇極尊居,建中和之制作。知治必本道,非圣莫明 ;講政乃在人,由學而出。眷斯文之有自,急當務之為先。爰于居正之元,肆講臨雍之禮 ;法輿夙駕,遙聞颙若有孚。聳圜橋之觀仰,恭維丕顯 ;昭百辟之儀刑,光被宮墻。春回俎豆,懸音上徹,鬯氣潛通。物以簡為誠,但取粢蔬之修潔 ;禮用和為貴,式瞻登降之從容。隆師屈展拜之尊,重道伸坐講之敬。《書》闡唐虞之奧旨,《易》數造化之鴻功。天為高而聽則卑,王心一而言乃大。萬物快云從之覩,四方同風動之休。臣等遠托云仍,邇瞻日表。駿奔敢后?周旋以有事為榮 ;象德從先,夙夜以無忝是懼。幸冒帡幪之末蔭,敢忘犬馬之微忱。

伏愿五典弘敷,寰宇盡可封之俗 ;萬年引考,邦家永不拔之基。臣等無任瞻天仰圣激切屏營之至,謹奉表稱謝以聞。(《闕里志》卷二十三)

“章”,是古代臣下寫給皇帝的文書,也是一種表達情感的上行公文文體。漢代蔡邕《獨斷》說 :“凡群臣上書于天子者四名 :一曰章,二曰奏,三曰表,四曰駁議。”《后漢書·胡廣傳》的《注》引《漢雜事》亦曰 :“凡群臣之書,通于天子者有四品 :一曰章,二曰奏,三曰表,四曰駁議。”《文選》卷三十七李蓋注 :“謝恩曰章。”

在孔府內隨處可以找到,這是因為,衍圣公屢蒙歷代帝王們恩典,這“章以謝恩”的事,也就自然多起來。明嘉靖二十五年(1546 年),孔子第六十三代孫孔貞干襲封衍圣公。當時,皇帝恩準了孔貞干的襲爵請求,并下旨確認。襲封后的孔貞干,為了感激皇帝的深恩厚澤,于是便章以謝恩,其文曰 :

孔子六十三代孫、襲封衍圣公臣孔貞干,嘉靖二十五年十一月初六日欽奉恩命,襲封衍圣公爵。臣貞干誠惶誠恐,稽首頓首上言 :

伏以道垂真儒,報以萬年之祀 ;賞延后世,爵仍五等之封。推原雖本慶余,不類曷承祖武 ;絲綸渙發,傴僂奚勝!茲蓋恭遇皇帝陛下圣學高明,天衷完粹。詠經史,得性情之正 ;箴敬一,明道統之傳。禮贊內庭,駕臨太學。念夫子賢于堯舜,正位先師 ;錄后人度越漢唐,咸休永世。

襲封自父,過蒙錫類之仁 ;入覲以時,恒展呼嵩之敬。簉鷺特先于文列,珥貂曾藉乎武功。蓋有先子刪述之勤,幸荷表章之盛。臣貞干支慚苗裔,蔭受渥恩,永矢弗諼,何能為報。俎豆謹春秋之奠,家庭循詩禮之風。求無忝于前修,庶不孤于洪造。

伏愿君師立極,壽考仁人,天下文明,不獨弦歌在魯,圣人復起,亦云禮樂從周。臣貞干無任瞻天仰圣激切屏營之至,謹奉表稱謝以聞。(《闕里志》二十三)

明萬歷四年(1576 年),孔子六十四代孫衍圣公孔尚賢,所上的一本《謝幸太學》的章表,也是一份很有特點的“章”文體佳作。文曰 :

伏以圣人作而萬物覩,萬方荷德教之敷 ;師禮崇而大道尊,千載廣文明之會。盛典式彰乎帝治,洪恩普逮于儒宗。觀國有光,承家何幸。

恭惟皇帝陛下神圣當天,聰明首物。咨師臣而闡德,涵百王道法之精 ;御講幄以橫經,總六籍圖書之秘。功兼述作,治邁古今。茲當風清俗美之時,益懋稽古右文之化。爰循故典,載舉鴻儀。躬萬乘以臨雍,偉矣!壯宮墻之勝儼,再拜。而釋奠賁然,增俎豆之輝,禮既備于尊崇,澤復流于苗裔,駿奔而子孫咸在,驛召而顏孟是偕。講《易》講《書》,冠帶預橋門之聽 ;賜茶賜坐,絲綸承黼座之溫。振代偉觀,一時盛事。

臣等箕裘粗紹,詩禮未聞,荷列圣之表章,弦歌在魯 ;奉九重之新命,裸將于京。幸陪入廟之咨詢,敢替循墻之俯僂。

伏愿緝熙圣學,丕振儒風。作君作師,篤祜寵綏于萬世 ;同文同軌,聲名覃被于八荒。謹奉表稱謝以聞。(《闕里志》二十三)

“章”的寫作,漢、晉時多用散文,到了唐、宋時則多用四六對偶的駢文。后來凡通向皇帝上陳的文書為“章奏”。《漢書·魏相傳》:“相明《易經》,有師法,好觀漢故事及便宜章奏,以為古今異制,方今務在奉行故事而已。

“策”,亦稱其“策對”或“對策”,是科舉考試的文體之一,也是古代參加選拔的文人學士把回答策問寫在簡上的應用文體。

策,淵源于西周天子封賞王族、貴族、功臣時用的“策”,其時“策”與“冊”通,使用時大多寫“冊書”。秦統一六國后,不用“策”文體。兩漢時復用之,稱策書或冊書。漢蔡邕在《獨斷》中說 :“漢天子正號曰皇帝,其言曰制詔,其命令 :一曰策書,二曰制書,三曰詔書,四曰戒書。策書……稱皇帝,以命諸侯王公。其諸侯王三公薨于位者,亦以策書誄謚其行而賜之,如諸侯之策。三公的罪免,亦賜策。”這都是君王專用下行公文文體。

“論”,是分析事理,判明是非的文章。此類文章,興起于戰國時代。當時諸子蜂起,百家爭鳴,著書立說,宣揚己見,于是興起論辨之風。

劉勰《文心雕龍·論說》曰 :“述經敘理曰論。論者,倫也 ;倫理無爽,則圣意不墜。昔仲尼微言,門人追記,故仰其經目,稱為《論語》;蓋群論立名,始于茲矣。自《論語》以前,經無“論”字,《六韜》二論,后人追題乎。”

“判”,亦稱“判語”、“判詞”、“判狀”,是古代對爭訟事件評斷、裁決的司法文文體。

判,淵源于虞、夏時期。《左傳·昭公六年》中云 :“夏有亂政,而作禹刑。”這說明夏朝國家為了朝廷統治,已有法律和刑罰,而判的出現還要遠在法律之前。

判作為正式司法公文文體出現在西周,那時稱為“劾”。至漢,審判制度形成了國家程序,但判詞有時也稱“劾”。唐孔穎達等奉詔疏撰《尚書正義》說 :“漢時,問罪謂之鞫,斷罪謂之劾。”