導讀

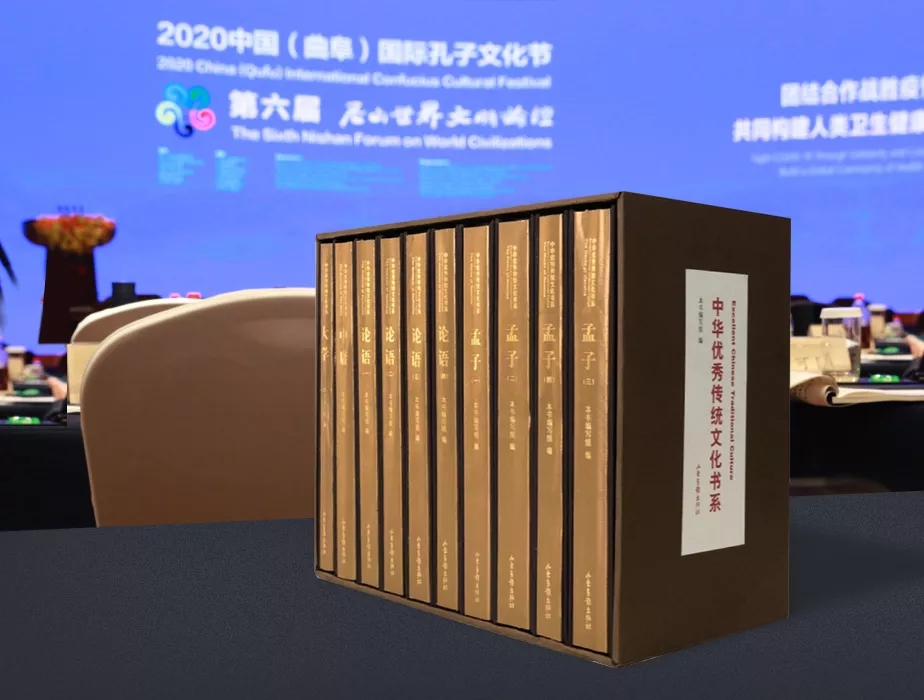

曲阜彭門創作室編撰的“中華優秀傳統文化書系”,是山東省委宣傳部組織實施的2019年山東省優秀傳統文化傳承發展工程重點項目,由山東出版集團、山東畫報出版社策劃出版。以儒家經典為主要內容,對儒家文化蘊含的哲學思想、人文精神、教化思想、道德理念等進行了現代性闡釋。《中庸》是儒家重要的一部經典著作,原是《禮記》中的第三十一篇。南宋朱熹把《中庸》從《禮記》中抽出,與《大學》《論語》《孟子》合為“四書”并為之作注。宋代以后直至清末,成為學校官定的教科書,也是讀書人科舉考試的必讀之書,對中國古代教育和思想文化影響巨大。

第二十五章

誠者自成[1]也,而道自道[2]也。誠者物之終始,不誠無物。是故君子誠之為貴。誠者非自成己而已也,所以成物也。成己仁也,成物知也,性之德也,合外內之道也。故時措[3]之宜也。

【注釋】[1]自成:自我完善。[2]自道(dǎo):自我引導。道,同“導”。[3]措:實施。

▲張仲亭書法

▲張仲亭書法

譯文

【譯文】真誠是自我完善,道是自我引導。真誠是事物的終結和開始,不真誠就沒有萬物。因此君子以真誠為貴。真誠并不是自我完善就夠了,而是要完善萬物。自我完善是仁,完善萬物是智,這是出于本性的德行,是外物與自身合為一體的準則。所以,隨時施行都是適宜的。

▲篆刻·正心修身 張博篆刻

中庸今讀

【今讀】本章從三個方面論述君子的成人之道。首先是解析誠和道的概念,認為誠是完善自身道德修養的關鍵要因,道是指導人們完善品德修養的根本途徑。然后論述君子以誠為貴的原因,因為世間萬物的運行規律就是誠,所以君子也以誠為貴,追求至誠之道。最后特別強調,君子不能僅僅提升自己的品德修養,還要推己及人,積極入世,推動社會的發展和進步。

本章對“至誠”之道作了進一步闡述,提出君子追求至誠之道必須做到物我同一,天人合一。要達成這一目標,除了做內心道德完善的自覺修煉外,還必須通過實踐將其外化到他人和周圍的事物中去。這就是真誠的外化問題,隔絕了與世間萬物的聯系,個體的自我完善就成了無源之水無本之木。這里實際上是對儒家思想“己欲立而立人,己欲達而達人”的進一步發展,這種積極有為的入世哲學,是中國傳統文化中寶貴的精神財富,對中國幾千年的發展起到了至關重要的推進作用。

“成己仁也,成物知也。”“成己”也就是要立身處世,完成自己的人生價值,使自己的精神境界達到最好的狀態。在孔子看來,這個最高境界就是“仁”。他認為“仁者愛人”,即作為有道德修養的人,必須要有普度眾生、悲天憫人、胸懷無私的大愛,能夠修己以安人。從提升個人修為做起,循序漸進,再到治國平天下。唯有如此,才符合中庸之道,才有可能獲得長期的成功。只有把個人的修為,個人的價值與祖國人民的利益緊密聯系在一起,才不負此生的意義。但是,“成物”則需要智慧,需要根據外物的情況采取適宜的方法,這樣才能完善萬物。

需要指出的是《中庸》所說的“誠”,不能理解為單一行為的誠實,這里的“誠”是事物的運行規律,是事物的發端和歸宿,是世間萬物的秉性。沒有“誠”就沒有事物。太陽不誠,就不會每天東升西落;海潮不誠,潮汐就會漲落失序。對于人來講,“誠”是站在生命的高度,體悟自然本源的特性,貫通三界萬物的真理,它是一個人走向成功的重要因素。《菜根譚》寫道:“文章做到極處,無有他奇,只是恰好;人品做到極處,無有他異,只是本然。”一個人,言行舉止為人處世,發自內心,則由衷而釋然。君子以誠修身,追求“至誠”的最高道德境界,以己之小誠感通天地之大誠,最終達到天人合一的完善之境。這種境界不只是精神心靈的體驗,還要體現在行動言行上,內外兼修,內圣外王,兼濟天下,治國安民。