導讀

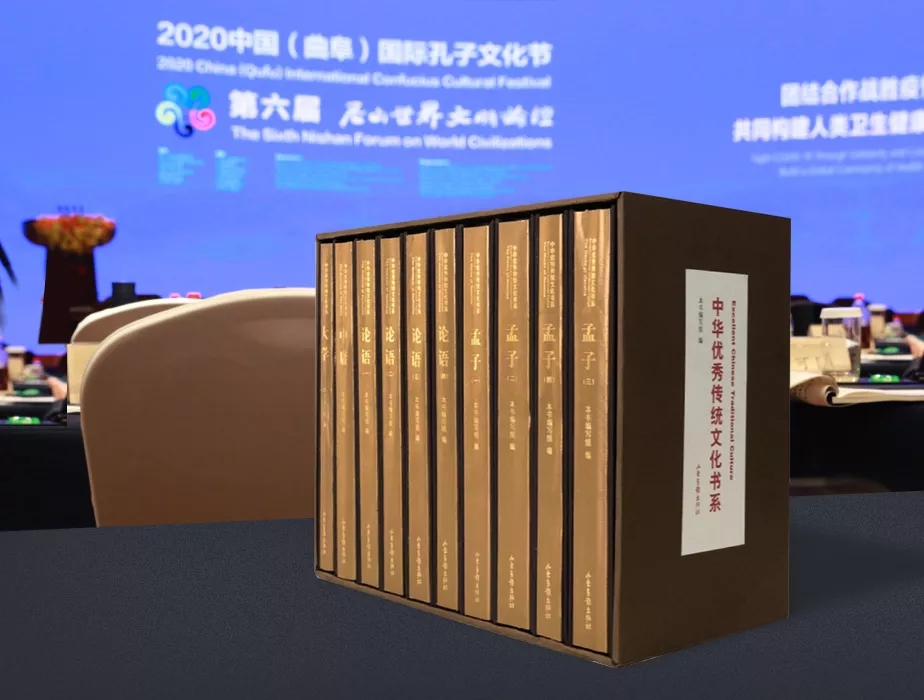

曲阜彭門創作室編撰的“中華優秀傳統文化書系”,是山東省委宣傳部組織實施的2019年山東省優秀傳統文化傳承發展工程重點項目,由山東出版集團、山東畫報出版社策劃出版。以儒家經典為主要內容,對儒家文化蘊含的哲學思想、人文精神、教化思想、道德理念等進行了現代性闡釋。《中庸》是儒家重要的一部經典著作,原是《禮記》中的第三十一篇。南宋朱熹把《中庸》從《禮記》中抽出,與《大學》《論語》《孟子》合為“四書”并為之作注。宋代以后直至清末,成為學校官定的教科書,也是讀書人科舉考試的必讀之書,對中國古代教育和思想文化影響巨大。

第二十七章

大哉圣人之道!洋洋[1]乎!發育萬物,峻極于天。優優[2]大哉!禮儀三百,威儀三千。待其人而后行。故曰茍不至德,至道不凝[3]焉。故君子尊德性而道問學,致廣大而盡精微,極高明而道中庸。溫故而知新,敦厚以崇禮。是故居上不驕,為下不倍[4]。國有道,其言足以興;國無道,其默足以容[5]。《詩》曰:“既明且哲,以保其身。”[6]其此之謂與?

【注釋】[1]洋洋:浩大的樣子。[2]優憂:寬裕的樣子。[3]凝:凝聚,匯集。[4]倍:通“背”,背叛。[5]容:被統治者容許,指保全自身。[6]既明且哲,以保其身:聰明達理,保全自身。詩句引自《詩經·大雅·烝民》,今成語“明哲保身”源于此,原為褒義,今有了貶義。

?

▲篆刻·大德敦化 張博篆刻

【譯文】圣人之道真偉大啊!浩大無邊,生長養育萬物,像天一樣高。寬裕充足,太廣大了!禮儀三百條,威儀三千條,等侍著適宜擔當的人出現去推行它。所以說,如果沒有最高的德行,最高的道就難以匯聚在他身上。因此,君子崇尚道德修養而追求知識學問,達到廣博境界而又鉆研細微之處,極盡高深明察而又奉行中庸之道。溫習過去已知的知識獲得新的認知,敦厚誠實崇尚禮儀。所以身居高位不驕橫,身居下位不叛上。國家政治清明時,他發出的言論足以揚名天下;國家政治黑暗時,他的沉默足以保全自己。《詩經》說:“既明智又達理,足以保全自身。”大概就是說的這個道理吧?

?

【今讀】上一章提到了文王之德,本章緊接著對以文王為代表的圣人之道給予了高度評價。堯舜禹湯文武周公,這些古代的圣王并不是憑借強權或武力等手段迫使百姓屈服、順從,而是通過弘揚、光大人性中善良美好的品德使國家得治,即以德治國。圣王雖逝,然其道得傳,有“禮儀三百,威儀三千”,等待后人去繼承推行。不過,后人若想繼承并推行這“圣人之道”,自身須具備最高的德行,那么如何才能做到這一點呢?

首先,君子要以古代圣人為榜樣,虛心學習并躬身實踐,去喚醒、弘揚與生俱來的崇德向善的品性;其次,內心端正,頭腦清醒,不被私心私欲蒙蔽、誤導,全面深入地探究事理,精細入微而無毫厘之差;然后,堅持修心養性,使自己的道德境界達到常人難以企及的高度,但是在為人處世時依然能夠拿捏得恰到好處,做到“無過無不及”;再然后,要反復不斷地玩味、體悟已經學過的各種知識,并在此基礎上獲得新的認知和感悟,最終達到豁然開朗、融會貫通的境界;最后,意念樸實、真誠,崇禮尚義,自覺維護并遵守符合“圣人之道”的禮儀規范,也就是做到儒家所推崇的“慎獨”。

通過以上五個方面的艱苦修行,君子完成了德行和知識的儲備,這樣是不是就可以大刀闊斧地去推行“圣人之道”了呢?答案是否定的。德行和知識的積累,是個體主觀層面的努力,但一件事的要想圓滿達成,需要主客觀的齊備。社會生活中,個體的主觀能動性往往是可控的,但客觀的現實條件卻不會以人的意志為轉移,當客觀條件不具備時,又該怎么辦呢?

首先要有“居上不驕,為下不倍”的態度,身居高位之時,不驕傲自滿,依然謙遜好學,努力做好分內之事;身居下位之時,不怨天尤人,不違法亂紀甚至犯上作亂,內心安定,行事規矩。進而需要“國有道,其言足以興;國無道,其默足以容”的智慧。若遇明君在世,政治清明,社會穩定,秩序井然,君子在這個時候就要有“天下興亡,匹夫有責”的擔當意識,一言一行皆為世范,登高一呼,天下云集而響應;若國無明君,政治黑暗,社會動亂,禮崩樂壞,君子在這個時候就要學會“獨善其身”,行為上依然堅守方正、規矩,但言語上切忌牢騷滿腹,以防引火燒身,說話要注意分寸,如此方可保全自己。一言以蔽之,君子當“明哲保身”。

這里的“明哲保身”當然不是茍且偷生式的消極避世思想,而是儒家主張的一種充滿智慧又積極恰當的處世方略。它告訴我們:人生在世,既要明白事理,還要懂得具體問題具體分析。一般來講,我們可以將“明哲保身”分為三個層次:首先是君子要堅守道德底線,不同流合污,不做傷天害理之事;其次才是發揮處世智慧,于逆境中保全自身;最后便是等待時機,厚積薄發,于有道之時充分施展自身才華。

《中庸》成書于諸侯攻伐的時代,“圣人之道”雖得以流傳,卻難以真正推行,因此君子如何在亂世中生存,顯得尤為重要。君子有了安身立命之本,才能在“廟堂”與“江湖”之間進退自如,進而在主、客觀條件同時具備后推行“圣人之道”。