孟武伯[1]問:“子路仁乎?”子曰:“不知也。”又問。子曰:“由也,千乘之國,可使治其賦[2]也,不知其仁也。”“求也何如?”子曰:“求也,千室之邑,百乘之家,可使為之宰也,不知其仁也。”“赤也何如?”子曰:“赤也,束帶立于朝,可使與賓客言也,不知其仁也。”

【注釋】[1]孟武伯:孟懿子的兒子,姓仲孫,名彘(zhì)。[2]賦:兵賦包括兵員及武備,泛指軍政。

【譯文】孟武伯問:“子路仁嗎?”孔子說:“不知道。”又問了一遍。孔子說:“仲由嘛,千輛兵車的諸侯大國,可以讓他掌管軍事,但不知他是否達到了仁。”又問:“冉求怎么樣?”孔子說:“冉求嘛,千戶居民的城邑,百輛兵車的卿大夫采邑,可以讓他當總管,但不知他是否達到了仁。”又問:“公西赤怎么樣?”孔子說:“公西赤嗎,穿上禮服立于朝堂,可以讓他接待賓客,但不知他是否達到了仁。”

【今讀】三個弟子,三種不同的人物性格,也贏得孔子不同的評價。子路勇猛果敢,可以掌管軍事;冉有多才多藝,嚴謹踏實,可以做地方長官,掌管一方政事;公孫赤儀態翩翩,善于辭令,可以從事外交。可以看出孔子弟子人才濟濟,體會到孔子偉大的教育藝術,因材施教,各展其才。需要注意的是,孔子認為此三人都沒有達到盡仁的境界。事實便是如此,孔子對仁的定位,雖然人人心懷仁善,但層次不一且隨情而變,一時一事無法斷定其仁的尺度。同時也說明才干與道德修養并沒有必然的聯系,這提示我們無論身居何位,無論身懷何才,都應該努力提高我們的道德修養,使自己成為一個具有大仁德之人。

▲張博篆刻·德不孤必有鄰

子謂子貢曰:“女與回也孰愈[1]?”對曰:“賜也何敢望[2]回?回也聞一以知十,賜也聞一以知二。”子曰:“弗如也,吾與女弗如也。”

【注釋】[1]愈:超過,勝過。[2]望:比量,比較。

【譯文】孔子對子貢說:“你和顏回,誰更強一些?”子貢回答說:“我端木賜怎敢和顏回比?顏回聽到一件事能推知十件事,我聽到一件事只能推知兩件事。”孔子說:“是不如他,我和你都不如他。”

【今讀】顏子之所以被后世尊稱為“復圣”,并非名不符實,而是名至實歸。他的品德在彼時得到同學們的廣泛認可,即便是才華出眾的子貢也自認不可與之相提并論。從本章看,顏子之所以贏得老師與同學一致贊頌,就在于他能“聞一以知十”。與子貢“聞一以知二”相比,可以看出其他同學對夫子的學說只是能夠略加深化而已。而他卻能夠融會貫通,領悟本質,難怪連孔子都感嘆不如顏回。從這句感嘆中,我們可以感受到孔子那種博大的胸懷與內心的自豪:作為老師,能夠培養超過自己的學生,就是最大的成功。同時,這也在提醒我們,無論做什么,只有精益求精,努力領會其中的奧秘,才能夠真正贏得別人的敬佩。

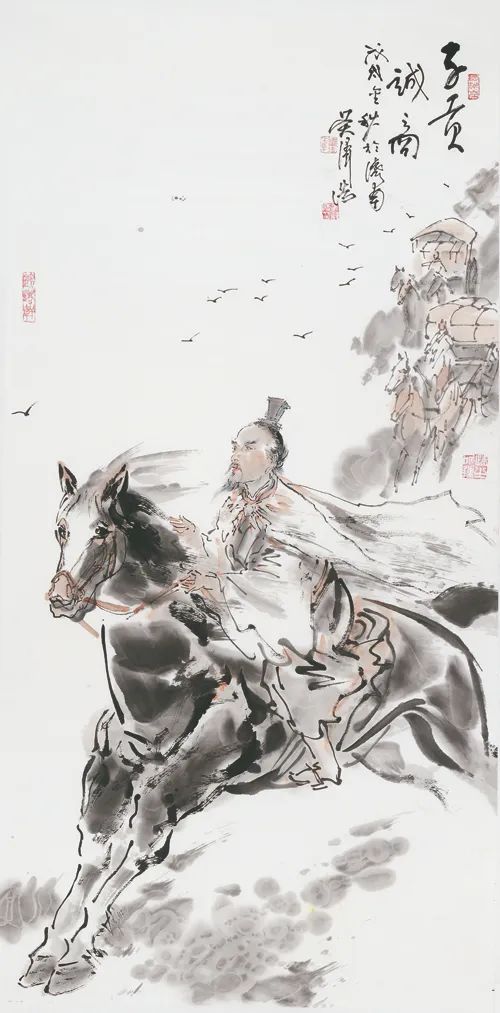

? ? ? ▲子貢

? ? ? ▲子貢